LTB 81: Rezension

In diesem Artikel wird das LTB 81 rezensiert. Welche Geschichten erfreuen das Fan-Herz und welche sollte man dem Gemütszustand halber lieber weglassen? Das erfährst du hier! Einen neutralen enzyklopädischen Artikel findest du unter LTB 81.

Jeder kann hier seine persönliche Meinung zu den in LTB 81 erschienenen Geschichten verfassen. Eine Unterschrift unter jedem Kommentar ist erwünscht (einzufügen mit ~~~~). Die Geschichten können mit Highlight ![]() , Gut

, Gut ![]() , Mittelmaß

, Mittelmaß ![]() oder Schlecht

oder Schlecht ![]() bewertet werden. Bei der Bewertung sollten Zeichnungen, Plot und Übersetzungen mit einbezogen werden. Eine genaue Anleitung zum Verfassen einer Rezension findest du hier. Viel Spaß!

bewertet werden. Bei der Bewertung sollten Zeichnungen, Plot und Übersetzungen mit einbezogen werden. Eine genaue Anleitung zum Verfassen einer Rezension findest du hier. Viel Spaß!

Cover[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Spotlight an auf Donald, der vor rotem Hintergrund für den Fotografen in einer elementaren Ritterrüstung mit Riesenschwert posiert. Von links unten fasst Track einer altersschwachen Kurbelkamera sinnlos an eines der Holzbeine des Stativs. Wo sind bloß seine Brüder?...

Spotlight an auf Donald, der vor rotem Hintergrund für den Fotografen in einer elementaren Ritterrüstung mit Riesenschwert posiert. Von links unten fasst Track einer altersschwachen Kurbelkamera sinnlos an eines der Holzbeine des Stativs. Wo sind bloß seine Brüder?...

Fehlende Bildidee trifft auf schlechte Ausführung (durch Giuseppe Perego). Erinnert ein wenig an die misslungensten Cover der allerersten LTB-Jahre. Kaum eine Ehrenrettung ist es, dass das Motiv immerhin zum Titel und zur Rahmenhandlung des Bandes passt. Hobrowili (Diskussion) 15:12, 27. Mai 2024 (CEST)

Rahmengeschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Donald ist Star dreier abendfüllender Streifen der „Duck Film AG“. Zwischendurch klagt Donald beim Chef der Produktionsfirma, natürlich Dagobert, um seine Gage. Ein paar müde Gags ergeben sich daraus, dass Onkel Primus als Drehbuchautor gewürdigt werden will, was misslingt (ein Kritiker: „Ich wundre mich nur, daß so was von Ihnen stammt!“)…

Donald ist Star dreier abendfüllender Streifen der „Duck Film AG“. Zwischendurch klagt Donald beim Chef der Produktionsfirma, natürlich Dagobert, um seine Gage. Ein paar müde Gags ergeben sich daraus, dass Onkel Primus als Drehbuchautor gewürdigt werden will, was misslingt (ein Kritiker: „Ich wundre mich nur, daß so was von Ihnen stammt!“)…

Wieder einmal wird eine ohnehin schon fragwürdige italienische Vorlage (von Perego) in der deutschen Ausgabe noch schwächer, indem sie nur verstümmelt wiedergegeben wird. Die „Vorgeschichte“ besteht diesmal nur aus vier dürren Schriftzeilen über die Premierenfeier der Filmreihe, die sogleich mit dem „Donaldin Temuzin“ startet. Im italienischen „I Classici“-Band, auf dem LTB-81 größtenteils fußt, war am Anfang aber eine ganz andere Geschichte abgedruckt, nämlich Bottaros (auf Deutsch) „Donald hoch zu Roß“, die bereits Eingang in das LTB 23 gefunden hatte – allerdings ihrerseits in nur verstümmelter Gestalt. Aus dieser Strukturschwäche erklärt sich womöglich auch der seltsame Übergang auf S. 68/69: Donaldin Temuzin sinkt ins Grab, woraufhin das Premierenpublikum in frenetischen Jubel ausbricht. Hobrowili (Diskussion) 15:12, 27. Mai 2024 (CEST)

Die Abenteuer des Donaldin Temuzin[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

„Selbst die Tiere des Waldes und der Luft fliehen vor Donaldin Temuzin!“ (ein Späher)

![]() Schauplatz eines Duck-Dramas ist diesmal die Innere Mongolei. Der Füstensohn Donaldin Temuzin erobert nach langer Abenteuerreise, bei der er es mit seinem konkurrierenden Vetter Gustavo-Chan und einer Riesenfledermaus zu tun bekommt, einen Zauberschild. Drei Hirtenknaben schließen sich ihm an. Mit dem Schild will Donaldin nach einer Prophezeiung seinem Vater jene Schätze wiedererringen, die ihm einst der mächtige Herrscher von Auropolis, Duckis-Chan, geraubt hatte, und dann als Dschunkis-Chan über alle Mongolen herrschen. Gustavo lernt derweil den Erfinder Danielos Dysagoras kennen, der über ein Zauberpulver verfügt, Dinge unsichtbar zu machen. Beide gelangen nach Auropolis und zwingen Duckis-Chan angesichts des mit seinen mächtigen Truppen nahenden Donaldin, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Zwar lässt sich Duckis-Chan mit einem simplen Trick übertölpeln, doch Donaldin findet dessen Schatzkammer vermeintlich leer – Gustavo hatte das Zauberpulver eingesetzt. Zurück in der Heimat, wird Donaldin ob seines Versagens von seinem Vater und dem Großen Rat der Mongolen gedemütigt und plant, ins Exil zu gehen. Bei der Nachricht der Hirtenjungen, dass er hintergangen wurde, sinkt er aber lieber gleich in das selbstausgehobene Grab…

Schauplatz eines Duck-Dramas ist diesmal die Innere Mongolei. Der Füstensohn Donaldin Temuzin erobert nach langer Abenteuerreise, bei der er es mit seinem konkurrierenden Vetter Gustavo-Chan und einer Riesenfledermaus zu tun bekommt, einen Zauberschild. Drei Hirtenknaben schließen sich ihm an. Mit dem Schild will Donaldin nach einer Prophezeiung seinem Vater jene Schätze wiedererringen, die ihm einst der mächtige Herrscher von Auropolis, Duckis-Chan, geraubt hatte, und dann als Dschunkis-Chan über alle Mongolen herrschen. Gustavo lernt derweil den Erfinder Danielos Dysagoras kennen, der über ein Zauberpulver verfügt, Dinge unsichtbar zu machen. Beide gelangen nach Auropolis und zwingen Duckis-Chan angesichts des mit seinen mächtigen Truppen nahenden Donaldin, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Zwar lässt sich Duckis-Chan mit einem simplen Trick übertölpeln, doch Donaldin findet dessen Schatzkammer vermeintlich leer – Gustavo hatte das Zauberpulver eingesetzt. Zurück in der Heimat, wird Donaldin ob seines Versagens von seinem Vater und dem Großen Rat der Mongolen gedemütigt und plant, ins Exil zu gehen. Bei der Nachricht der Hirtenjungen, dass er hintergangen wurde, sinkt er aber lieber gleich in das selbstausgehobene Grab…

Mit dem „Donaldin Temuzin“ stiegen Anfang 1961 auch Autor Ennio Missaglia und Zeichner Giulio Chierchini in das damals bereits florierende Genre der Parodien ein, wobei diesmal kein literarischer, sondern ein historischer Held gewürdigt wird: „Temüdschin“, mongolisch für „Schmied“ (die Namensform „Temuzin“ ist nur für dieses LTB nachweisbar), der im Jahr 1206 zum mongolischen Khagan Dschinghis Khan ernannt wurde und mit seinen Truppen bis nach Europa vordrang und viele asiatische Völker unterwarf. Missaglia bedient sich recht ausgiebig und unkreativ bei den Motiven jener Parodien, wie sie Martina, Bottaro und P.L. de Vita etabliert hatten. Chierchini kann mit seinem spröden Stil Thema und Setting auch nur wenige charakteristische oder interessante Seiten abgewinnen. Am besten gefallen mir noch der Trichter und der Kochtopf, den Donaldin und Gustavo als Helme auf ihren Köpfen tragen. Es hätten sich bei den Truppenaufmärschen der Geschichte ja vielleicht mal spektakuläre Massenszenen angeboten, doch wohl auch angesichts des Produktionsdruckes fehlen diese leider. „Donaldin Temuzin“ sollte die einzige Parodie dieses Gespanns bleiben, nur Chierchini kehrte später mit einigen mittelalterlichen Stoffen (Die Fehde vom Entenhorst, 1982) noch einmal zum Genre zurück. Hobrowili (Diskussion) 15:12, 27. Mai 2024 (CEST)

Der Kampf ums Gold[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

„Sie behalten also Ihr Gold, das meins ist, und etwas von meinem, das nun Ihres ist! Nicht sehr klar, was?“ (Dagobert zu Astroduck)

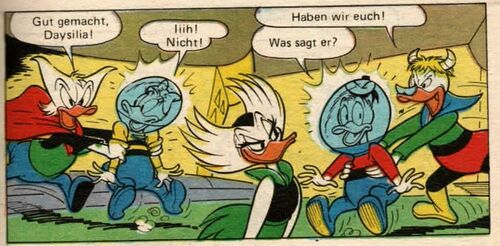

![]() Der hohe Goldpreis bereitet Dagobert Sorgen, will er doch gerne mindestens die doppelte Menge Goldes haben, „um meinen Lebensabend in Ruhe zu genießen“ (S. 74). Da kommt er mit Donald und den Kindern auf die Idee, mit Düsentriebs Hilfe einen Himmelskörper aus purem Gold im Weltall zu suchen. Kaum erspähen sie einen solchen Planetoiden, springt die Handlung genau dorthin: Der rüde, tyrannische König Astroduck wird mit seiner Nichte Daisylia, dem Erfinder XZ 1 und den zwei Getreuen Sock und Gonz ins Exil gejagt. Astroduck ist nun ebenso goldgierig wie sein irdisches Gegenüber, benötigt die „Goldpillen“ aber auch als Treibstoff für ihr Raumschiff, das Auromobil. Die Außerirdischen erspähen Dagoberts Geldspeicher und ebenso wie die Ducks nun hinter dem Raumschiff aus Gold her sind, so die Astroduck-Sippe hinter Dagoberts Goldvorrat. Mit allerlei Raumfahrzeugen und technischen Wunderwaffen machen sie sich nun ihren jeweiligen Reichtum streitig, wobei auf der Seite der Ducks nunmehr auch Daisy mit von der Partie ist. Nachdem beider Gold einfach nur den Besitzer wechselt, soll ein letztes „Armdrücken“ zweier Raumkapseln zwischen Dagobert und Astroduck den Sieger bestimmen. Dagobert gewinnt, hat jedoch ein Einsehen, weil das Überleben seiner Gegner im All auf dem Spiel steht, und begnügt sich nobel mit einem der Goldtransformatoren, mit denen Gold in Energie umgewandelt wird, zerstört diesen jedoch umgehend: „Ein Monstrum, das Gold verschlingt, muß unbedingt vernichtet werden!“ (S. 143)...

Der hohe Goldpreis bereitet Dagobert Sorgen, will er doch gerne mindestens die doppelte Menge Goldes haben, „um meinen Lebensabend in Ruhe zu genießen“ (S. 74). Da kommt er mit Donald und den Kindern auf die Idee, mit Düsentriebs Hilfe einen Himmelskörper aus purem Gold im Weltall zu suchen. Kaum erspähen sie einen solchen Planetoiden, springt die Handlung genau dorthin: Der rüde, tyrannische König Astroduck wird mit seiner Nichte Daisylia, dem Erfinder XZ 1 und den zwei Getreuen Sock und Gonz ins Exil gejagt. Astroduck ist nun ebenso goldgierig wie sein irdisches Gegenüber, benötigt die „Goldpillen“ aber auch als Treibstoff für ihr Raumschiff, das Auromobil. Die Außerirdischen erspähen Dagoberts Geldspeicher und ebenso wie die Ducks nun hinter dem Raumschiff aus Gold her sind, so die Astroduck-Sippe hinter Dagoberts Goldvorrat. Mit allerlei Raumfahrzeugen und technischen Wunderwaffen machen sie sich nun ihren jeweiligen Reichtum streitig, wobei auf der Seite der Ducks nunmehr auch Daisy mit von der Partie ist. Nachdem beider Gold einfach nur den Besitzer wechselt, soll ein letztes „Armdrücken“ zweier Raumkapseln zwischen Dagobert und Astroduck den Sieger bestimmen. Dagobert gewinnt, hat jedoch ein Einsehen, weil das Überleben seiner Gegner im All auf dem Spiel steht, und begnügt sich nobel mit einem der Goldtransformatoren, mit denen Gold in Energie umgewandelt wird, zerstört diesen jedoch umgehend: „Ein Monstrum, das Gold verschlingt, muß unbedingt vernichtet werden!“ (S. 143)...

Natürlich wurde im Duck-Universum schon vorher ins All geflogen, doch dies ist der erste Comic, in dem der durch die „Star Wars“- und „Star Trek“-Filme ausgelöste Science-Fiction-Boom im Kino direkten Einfluss auf die Gestaltung von Story und Zeichnungen nahm. Speziell Settings und Figuren des 1980 erschienenen Streifens „Das Imperium schlägt zurück“ (Teil 2 der Star Wars-Saga) scheinen Autor und Zeichner Romano Scarpa Anfang des Jahres 1981 Pate gestanden zu haben. Der Gold-Planetoid hat etwas vom „Todesstern“, Daisylia von Prinzessin Leia, und der Techniker XZ 1 ist etwas an den Goldmann C3PO angelehnt. Dieses ewige Hin- und Hergegondele mit Raumfahrzeugen aller Art zwischen Raumstationen und Planeten ist ebenfalls übernommen und hat im Ansatz satirische Kraft. Ähnlichkeiten bestehen auch zum deutlich trashigeren Film „Flash Gordon“. Die jeweiligen außerirdischen Gegenspieler zu den Ducks entfernen sich nicht irritierend weit von ihren Vorbildern, sondern bleiben in Gestalten von „Doppelgängern“, was in diesem Kontext geglückt ist. Dennoch hätten der Handlung auch noch ein paar kreative Ideen gutgetan. Übrigens trägt der italienische Original-Comic den Übertitel „Storie Stellari“: Vermutlich hatte Scarpa vor, mit diesem Werk eine Reihe von „Sternengeschichten“ zu begründen, wohl um weiterhin am Boom des Genres zu partizipieren, doch dazu kam es nicht. Die Duckoiden, wie sie in der deutschen Übersetzung heißen, blieben One-Shot-Charaktere, wenn man von der Reprise in Seoul 1988 – Olympisches Fieber absieht, das ja aber sowieso als „Come Together Day" beinahe aller Figuren konzipiert war, die Scarpa je erschaffen hatte. Hobrowili (Diskussion) 15:12, 27. Mai 2024 (CEST)

Der Umweltschützer[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

„Bei Umweltverschmutzung sehen die Gerichte rot!“ (Onkel Dagobert)

![]() Ein Öltanker Onkel Dagoberts ist havariert und nun bewegt sich ein Ölteppich auf die Insel Saratonga zu, die den Panzerknackern gehört. Diese verklagen Dagobert, der zur Herausgabe seines gesamten Vermögens an die Geschädigten verurteilt wird. Doch es stellt sich heraus, dass die Panzerknacker die Insel Dagobert abgekauft hatten, doch beim Kaufpreis von 1000 Talern war eine falsche Banknote dabei, was den Kaufvertrag nachträglich ungültig macht. Die Panzerknacker also mal wieder „die Gelackmeierten“, zumal Dagobert sie zusätzlich wegen Verbreitung von Falschgeld angezeigt hat…

Ein Öltanker Onkel Dagoberts ist havariert und nun bewegt sich ein Ölteppich auf die Insel Saratonga zu, die den Panzerknackern gehört. Diese verklagen Dagobert, der zur Herausgabe seines gesamten Vermögens an die Geschädigten verurteilt wird. Doch es stellt sich heraus, dass die Panzerknacker die Insel Dagobert abgekauft hatten, doch beim Kaufpreis von 1000 Talern war eine falsche Banknote dabei, was den Kaufvertrag nachträglich ungültig macht. Die Panzerknacker also mal wieder „die Gelackmeierten“, zumal Dagobert sie zusätzlich wegen Verbreitung von Falschgeld angezeigt hat…

Eine überaus schauderhaft ausgedachte und gezeichnete Kurzgeschichte von Carlo Chendi und Pier Lorenzo de Vita. Unter den vielen Unzulänglichkeiten des Skripts (oder der Übersetzung?...) sei hier nur mal herausgegriffen, dass die Information zu den früheren Besitzverhältnissen der Insel natürlich viel früher hätte fließen müssen. Der gelegentliche auftauchende Buchhalter, der seinen Chef wegen der falschen Talernote in dessen Besitz ansprechen will, hätte ja nur dann einen dramaturgischen Sinn gemacht. Selbst die Ehapa-Redakteure dürften diese Geschichte geringgeschätzt haben, nennen sie sie in der folgenden Zwischentitelei doch „einen nicht ganz geglückten Vorfilm“ (S. 157). Hobrowili (Diskussion) 15:12, 27. Mai 2024 (CEST)

Duck Dorado – Der Goldkönig[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

„Hiermit wirst du für immer in einem kupfernen Becher gefangen sein, es sei denn jemand befreit dich, indem er darin eine Pulvermischung erhitzt, die zuvor von unschuldiger Hand gesammelt und von wütenden Füßen zertreten wurde!“ (der Gott der Rache beschließt das Schicksal Duck Dorados)

![]() Mal wieder dicke Luft im Hause Duck: Bei ihrem Versuch, ein Mittel zur Aufhebung der Schwerkraft zu erfinden, wird bei einer Explosion ein Lotterielos zerstört, das Donald von seinem Vetter Gustav geschenkt bekommen hat (und das deshalb unweigerlich gewonnen hätte). Einmal mehr müssen die Kinder Zuflucht in ihrem Baumhaus suchen. Während sich Donald nun von Daniel Düsentrieb etwas Funktionierendes gegen die Schwerkraft erfinden lässt, rühren die die traurigen Reste ihres Experiments in einem Kupferbecher zusammen, den sie kürzlich auf einer Müllkippe gefunden hatten. Und es passiert tatsächlich was: Beim Erhitzen springt aus dem Becher ein Indianerhäuptling, der sich seinen Rettern als ihr Urahn Duck Dorado vorstellt, der vor vielen Jahrhunderten verflucht worden sei. Donald kehrt zurück und vertreibt den vermeintlichen Eindringling gewaltsam aus seinem Haus, ehe dieser den Kontinent nennen kann, auf dem sein Schatz verborgen sei. Zufälligerweise liest auch Onkel Dagobert etwa gleichzeitig von der Sage um Duck Dorado in einem alten Buch über verborgene Schätze, doch die letzte Seite ist zerrissen, sodass ihm das genaue Land verborgen bleibt. Die Ducks müssen ihre Informationen zusammensetzen und machen sich gemeinsam auf die Suche nach Amazonien (der „Kontinent“) in das Nimmerseeland, um den Schatz zu suchen. Es passieren auch weiterhin seltsame Dinge, hinter denen der sich verwandelnde Duck Dorado steckt: Die Esel der Ducks verschwinden, nach einer guten Tat der Kinder erscheint mitten in der Wüste ein See mit jener Insel in der Mitte, die sie suchen. Hingegen werden Donald und Dagobert für ihre schlechten Taten – sie geben einem verdurstenden Hund und einem alten Mann kein Wasser – bestraft und in Stein verwandelt beziehungsweise in einen Käfig gesperrt. Duck Dorado erscheint und erfüllt den Kindern den Wunsch, ihre Onkels zu erlösen und dafür auf den Schatz zu verzichten. Doch die beiden Altvorderen haben immer noch nichts gelernt in ihrer Habgier und trachten immer noch nach dem Schatz, nur dass dieser sich jetzt in Heu und Laub verwandelt hat. Zur Rückkehr kommen jetzt auch die von Düsentrieb erfundenen Anti-Schwerkraft-Pillen zum Einsatz. Eine geraume Zeit vergeht, und die Ducks sehen im Fernsehen eine Quizsendung, in der offenbar nach dem Nimmerseeland gefragt wird. Dagobert und Donald stechen die Kinder aus und gelangen dank der Pillen wie mit Siebenmeilenstiefeln in das Fernsehstudio. Doch der Quizmaster – in dem der verwandelte Duck Dorado steckt – lässt die Gewinner mit Gold regelrecht „aufwiegen“ – da sie nichts wiegen, erhalten sie auch kein Gold. Die Kinder, die beschwören, die richtige Antwort auch gewusst zu haben, werden für ihr Gewicht doppelt mit Spielsachen belohnt. Hingegen drehen ihre sich jagenden Onkels noch lange im Orbit ihre Runden…

Mal wieder dicke Luft im Hause Duck: Bei ihrem Versuch, ein Mittel zur Aufhebung der Schwerkraft zu erfinden, wird bei einer Explosion ein Lotterielos zerstört, das Donald von seinem Vetter Gustav geschenkt bekommen hat (und das deshalb unweigerlich gewonnen hätte). Einmal mehr müssen die Kinder Zuflucht in ihrem Baumhaus suchen. Während sich Donald nun von Daniel Düsentrieb etwas Funktionierendes gegen die Schwerkraft erfinden lässt, rühren die die traurigen Reste ihres Experiments in einem Kupferbecher zusammen, den sie kürzlich auf einer Müllkippe gefunden hatten. Und es passiert tatsächlich was: Beim Erhitzen springt aus dem Becher ein Indianerhäuptling, der sich seinen Rettern als ihr Urahn Duck Dorado vorstellt, der vor vielen Jahrhunderten verflucht worden sei. Donald kehrt zurück und vertreibt den vermeintlichen Eindringling gewaltsam aus seinem Haus, ehe dieser den Kontinent nennen kann, auf dem sein Schatz verborgen sei. Zufälligerweise liest auch Onkel Dagobert etwa gleichzeitig von der Sage um Duck Dorado in einem alten Buch über verborgene Schätze, doch die letzte Seite ist zerrissen, sodass ihm das genaue Land verborgen bleibt. Die Ducks müssen ihre Informationen zusammensetzen und machen sich gemeinsam auf die Suche nach Amazonien (der „Kontinent“) in das Nimmerseeland, um den Schatz zu suchen. Es passieren auch weiterhin seltsame Dinge, hinter denen der sich verwandelnde Duck Dorado steckt: Die Esel der Ducks verschwinden, nach einer guten Tat der Kinder erscheint mitten in der Wüste ein See mit jener Insel in der Mitte, die sie suchen. Hingegen werden Donald und Dagobert für ihre schlechten Taten – sie geben einem verdurstenden Hund und einem alten Mann kein Wasser – bestraft und in Stein verwandelt beziehungsweise in einen Käfig gesperrt. Duck Dorado erscheint und erfüllt den Kindern den Wunsch, ihre Onkels zu erlösen und dafür auf den Schatz zu verzichten. Doch die beiden Altvorderen haben immer noch nichts gelernt in ihrer Habgier und trachten immer noch nach dem Schatz, nur dass dieser sich jetzt in Heu und Laub verwandelt hat. Zur Rückkehr kommen jetzt auch die von Düsentrieb erfundenen Anti-Schwerkraft-Pillen zum Einsatz. Eine geraume Zeit vergeht, und die Ducks sehen im Fernsehen eine Quizsendung, in der offenbar nach dem Nimmerseeland gefragt wird. Dagobert und Donald stechen die Kinder aus und gelangen dank der Pillen wie mit Siebenmeilenstiefeln in das Fernsehstudio. Doch der Quizmaster – in dem der verwandelte Duck Dorado steckt – lässt die Gewinner mit Gold regelrecht „aufwiegen“ – da sie nichts wiegen, erhalten sie auch kein Gold. Die Kinder, die beschwören, die richtige Antwort auch gewusst zu haben, werden für ihr Gewicht doppelt mit Spielsachen belohnt. Hingegen drehen ihre sich jagenden Onkels noch lange im Orbit ihre Runden…

Zeichner Giovan Battista Carpi hatte im Jahr zuvor nach einem Skript von Gian Giacomo Dalmasso seine erste – äußerst gelungene – Parodie zum Hamlet-Stoff (LTB 58) abgeliefert. Der hier vorliegende Comic entstand mit dem Autor Guido Martina und hat deutlich mehr Längen. Mit 92 Seiten war „Duck Dorado“ die bis dahin längste im Lustigen Taschenbuch abgedruckte Geschichte (jedenfalls wenn man die drei Teile zusammenzählt), und das merkt man an einigen erzählerischen Schleifen, die nicht nötig gewesen wären. Ob man sich nicht zum Beispiel die ganze Anti-Schwerkraft-Story hätte sparen können?... Ein „amazonisches“ Flair, das sich in der Wiedergabe der Duck Dorado-Sage noch findet, wird im weiteren Handlungsverlauf geopfert, wohl um – der ersten Geschichte dieses LTB nicht ganz unähnlich – den zeichnerischen Aufwand in Grenzen zu halten. Der Plot ist ja dem Kunstmärchen „Der König vom goldenen Wildbach“ des englischen Schriftstellers John Ruskin (1819-1900) entlehnt, und wie schön hätte die Wirkung sein können, wenn ähnlich wie in dieser Vorlage die Landschaft mit jeder schlechten Tat Donalds und Dagoberts karger und bedrohlicher, mit jeder guten von Tick, Trick und Track blühender und lieblicher geworden wäre... Das Original-Märchen macht ja mit einer Art Aschenputtel-Handlung auf – die Brüder Schwartz und Hans beuten ihren kleinen Bruder Gluck weidlich aus und werden dafür vom Wildbach-König gestraft –, die im Comic zwar verfremdet, aber für die Entenwelt geschickt adaptiert erscheint: Dagobert und Donald als „die schwarzen Brüder“, die Neffen als der gute, kleine Mensch, der am Ende belohnt wird. Insgesamt ist der moralische Impetus des Märchens in sympathischer, nicht allzu aufdringlicher Weise umgesetzt und zieht sich auch wie die Themen Habgier und Nächstenliebe wie ein roter Faden durch die Handlung. Meist durchaus zauberhaft sind auch die Szenen des Er- bzw. Aufscheinens und Verschwindens des Königs Duck Dorado umgesetzt, der für die Kinder wie ein guter „Vater“ersatz des moralisch defizitären „echten“ Onkel Donald inszeniert wird. Trotz einiger gewichtiger Einwände die beste Geschichte des Bandes.

Übrigens gibt es auch eine Adaption dieses Kunstmärchens von Carl Barks („Der güldene Wasserfall“), zu der hier auf Duckipedia ein im April 2024 zum „Artikel des Monats“ gekrönter Beitrag erschien. Dort gibt es auch einige weitere Hintergründe und eine ausführlichere Handlungszusammenfassung von Ruskins Werk. Hobrowili (Diskussion) 15:12, 27. Mai 2024 (CEST)

Fazit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Schade um die Verstümmelung der im italienischen Originalband weit konsistenteren Rahmenhandlung. Eine solche auch im deutschen LTB hätte womöglich über einige Schwächen im abgedruckten Story-Material großzügiger hinwegsehen lassen. Ich bin außerdem überhaupt kein Freund von der Aufspaltung einer zusammenhängenden Geschichte in mehrere „Teile“, so wie hier für alle drei langen Geschichten durchgezogen. Das hatte ich übrigens schon als Kind so empfunden. Dies war allerdings bereits eine Entscheidung des italienischen Verlags und beruhte auf der Geschichte des Erstabdrucks. Die Science-Fiction-Story von Scarpa war damals noch recht neu und wurde von Ehapa nicht aus einem I Classici, sondern – damals noch eine Ausnahme – direkt aus dem Topolino übernommen. Es scheint so, dass auch Ehapa aktuell und modern sein und auf der „Star Wars“-Welle in Kino und Kinderzimmern reiten wollte. Hobrowili (Diskussion) 15:12, 27. Mai 2024 (CEST)