Verschollen in Camelot

| Verschollen in Camelot | |

|---|---|

| Die Reise ins 6. Jahrhundert | |

| The Once And Future Duck | |

| Erstveröffentlichung: | 17. Mai 1996 |

| Entstehungsdatum: | 1995 |

| Storycode: | D 95079 |

| Story: | Don Rosa |

| Zeichnungen: | Don Rosa |

| Seiten: | 24 |

| Deutsche Übersetzung: | Peter Daibenzeiher, spätere Drucke Jano Rohleder |

| Deutsche Erstveröffentlichung: | Micky Maus Magazin 23–25/1996 |

| Weiterführendes | |

|

| |

|

| |

Verschollen in Camelot (original The Once And Future Duck) ist eine Comicgeschichte von Don Rosa.

Figuren[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Donald Duck

- Tick, Trick und Track

- Daniel Düsentrieb

- Helferlein

- Artorius Riothamus (Artus)

- Myrddin (Merlin)

Handlung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

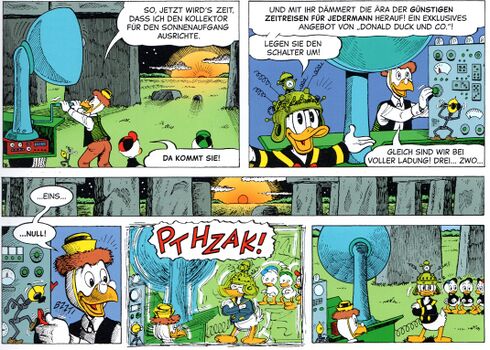

Daniel Düsentrieb hat einen Helm erfunden, mit dem man Zeitreisen machen kann, und Donald ist wild entschlossen, diesen zu vermarkten. Doch bislang funktionieren alle Tests, für die Donald als Versuchsperson zur Verfügung steht, nicht. Tick, Trick und Track wenden besorgt ein, dass das Reisen ohne Zeitmaschine ohnedies äußerst gefährlich ist. Wenn Donald in einer Zeit landet, in der sich anstatt Düsentriebs Werkstatt an der Stelle ein Baum befindet, würde Donald mittendrin landen – nicht unbedingt sehr gesund, denn er könnte sogar explodieren! Für die weiteren Experimente sollten sich Donald und Herr Düsentrieb lieber einen Platz suchen, der vor 5000 Jahren genauso aussah wie heute. Tick, Trick und Track schlagen den idealen Platz vor – Stonehenge!

Eine Woche später befinden sie sich in England, es ist der 22. September, also die Herbst-Tag-und-Nacht-Gleiche, und bei Sonnenaufgang will Herr Düsentrieb das Experiment starten. Der Fremdenführer ist erstaunt, denn normalerweise kommen die Leute eher, weil der Sage nach König Artus und Merlin in dieser Gegend gelebt haben sollen und die Ritter der Tafelrunde von hier aus sich auf die Suche nach dem Heiligen Gral begaben. Die ersten Sonnenstrahlen sind zu sehen, Herr Düsentrieb wirft das Gerät an – doch nichts passiert, der den Helm tragende Donald ist nach wie vor zu sehen. Dafür sind der Fremdenführer und Düsentriebs fahrbares Labor verschwunden. Die Ducks und Herr Düsentrieb machen sich mit dem Auto auf, um ihn zu verfolgen. Allerdings – wo ist denn der Parkplatz hin?

Auf einem Hügel befindet sich eine Festung, die Donald für ein Pfadfinder-Camp hält, und dort fahren sie hin. Aber es sind mitnichten Pfadfinder, die Donald sogleich schnappen und vor ihren König Artorius Riothamus zerren, sondern Kelten. Die Ducks und Herr Düsentrieb sind in die Vergangenheit gereist und befinden sich nun am Hof von König Artus – oder vielmehr in dessen herrscherlicher Hütte. Die Überlieferung des Mittelalters hat aus Artus den glorreichen König gemacht, der er nie war. Denn wenig glorreich ordnet er an, Donald den Kopf abzuschlagen.

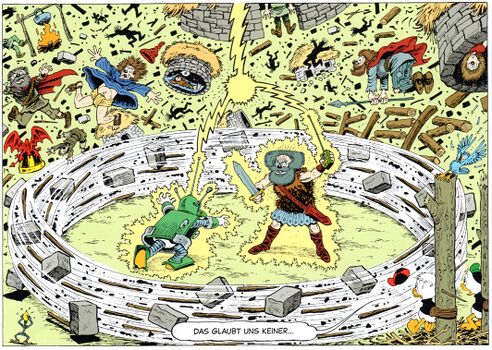

Donald sieht sich schon dem Ende nah, doch Daniel Düsentrieb wartet immer noch, langsam ungeduldig, im Auto. Als er hupt, fliehen die Kelten und Donald, Tick, Trick und Track können entkommen. Sie fahren zurück nach Stonehenge, wo Herr Düsentrieb versuchen muss, den Zeitreisehelm wieder in Betrieb zu nehmen. Doch das wird noch etwas dauern und in der Zwischenzeit sind die Kelten, die ihren Schock überwunden haben, ihnen gefolgt und drohen anzugreifen. Innerhalb des Autos kann Artorius Riothamus Donald und Herrn Düsentrieb nichts anhaben, weil er Glasscheiben nicht kennt. Aber Tick, Trick und Track sind für seine Männer greifbar. Donald muss sie retten. Als er, immer noch mit dem Helm am Kopf, den Kelten nachrennt und sich aufregt, werden die Kelten mit einem Energieblitz niedergestreckt. Herr Düsentrieb versteht: Sein Sonnenkollektor hat nicht die Sonnenstrahlen gebündelt, sondern die Astralenergie von Stonehenge. Diese hat die Ducks und ihn so weit in die Vergangenheit zurückversetzt und nun die Kelten besiegt. Die Kelten wiederum halten nun den Kollektor für eine Art „Heiligen Gral“ und wollen diesen unbedingt erringen. Mit ein wenig Astralenergie macht Herr Düsentrieb sie und Stonehenge unsichtbar, die erschrockenen Kelten fliehen – und nehmen Tick, Trick und Track mit!

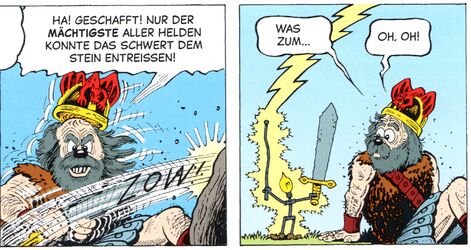

Herr Düsentrieb baut den Helm um, damit Donald auch drahtlos auf die Astralenergie Stonehenges zurückgreifen kann, und gibt ihm auch eine Rüstung. Bis zum Abend muss er die Kinder befreit haben, denn nur der Energiestoß des Sonnenuntergangs kann sie in ihre eigene Zeit zurückbefördern. Um Kontakt zu halten, begleitet Helferlein mit einem Funkgerät Donald. Dergestalt ausgerüstet zieht Donald gegen die Kelten zu Felde, die inzwischen seine Neffen auf dem Scheiterhaufen angebunden haben. Mit der Astralenergie kann Donald alle möglichen Gegenstände bewegen und damit leicht die Kelten verängstigen. Doch plötzlich stolpert er über Helferlein. Diesen Moment ausnutzend gelangt Artorius Riothamus an das Funkgerät, das er für einen magischen Talisman hält. Mit dem Funkgerät in der Hand hat er ebenfalls Zugriff auf Astralenergie und kann Donald bekämpfen. Doch dann ertönt Herrn Düsentriebs Stimme aus dem Funkgerät. Artorius Riothamus hält dies für das werk einer teuflischen Fee und zerschmettert das Funkgerät auf einem Stein, womit er aber sogleich sein Schwert Caliburne in ebendiesem versenkt. Er hat nun keinen Zugriff auf die Astralenergie und kann sein Schwert auch nicht mehr herausziehen. Bahn frei für Donald. Doch ein herunterfallender Stein zerstört seinen Helm, wodurch auch er der Energiequelle verlustig geht.

Nun scheint keine Hoffnung mehr zu bestehen. Die Kelten fesseln auch Donald auf den Scheiterhaufen. Doch Helferlein ist noch da. Mit einer Antenne kann es die Astralenergie empfangen, zieht das Schwert aus dem Felsen, verjagt die Kelten und bringt die Ducks schließlich mit einem Karren in Windeseile nach Stonehenge zurück. Artorius Riothamus und Myrddin folgen ihnen, doch sie können nur noch zusehen, wie die Ducks und Herr Düsentrieb wieder in die Gegenwart transportiert werden. Artorius Riothamus ist sauer, doch Myrddin weiß ihn zu besänftigen: Mit seinen Liedern kann er eine ganz neue und viel ruhmreichere Version der Ereignisse dichten.

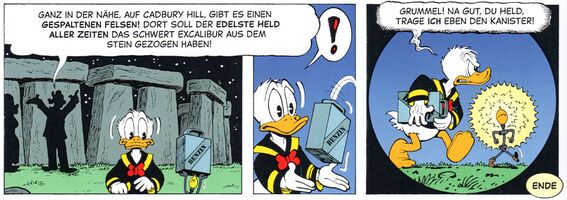

Zurück in der Gegenwart ist alles an seinem Platz, inklusive verärgertem Fremdenführer. Donald und Helferlein sollen Benzin organisieren. Donald wirft Helferlein den Benzinkanister zum Tragen zu. Doch da erklärt der Fremdenführer einer Touristin, dass der edelste Held aller Zeiten das Schwert Excalibur aus dem Felsen gezogen hat! Donald darf seinen Kanister selber tragen.

Entstehungsgeschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Geschichte basiert auf einer Episode aus Don Rosas Pertwillaby Papers, nämlich der Folge „Knighttime“, in der Lance Pertwillaby mit einer Zeitmaschine ins Frühmittelalter zurückreist. In diese Geschichte hineinverwoben waren auch Teile, in der eine Rüstung mit Allesauflöser bestrichen wurde, was Rosa später in der Duck-Geschichte Der Schwarze Ritter verarbeiten sollte. Beim Versuch, die Vorlage zu einem Duck-Comic umzusetzen, wollte Rosa zudem den „echten“ historischen König Artus auftauchen lassen und nicht die durch Mythen überformte Fantasiegestalt.[1] Øystein Sørensen nennt Rosas Geschichte deswegen einen „Mythenzerstörer“.[2] Während Rosa in der Pertwillaby-Episode noch eine Ritterburg zeichnete, stellte er in der Geschichte nur noch ein frühmittelalterliches Dorf dar, das den historischen Gegebenheiten besser entspricht.[3] Er änderte zudem die Zeitmaschine etwas, sodass sie nun zu einem etwas schlecht funktionierenden Helm wurde. Don Rosa meinte, dass Daniel Düsentrieb keine richtige, gut funktionierende Zeitmaschine konstruieren könne, da dies dem von Barks entworfenen schrulligen Tüftler widerspreche.[1]

Das Ergebnis gefiel Rosa aber nicht sonderlich, da die Geschichte für ihn viel zu Science-Fiction-mäßig für einen Duck-Comic wirkte. Zudem zeigte sie sehr „wilde“ Krieger und „blutrünstige Kriegsführung“ und fühlte sich damit nicht wie ein richtiges, „fröhlich-leichtes Duck-Abenteuer“ an.[1]

Historischer Hintergrund[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Artussage und ihre Bedeutung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Artussage (auch „matter of Britain“) ist ein Konvolut von Sagen, Geschichten und (Ritter-)Epen, die um die mythische Gestalt des König Artus (oder auch, dem Englischen folgend, Arthur) herum aufgebaut sind. Die Sagentradition baut auf Ereignissen der Spätantike und des Frühmittelalters auf, bzw. verortet die legendenhafte Erzählung in dieser Zeit. Der Sage zufolge wird Uther Pendragon Hochkönig der Britannier, unterstützt vom weisen Magier Merlin. Als Uther die schöne Igraine kennenlernt, die allerdings die Gattin des Herzogs von Cornwall ist, verliebt er sich in sie. Mit Merlins Hilfe nimmt er die Gestalt des Herzogs an und zeugt mir ihr ein Kind. Merlin nimmt das Baby an sich und übergibt es dem loyalen Ector, der das Kind aufzieht und es Artus nennt. Artus wächst heran. Inzwischen schmiedet Merlin ein besonderes Schwert namens Caliburne oder Excalibur (je nach Tradition) und verzaubert es, sodass es in einem Felsen steckt. Nun geht im Land die Kunde um, dass nur der, der das Schwert aus dem Stein zieht, der nächste Hochkönig werden kann. Artus gelingt dies. Er eint die Britannier und führt sie in mehreren Kämpfen gegen die einfallenden Angelsachsen. Nachdem er sie schließlich in einer großen Schlacht am Mount Badon endgültig schlägt, kehrt eine große Friedenszeit ein. Artus nuützt dies und schart die besten Ritter seines Reiches um sich, die er fortan seine „Tafelrunde“ nennt und die nun viele weitere Abenteuer in Britannien und Frankreich zu bestehen haben. Schließlich aber zieht er in den Krieg gegen Mordred, der je nach Überlieferung Artus Sohn, Neffe oder Bruder ist, und beide Widersacher fallen in der Schlacht von Camlann.[4]

Die ersten literarischen Quellen, die Anhaltspunkte für die Herausbildung der durchaus von Anfang an mythisch aufgeladenen und ihrer Historizität umstrittenen Figur Artus geben, datieren auf das 9. Jahrhundert und stammen aus Wales. Die erste wirkliche Niederschrift der Sagentradition erfolgte durch Geoffrey of Monmouth 1136, der sich auf eine nur ihm bekannt-walisische keltische Quelle berief. Schon Zeitgenossen und erst recht viele moderne Historiker gehen davon aus, dass Geoffrey of Monmouth diese angebliche Quelle und die dargestellte Sage größtenteils selbst erfunden hat.[5] Geoffrey of Monmouths Text führte zum ersten Ausbruch einer Artusbegeisterung nicht nur in England, sondern auch an den Höfen des europäischen Festlands. Eine besonders intensive, teilweise von Geoffrey of Monmouth und walisidschen Quellen unabhängige Ausgestaltung der Sagentradition erfolgte in Frankreich, hauptsächlich durch Chrétien de Troyes, Mitte des 12. Jahrhunderts, die ihrerseits gerade auf den deutschsprachigen Raum und die hochmittelalterliche Ritterepik großen Einfluss auslöste. In England war es schließlich Thomas Malory, der im 15. Jahrhundert die Artusepik in eine zusammenfassende, im 19. Jahrhundert dann als kanonisch empfundene Form goss.[6]

Im 19. Jahrhundert wurde Artus dann in vielfacher Weise zum Nationalhelden Großbritanniens (oder auch nur Englands) und zur Identifikationsfigur für zahlreiche Menschen, die in Kunst und Dichtung immer wieder auf Artus zurückgriffen. Gleichzeitig dienten Artus und seine Ritter auch zur Legitimierung des britischen Imperialismus, Nationalismus und eines spezifisch englischen Rassismus.[7] Im 20. und 21. Jahrhundert boomten die literarischen und filmischen Bearbeitungen der Artussage sowie auch die Bearbeitungen durch Historiker und Hobby-Historiker, die versuchen, vermeintliche historische Hintergründe der Sage herauszuarbeiten.

Der „wahre“ König Artus[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Don Rosa geht in seinem Comic auf einen „wahren“ König Artus (Artorius Riothamus) und einen „wahren“ Merlin (Myrddin), der hier noch die Rolle eines keltischen Barden hat, ein. Tick, Trick und Track finden sie sowie ihr befestigtes Dorf Camallate (Camelot) sogar in ihrem Schlauen Buch. Allerdings widersprechen die allermeisten akademischen Historiker der Vorstellung, dass es einen „wahren“ König Artus gegeben haben könnte. Seine Historizität leistet sich nur aus Quellen ab, die mehrere hundert Jahre nach seinem möglichen Ableben verfasst wurden und ihrerseits diverse Implausibilitäten enthalten, bzw., wenn man sie dekonstruiert, in ihren gegebenen Fakten nicht mehr glaubwürdig erscheinen (dies betrifft vor allem die sogenannte „Schlachtenliste“ von König Artus, die in der Historia Brittonum des Nennius enthalten ist).[8] Nennius wird als Quelle herangezogen, um die von den Britanniern gewonnene Schlacht am Mount Badon (vermutlich nahe Bath, aber auch dies ist keineswegs sicher) König Artus zuzuschreiben, wie es auch in Rosas Comic der Fall ist. Die erste Quelle, die die Schlacht erwähnt (Gildas), ordnet diese allerdings nicht Artus zu, den er gar nicht erwähnt. Teilweise wurde der von Gildas in der Passage genannte Ambrosius Aurelianus als Anführer der Britannier in der Schlacht gesehen, aber auch dagegen gibt es gewichtige Einwände.[9] Ambrosius Aurelianus ist jedenfalls einer der Kandidaten für die Suche nach dem Kern des „wahren“ König Artus – eine Suche allerdings, die etliche Historiker für völlig sinnlos erachten.

Weitere historisch bezeugbare Personen wurden in der Vergangenheit als Hintergrund des „wahren“ König Artus vorgeschlagen. Sämtliche diese wenig überzeugenden Theorien konnten allerdings widerlegt werden. Die von Rosa verwendete These ist die Identifizierung mit einem gewissen Riothamus, der im 5. Jahrhundert auf Bitten des weströmischen Kaisers mit einer Armee den Ärmelkanal überquerte, um dem Kaiser im Krieg gegen die Westgoten in Gallien zu Hilfe zu kommen. Riothamus wurde in der Schlacht besiegt und flüchtete in burgundisches Territorium, wobei er – so die nicht belegbare Hypothese – in der Nähe des Dorfs Avallon vorbeigekommen sein könnte (die Basis für die Insel Avalon der Artussage). Von Riothamus ist allerdings kein Vorname belegt, der Ähnlichkeiten zu Artus aufweisen würde und auch alle weiteren Elemente der Theorie haben zahlreiche Schwachstellen, die sie schwer glaubhaft machen.[10] Eine weitere Option ist Lucius Artorius Castus – von Rosa ebenfalls im Comic erwähnt. Artorius Castus, der immerhin den Namen mit Artus teilt, wurde auch im Bruckheimer-Film King Arthur als historische Grundlage des wahren Artus gewertet. Allerdings lebte Artorius Castus im zweiten und dritten Jahrhundert und nicht im fünften. Er war zwar zeitweilig in Britannien bei York stationiert, starb aber in Dalmatien. Die Theorie, dass er mit sarmatischen berittenen Hilfstruppen einen Aufstand in Aremorica< niederschlug und dass dies der Hintergrund der Ritter der Tafelrunde sei, besitzt keinen Rückhalt in den tatsächlichen Quellen, da weder Artorius Castus dort mit sarmatischen Reitern verknüpft wird noch sein Kriegsgegner (abgesehen von einigen Buchstaben) klar genannt wird und deren Identifikation mit Aremoricanern daher keinesfalls feststeht, sogar unwahrscheinlich ist.[11]

Britannier und Angelsachsen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In Rosas Comic spielt der Kampf zwischen Britanniern (den Kelten Britanniens) und einfallenden Sachsen eine wichtige Rolle, da Donald und die anderen Ducks von König Artus und seinen Mannen für Sachsen gehalten werden. Das fünfte Jahrhundert in der britischen Geschichte gilt tradiotionell als Zusammenbruch der römischen Ordnung und Verwaltung und dem – verhältnismäßig frühen – Ausscheiden Britanniens aus dem in sich zusammenbrechenden Weströmischen Reich. Verbunden damit wird die Etablierung britannischer (keltischer) kleiner, bisweilen auch größerer Königreiche konstatiert. Etwa 450 (laut einer Jahrhunderte später erfolgten Datierung durch Beda Venerabilis) kam es zum Einfall der Sachsen, Angeln und Jüten, die germanische Sprachen sprachen und sich zunächst im flacheren Osten Britanniens niederließen und dort ihre eigenen Königreiche bildeten (Kent, Essex, Sussex, Wessex, East Anglia, Northumbria und weitere). Diese dehnten sich imm er weiter nach Westen und Norden aus und führten dabei Kriege gegen die Britannier, wobei die Sachsen meist siegreich blieben (mit der berühmten Ausnahme von Mount Badon). Schlussendlich vereinigten sich die sächsischen und anglischen Königreiche und Alfred der Große bildete ab 886 das Königreich England.

Die traditionelle Lesart des Einfalls und Vorrückens der Angelsachsen ist allerdings nicht unkritisiert geblieben und es gibt auch Darstellungen, wonach die Sachsen bereits früher als römische Hilfstruppen in Britanniedn entlang der Grenze zu den keltischsprachigen Gebieten angesiedelt wurden und dass sich die sächsischen Königreiche auch von innerhalb des Landes aus ausdehnten, nicht nur von der östlichen Küste. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass angelsächsische Reiche und keltische Reiche mindestens so oft Kriege untereinander wie gegeneinander führten. Weiters sind Fälle fluider Identitäten festzuhalten, bei denen etwa von keltischer zu sächsischer Identität gewechselt werden konnte. Das Bild wird damit komplexer als die simplifizierende Gegenüberstellung von Kelten und Sachsen.[12]

Stonehenge[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Anlage von Stonehenge wurde um etwa 3000 v. Chr. von den damaligen Bewohnern Britanniens (tausende Jahre vor der keltischen Einwanderung) errichtet. Die damalige Funktion der Anlage gibt bis heute Rätsel auf, allerdings sind Theorien, die es mit astronomischen Funktionen in Zusammenhang bringen (wie auch im Comic), recht gebräuchlich.[13]

Bezüge[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Mauer und der Ziegenbock im Splashpanel stammen aus der Barks-Geschichte Dem Ingeniör ist nichts zu schwör, das Flugrad aus der Geschichte Die störrische Störchin. Auf Seite 16, als Donald in seiner „Rüstung“ das Dorf zerstört, zitiert Rosa den Spruch „Macht eure Rechnung mit dem Himmel, Mannen! Denn unbesiegbar ist der Zorn des Gekränkten!“ Dieser stammt aus der Barks-Geschichte Der Ritter mit der eisernen Hose.

Auch etliche weitere Bezüge sind vorhanden:

- Artus Helm stammt aus Prinz Eisenherz von Harold Foster.

- Merlins kaum vorhandenes musikalisches Talent spielt auf Troubadix aus Asterix an.

- Auf Seite 11 erwähnt Daniel Düsentrieb den Fluxkompensator. Dieser stammt aus dem Film Zurück in die Zukunft von Robert Zemeckis.

- Artus befiehlt die Enthauptung Donalds mit den Worten: „Ab mit dem Kopf!“ Dies ist eine Anspielung auf die Herzkönigin in Alice im Wunderland.

Auch wenn der „Heilige Gral“ dieser Geschichte nicht echt ist, bekommt Donald im späteren Rosa-Comic „Ein Brief von daheim“ das Original in die Hände.

D.U.C.K.-Widmung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Widmung befindet sich im Splashpanel am Rand der Wiese unterhalb der Blumendusche.

Veröffentlichungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Micky Maus Magazin 23–25/1996 als Die Reise ins 6. Jahrhundert

- Onkel Dagobert von Don Rosa 19 (1998) als Die Reise ins 6. Jahrhundert

- DDSH 218 (2005) als Die Reise ins 6. Jahrhundert

- Hall of Fame 16 (2009)

- Don Rosa Collection 6 (2012)

- Don Rosa Library 7 (2022)

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 Don Rosa: Verschollen im Remake. In: Don Rosa Collection 6, S. 46.

- ↑ Øystein Sørensen: Verschollen im Mythos. In: Don Rosa Collection 6, S. 18.

- ↑ Abdruck einiger Seiten der Pertwillaby-Geschichte in: Don Rosa Collection 6, S. 47–56.

- ↑ Kurzzusammenfassung der Sage in der Wikipedia

- ↑ Guy Halsall (2013): Worlds of Arthur (Oxford: Oxford University Press), S. 5, 141–142.

- ↑ Stephanie L. Barczewski (2000): Myth and National Identity in Nineteenth-Century Britain. The Legends of King Arthur and Robin Hood (Oxford: Oxford University Press), S. 113–121.

- ↑ Barczewski: Myth and National Identity, S. 153–160, 212–223.

- ↑ Halsall: Worlds of Arthur, S. 62–68, 168–173, 196–214.

- ↑ Halsall: Worlds of Arthur, S. 56–57.

- ↑ Halsall: Worlds of Arthur, S. 265–266.

- ↑ Halsall: Worlds of Arthur, S. 147–149.

- ↑ Halsall: Worlds of Arthur, S. 184–299.

- ↑ Artikel zu Stonehenge in der Wikipedia