LTB 64: Rezension: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung |

KKeine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 48: | Zeile 48: | ||

{{mm}} [[Dagobert]], mitten im Burn-Out, dreht völlig frei und randaliert gegen enge Mitarbeiter, Polizisten und seinen Neffen [[Donald]]. Da hilft nur eine radikale Luftveränderung! Doch an den ersten Urlaubsorten geht es dem Multimilliardär, begleitet von Donald und den [[Tick, Trick und Track|Kindern]], auch nicht besser: Streiks, Bürgerkrieg und Erdbeben verhageln die Laune, ehe am Strand einer fernen „Antollen“insel endlich Ruhe einkehrt – zu viel Ruhe, findet Dagobert, und will in die Heimat zurückkehren. Doch Entenhausen befindet sich nicht mehr an dem Ort, wo es sein sollte. Dahinter steckt [[Gundel Gaukeley]], die es mit dem Westerndorf Geisthausen vertauscht hat. Alle anderen Bewohner Entenhausens sind in der Bewegung zum Zeitpunkt des Tauschs eingefroren, damit Gundel mit Muße den Geldspeicher knacken kann. Doch am Ende wendet sich ein von Gundel herbeigezauberter „Supergeier“ unter dem Einfluss von Dagoberts Glückstaler gegen seine Erfinderin. Mit Gundels Zauber geht auch der Spuk vom „verschwundenen Entenhausen“ zu Ende… | {{mm}} [[Dagobert]], mitten im Burn-Out, dreht völlig frei und randaliert gegen enge Mitarbeiter, Polizisten und seinen Neffen [[Donald]]. Da hilft nur eine radikale Luftveränderung! Doch an den ersten Urlaubsorten geht es dem Multimilliardär, begleitet von Donald und den [[Tick, Trick und Track|Kindern]], auch nicht besser: Streiks, Bürgerkrieg und Erdbeben verhageln die Laune, ehe am Strand einer fernen „Antollen“insel endlich Ruhe einkehrt – zu viel Ruhe, findet Dagobert, und will in die Heimat zurückkehren. Doch Entenhausen befindet sich nicht mehr an dem Ort, wo es sein sollte. Dahinter steckt [[Gundel Gaukeley]], die es mit dem Westerndorf Geisthausen vertauscht hat. Alle anderen Bewohner Entenhausens sind in der Bewegung zum Zeitpunkt des Tauschs eingefroren, damit Gundel mit Muße den Geldspeicher knacken kann. Doch am Ende wendet sich ein von Gundel herbeigezauberter „Supergeier“ unter dem Einfluss von Dagoberts Glückstaler gegen seine Erfinderin. Mit Gundels Zauber geht auch der Spuk vom „verschwundenen Entenhausen“ zu Ende… | ||

[[Bild:LTB_064-4.jpg|right|thumb|Tick, Trick und Track spielen zum dissonanten Finale dieses Bandes, Barosso/De Vitas "Donald und der Geigenunterricht" | [[Bild:LTB_064-4.jpg|right|thumb|Tick, Trick und Track spielen auf zum dissonanten Finale dieses Bandes, Barosso/De Vitas "Donald und der Geigenunterricht" (© Egmont Ehapa)]] | ||

Die Geschichte teilt sich nach meinem Geschmack zu deutlich in zwei unverbundene Hälften. Dagoberts gescheiterte Urlaube tun zur Haupthandlung gar nichts zur Sache, schinden nur etwas Raum und Zeit. Ironischerweise sind aber gerade diese Szenen zusammen mit jenen von Dagoberts Ausflippen ganz zu Beginn diejenigen, die am meisten Spaß machen, und zwar nicht mal zu knapp. [[Guido Scala]] hat hier recht pointiert und witzig, wenn auch nicht sonderlich abwechslungsreich gezeichnet. Die ganze Entenhausen-Geisthausen-Vertauschung zeigt Gundel Gaukeley sicherlich auf dem Zenit ihrer Hexenkünste – für meinen Geschmack geht [[Jerry Siegel|Siegel]] mit der Figur hier etwas zu freihändig um; sogar den Supergeier zaubert sie aus dem bloßen Nichts herbei. Gänzlich ratlos hat mich der Umstand zurückgelassen, dass Gundel unbedingt einen Geldspeicher öffnen will, in dem der Glückstaler ja sowieso nicht zu finden ist, denn den hat ja Dagobert griffbereit bei sich. Merkwürdigerweise wird die Widersprüchlichkeit dieser Anlage in keinster Weise thematisiert. So sollte im Ganzen über die ziemlich misslungene zweite Story-Hälfte (Ausnahme: der noch nicht fallen wollende Blumentopf auf S. 213) nach meinem Dafürhalten der Mantel des Schweigens gedeckt werden. [[Benutzer:Hobrowili|Hobrowili]] ([[Benutzer Diskussion:Hobrowili|Diskussion]]) 15:34, 5. Mai 2025 (CEST) | Die Geschichte teilt sich nach meinem Geschmack zu deutlich in zwei unverbundene Hälften. Dagoberts gescheiterte Urlaube tun zur Haupthandlung gar nichts zur Sache, schinden nur etwas Raum und Zeit. Ironischerweise sind aber gerade diese Szenen zusammen mit jenen von Dagoberts Ausflippen ganz zu Beginn diejenigen, die am meisten Spaß machen, und zwar nicht mal zu knapp. [[Guido Scala]] hat hier recht pointiert und witzig, wenn auch nicht sonderlich abwechslungsreich gezeichnet. Die ganze Entenhausen-Geisthausen-Vertauschung zeigt Gundel Gaukeley sicherlich auf dem Zenit ihrer Hexenkünste – für meinen Geschmack geht [[Jerry Siegel|Siegel]] mit der Figur hier etwas zu freihändig um; sogar den Supergeier zaubert sie aus dem bloßen Nichts herbei. Gänzlich ratlos hat mich der Umstand zurückgelassen, dass Gundel unbedingt einen Geldspeicher öffnen will, in dem der Glückstaler ja sowieso nicht zu finden ist, denn den hat ja Dagobert griffbereit bei sich. Merkwürdigerweise wird die Widersprüchlichkeit dieser Anlage in keinster Weise thematisiert. So sollte im Ganzen über die ziemlich misslungene zweite Story-Hälfte (Ausnahme: der noch nicht fallen wollende Blumentopf auf S. 213) nach meinem Dafürhalten der Mantel des Schweigens gedeckt werden. [[Benutzer:Hobrowili|Hobrowili]] ([[Benutzer Diskussion:Hobrowili|Diskussion]]) 15:34, 5. Mai 2025 (CEST) | ||

Version vom 6. Mai 2025, 00:04 Uhr

In diesem Artikel wird das LTB 64 rezensiert. Ist dieser Band einen Kauf wert oder sollte er lieber im Kiosk stehen bleiben? Du weißt es nicht? Dann lies das! Einen neutralen enzyklopädischen Artikel findest du unter LTB 64.

Jeder kann hier seine persönliche Meinung zu den in LTB 64 erschienenen Geschichten verfassen. Eine Unterschrift unter jedem Kommentar ist erwünscht (einzufügen mit ~~~~). Die Geschichten können mit Highlight ![]() , Gut

, Gut ![]() , Mittelmaß

, Mittelmaß ![]() oder Schlecht

oder Schlecht ![]() bewertet werden. Bei der Bewertung sollten Zeichnungen, Plot und Übersetzungen mit einbezogen werden. Eine genaue Anleitung zum Verfassen einer Rezension findest du hier. Viel Spaß!

bewertet werden. Bei der Bewertung sollten Zeichnungen, Plot und Übersetzungen mit einbezogen werden. Eine genaue Anleitung zum Verfassen einer Rezension findest du hier. Viel Spaß!

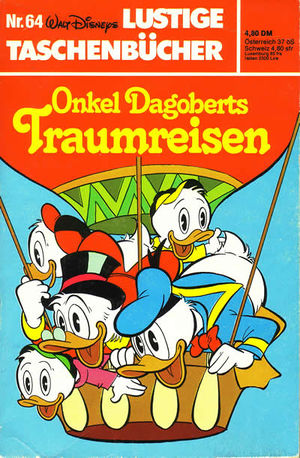

Cover

![]() Kunterbunt sind Körper, vor allem aber Köpfe der fünf Ducks Donald, Dagobert, Tick, Trick und Track über die Gondel eines Fesselballons verteilt, der sich, rot, prall und schön, oben nach außerhalb des Bandes fortsetzt. Der übrige – untere – Hintergrund ist motivtypisch himmelblau…

Kunterbunt sind Körper, vor allem aber Köpfe der fünf Ducks Donald, Dagobert, Tick, Trick und Track über die Gondel eines Fesselballons verteilt, der sich, rot, prall und schön, oben nach außerhalb des Bandes fortsetzt. Der übrige – untere – Hintergrund ist motivtypisch himmelblau…

Von den seltsamen körperlichen Verrenkungen der Ducks wegen der Platzmangelerscheinungen im Ballon einmal abgesehen, ist das ein von Giancarlo Gatti eigentlich ganz brauchbar komponiertes Cover, dessen Clou, dass ein dargestelltes Objekt über den begrenzten Raum des Umschlags hinauswächst, damals für ein LTB neu war. Nur Gattis Ducks sehen mit dieses riesigen, von einem weißen Punkt durchstochenen Pupillen irgendwie seelenlos und fremd aus. Hobrowili (Diskussion) 15:34, 5. Mai 2025 (CEST)

Rahmengeschichte

![]() Oma Duck geht mit der Zeit und bringt ihren Enkeln drei Skateboards mit, „zum Spielen“ (S. 8). Doch unter den Füßen von Tick, Trick und Track werden die Boards zu „Mordwerkzeugen“ (Onkel Donald), mit denen sie sogar ihren arglosen Großonkel Dagobert umnieten, der eine Kopfverletzung davonträgt. Der Rest der Rahmenhandlung besteht aus verschiedenen, recht öden Versuchen Dagoberts, aus dem Krankenhaus zu entkommen, aber von den Ärzten und Pflegern immer wieder mit Beruhigungspillen ins Reich der Träume befördert wird. Darin spielen sich dann die Geschichten 2 bis 5 ab, was ganz gut passt, weil es in deren besonders wirren Geschehnissen viel um die Ängste Dagoberts vor Verlust seines Geldes geht. Interessant ist jedenfalls der Einblick in die wenig verfeinerten Methoden des Entenhausener Gesundheitswesens. Ein Arzt: „Ich muß schon sagen, der Mann hat eine Roßnatur! Dem muß man glatt die dreifache Dosis verpassen, damit er aufgibt!“ (S. 188) Hobrowili (Diskussion) 15:34, 5. Mai 2025 (CEST)

Oma Duck geht mit der Zeit und bringt ihren Enkeln drei Skateboards mit, „zum Spielen“ (S. 8). Doch unter den Füßen von Tick, Trick und Track werden die Boards zu „Mordwerkzeugen“ (Onkel Donald), mit denen sie sogar ihren arglosen Großonkel Dagobert umnieten, der eine Kopfverletzung davonträgt. Der Rest der Rahmenhandlung besteht aus verschiedenen, recht öden Versuchen Dagoberts, aus dem Krankenhaus zu entkommen, aber von den Ärzten und Pflegern immer wieder mit Beruhigungspillen ins Reich der Träume befördert wird. Darin spielen sich dann die Geschichten 2 bis 5 ab, was ganz gut passt, weil es in deren besonders wirren Geschehnissen viel um die Ängste Dagoberts vor Verlust seines Geldes geht. Interessant ist jedenfalls der Einblick in die wenig verfeinerten Methoden des Entenhausener Gesundheitswesens. Ein Arzt: „Ich muß schon sagen, der Mann hat eine Roßnatur! Dem muß man glatt die dreifache Dosis verpassen, damit er aufgibt!“ (S. 188) Hobrowili (Diskussion) 15:34, 5. Mai 2025 (CEST)

Operation Galeone

„Was angeln Sie denn hier?“ – „Seelachs! Für meine Tiefkühlkost-Kompanie! Und Sie?“ – „Algen für meine Kosmetikfabrik!“ (Onkel Dagobert und Klaas Klever erzählen sich einen vom Seepferdchen)

![]() Tick, Trick und Track erstehen von einem fliegenden Händler ein schmuckes Schiffsmodell. Zusammen mit Donald und Daisy überreichen sie es Onkel Dagobert als Geburtstagsgeschenk. Doch lange ist dem Jubilar nicht nach Geburtstagsgemütlichkeit, als die Galeone ein „Innenleben“ offenbart und eine Schriftrolle die Spur zu einem Goldschatz legt, der in dem Wrack der vor den „Inseln zwischen dem Winde“ in der Karibik gesunkenen „Belladonna“ verborgen sein soll. Auf der Hauptinsel Leeland angekommen, mietet Dagobert, in Begleitung des Neffen und der Großneffen, einen ollen Kutter für die Schatzsuche. Doch was macht bloß die Nervensäge Klaas Klever am gleichen Ort?... Die Kinder bringen von einem ausgiebigen Tauchgang nicht nur die Neuigkeit mit, dass in Klevers Kapitänszimmer die gleiche Modell-Galeone steht, die wir schon kennen, sondern auch, dass die Panzerknacker ebenfalls auf Leeland von der Partie sind – alle sind offenbar ebenfalls hinter dem Wrack her! Als Dagobert mit seinem unbestechlichen Riecher nach Gold tatsächlich die „Belladonna“ findet und dabei ist, die Schatztruhe zu heben, kommt ihm Klever mit seinen Helfern in die Quere. Doch sogleich erscheinen auch die Panzerknacker auf der Szene, um abzusahnen: Sie waren es, die beiden Milliardären die Galeonen mit den Schriftrollen zugespielt hatten, um sich, nachdem einer der beiden gewiss den Schatz geborgen haben würde, ins gemachte Nest zu setzen. Tick, Trick und Track eilen, wie Cowboys auf Delfinen reitend, den Altvorderen zu Hilfe. Die Panzerknacker erleiden Schiffbruch und werden wie immer eingebuchtet. Leider waren auch die Truhen gesprengt worden und die Golddublonen auf den Boden des Meeres herabgesunken. Mühsam für Dagobert, Klever, vor allem aber Donald und Klevers Adepten, die Münzen nun einzeln aus dem Meer zu klauben…

Tick, Trick und Track erstehen von einem fliegenden Händler ein schmuckes Schiffsmodell. Zusammen mit Donald und Daisy überreichen sie es Onkel Dagobert als Geburtstagsgeschenk. Doch lange ist dem Jubilar nicht nach Geburtstagsgemütlichkeit, als die Galeone ein „Innenleben“ offenbart und eine Schriftrolle die Spur zu einem Goldschatz legt, der in dem Wrack der vor den „Inseln zwischen dem Winde“ in der Karibik gesunkenen „Belladonna“ verborgen sein soll. Auf der Hauptinsel Leeland angekommen, mietet Dagobert, in Begleitung des Neffen und der Großneffen, einen ollen Kutter für die Schatzsuche. Doch was macht bloß die Nervensäge Klaas Klever am gleichen Ort?... Die Kinder bringen von einem ausgiebigen Tauchgang nicht nur die Neuigkeit mit, dass in Klevers Kapitänszimmer die gleiche Modell-Galeone steht, die wir schon kennen, sondern auch, dass die Panzerknacker ebenfalls auf Leeland von der Partie sind – alle sind offenbar ebenfalls hinter dem Wrack her! Als Dagobert mit seinem unbestechlichen Riecher nach Gold tatsächlich die „Belladonna“ findet und dabei ist, die Schatztruhe zu heben, kommt ihm Klever mit seinen Helfern in die Quere. Doch sogleich erscheinen auch die Panzerknacker auf der Szene, um abzusahnen: Sie waren es, die beiden Milliardären die Galeonen mit den Schriftrollen zugespielt hatten, um sich, nachdem einer der beiden gewiss den Schatz geborgen haben würde, ins gemachte Nest zu setzen. Tick, Trick und Track eilen, wie Cowboys auf Delfinen reitend, den Altvorderen zu Hilfe. Die Panzerknacker erleiden Schiffbruch und werden wie immer eingebuchtet. Leider waren auch die Truhen gesprengt worden und die Golddublonen auf den Boden des Meeres herabgesunken. Mühsam für Dagobert, Klever, vor allem aber Donald und Klevers Adepten, die Münzen nun einzeln aus dem Meer zu klauben…

Es gab eine Zeit, da schalteten die I-Classici-Verantwortlichen dem Rest-Band gerne mal eine von Giorgio Cavazzano gezeichnete Geschichte vor, da konnte man schon im Jahre 1978, als die italienische Vorlage für dieses LTB erschien, wenig falsch machen. Wie schon für die gelungene Handelsschnurre „Ausgerechnet Bananen“ (LTB 45) hatte Cavazzano 1973 für diese bewegte Schatzsuche mit Osvaldo Pavese zusammengearbeitet. Dessen Story funktioniert gut, auch wenn sie nicht überwältigend originell ist. Immerhin kann gefallen, wie die Panzerknacker die Handlung initiieren und zunächst als Strippenzieher aus dem Hintergrund begleiten, ohne dass zu viel ausgeplaudert würde. Kurz habe ich beim Wiederlesen tatsächlich gedacht, es gebe da vielleicht noch eine vierte Partei, die alle drei Kontrahenten, also Dagobert, Klever und die Panzerknacker, gegeneinander ausspielen würde. Wie immer bei Cavazzano finde ich den liebevollen Umgang mit der Physiognomie und den Charakteren der Panzerknacker lobenswert. Regelrecht begeistern können aber seine Unterwasserszenen, die eine unfassbar weiche, fließende Schönheit auszeichnet, und zwar – jede auf seine Art – sowohl auf den Farb- als auch auf den Schwarz-Weiß-Seiten, und ohne der damals schon typischen Dynamik der Zeichnungen Cavazzanos zu entbehren. Über ein Jahr nach der ersten Marbella-Geschichte „Unterwasserjagd“ (LTB 51), für die sich Cavazzano erstmals in derart nasse Gefilde begeben hatte, beweist er nicht nur weiterhin eine Menge Freude an diesem Setting, sondern verfügt auch über ein verfeinertes Instrumentarium, dem Element Wasser zeichnerisch Herr zu werden. Cavazzano empfand die vorliegende Geschichte übrigens selbst als einen Wendepunkt in seinem Werdegang als Zeichner. In einem Interview führte er aus: "Eines Morgens bemerkte ich eine Veränderung in meinem Stil. Ich zeichnete eine Seite mit den Ducks, die auf den Grund eines Meeres tauchten und schwarze Neoprenanzüge anhatten, und plötzlich fühlte ich, dass ich etwas sehr Wichtiges entdeckt hatte. Ich sah, dass ich sie in einer Weise bewegen konnte, die anders war als sonst. Sogar jetzt werde ich noch emotional, wenn ich darüber spreche, denn damals begann alles. Von dem Moment an begann ich, die Figuren zu verändern und sie auf eine persönliche Weise zu betrachten.“ Hobrowili (Diskussion) 15:34, 5. Mai 2025 (CEST)

Onkel Dagobert und der Geldwahngegner

„Ich werde mich jetzt ihrem Gesichtskreis entziehen! Leben Sie wohl und beherzigen Sie die Lektion!“ (Paul Pfeifdrauf aka Geldwahngegner)

![]() Der Erfinder Paul Pfeifdrauf, mit dem Dagobert soeben noch über den Verkauf von Patenten verhandelt hat, wird unversehens zum halbirren „Geldwahngegner“, der Dagobert von seiner Gier nach Gold erlösen will: „Heute weiß ich es: Geld bringt nichts als Ärger!“ (S. 82) Zunächst will er es verbrennen, dann zu Falschgeld umwandeln. Dagobert ersinnt mancherlei Gegenmaßnahmen, etwa indem er sich selbst in ein „Talermonster“ verwandelt, doch scheint er am Ende den Kürzeren zu ziehen. Doch die Drohung mit dem Falschgeld erweist sich als leer, Pfeifdrauf zieht sich ebenso urplötzlich aus seinem Projekt zurück, wie er es begonnen hat: „Tut mir leid, wenn ich zu streng mit Ihnen war!“ (S. 112)…

Der Erfinder Paul Pfeifdrauf, mit dem Dagobert soeben noch über den Verkauf von Patenten verhandelt hat, wird unversehens zum halbirren „Geldwahngegner“, der Dagobert von seiner Gier nach Gold erlösen will: „Heute weiß ich es: Geld bringt nichts als Ärger!“ (S. 82) Zunächst will er es verbrennen, dann zu Falschgeld umwandeln. Dagobert ersinnt mancherlei Gegenmaßnahmen, etwa indem er sich selbst in ein „Talermonster“ verwandelt, doch scheint er am Ende den Kürzeren zu ziehen. Doch die Drohung mit dem Falschgeld erweist sich als leer, Pfeifdrauf zieht sich ebenso urplötzlich aus seinem Projekt zurück, wie er es begonnen hat: „Tut mir leid, wenn ich zu streng mit Ihnen war!“ (S. 112)…

Ich schwöre: Über die Autorschaft der Geschichten 2, 3, 4 und 5 wusste ich noch gar nichts, als ich sie wiederlas und dachte: Die lesen sich alle wie von Jerry Siegel geschrieben… Eigentlich unwahrscheinlich, war mir der amerikanische Superman-Erfinder als Szenarist von eher wenigen Geschichten aus Entenhausen begegnet, in denen, bei starker Sci-Fi-Lastigkeit, häufig einfach sensationell übertrieben wird, in Tempo, Energien, Kräften und technischem Budenzauber – alles etwas „too much“. Doch tatsächlich: Wir haben es in „Onkel Dagoberts Traumreisen“ mit einem eminenten Siegel-Überhang zu tun! Diese Geschichte hier, 1973 von Guido Scala gezeichnet, gehört sicher zu Siegels schwächeren Geschichten. Beim Erlebnis, wie Dagobert am Anfang seine Neffen abspeiste, als diese ihm ein Geburtstagsständchen bringen wollen, habe es bei ihm „geklickt“, rechtfertigt Pfeifdrauf am Ende per Videoübertragung sein extremes (aber letztlich inkonsequentes) Handeln. Herzchen bilden sich über Dagoberts Kopf, weil er begreift, dass Donald und die Kinder tatsächlich die einzigen waren, die ihm zur Seite standen, als alle dachten, sein Vermögen werde schon morgen nichts mehr wert sein. Siegel und Scala trauen diesem Empathie-Schwall dann aber nicht über den Weg, lassen sie doch Dagobert abwiegeln: „Und jetzt packt jeder einen Besen und sieht zu, daß es hier wieder manierlich aussieht!“ (S. 112). Nach meinem Geschmack hätte die Ducksche Familienbande auch anders zelebriert werden können denn als Putzkolonne. Hobrowili (Diskussion) 15:34, 5. Mai 2025 (CEST)

Donald als Spion

„Zu schade! Dieser intelligente Kopf scheint den Verstand verloren zu haben!“ (Nicht nur Onkel Dagobert merkt, dass Daniel Düsentrieb sich wirklich merkwürdig verhält)

![]() Onkel Dagobert setzt Donald darauf an, Daniel Düsentrieb zu beschatten, denn er will das Geheimnis ergründen, warum der schon überall auf ihn wartet, wo er hinkommt. Doch nicht nur scheint er über alle Schritte und Gedanken Dagoberts Bescheid zu wissen: Bald beginnt Düsentrieb auch, dessen Geld und Besitztümern zu schaden, ehe er in einer weiteren Aktion all diese Untaten wieder rückgängig macht. Noch mysteriöser: Jetzt beginnt auch noch ein super-intelligenter Panzerknacker namens Genius, es Düsentrieb nachzumachen. Doch enttäuscht müssen die Panzerknacker feststellen, dass ihre Pläne alle aus verschiedenen Gründen scheitern. Die Erklärung liefert am Ende Düsentrieb: Er habe durch eine Gedankenlesepille Genius‘ Pläne schon im Vorfeld genau gekannt: „Dann ging alles Schlag auf Schlag! Ich beging genau die Untaten, die der Panzerknacker-Genius für Sie geplant hatte. So war ich gewappnet.“ (S. 144)…

Onkel Dagobert setzt Donald darauf an, Daniel Düsentrieb zu beschatten, denn er will das Geheimnis ergründen, warum der schon überall auf ihn wartet, wo er hinkommt. Doch nicht nur scheint er über alle Schritte und Gedanken Dagoberts Bescheid zu wissen: Bald beginnt Düsentrieb auch, dessen Geld und Besitztümern zu schaden, ehe er in einer weiteren Aktion all diese Untaten wieder rückgängig macht. Noch mysteriöser: Jetzt beginnt auch noch ein super-intelligenter Panzerknacker namens Genius, es Düsentrieb nachzumachen. Doch enttäuscht müssen die Panzerknacker feststellen, dass ihre Pläne alle aus verschiedenen Gründen scheitern. Die Erklärung liefert am Ende Düsentrieb: Er habe durch eine Gedankenlesepille Genius‘ Pläne schon im Vorfeld genau gekannt: „Dann ging alles Schlag auf Schlag! Ich beging genau die Untaten, die der Panzerknacker-Genius für Sie geplant hatte. So war ich gewappnet.“ (S. 144)…

Im schlechtesten Fall endet ein Siegel-Skript eben genau so: Dann passt gar nichts mehr zusammen. Die Erklärung Düsentriebs, warum er mit schwarzer Maske und gefährlichem Gerät geplante Raubzüge schon mal antestet, will in keiner möglichen Welt einleuchten. Und so beeindruckend ist das Brimborium, das Siegel um die verschiedenen Gadgets zündet, nun auch wieder nicht, dass es darüber hinwegtäuschen könnte, auf welch tönernen Füßen der Plot gebaut ist. Die Haupthandlung muss schon für die Italiener zu konfus gewesen sei, als dass sie einen plausiblen Titel abgeworfen hätte. So ist es zu diesem halbgaren „Donald als Spion“ (ital. „Paperino spia“) gekommen, was eine im Grunde bedeutungslose Nebenhandlung zum Hoffnungsträger aufbläht. Nur Scarpas gute Zeichnungen können noch Schlimmeres verhindern. Hobrowili (Diskussion) 15:34, 5. Mai 2025 (CEST)

Onkel Dagoberts Streifzug durch die Jahrhunderte

„Nur keine Aufregung! Ich vermute, daß wir uns jetzt etwa im Jahre 200000 befinden!“ (Daniel Düsentrieb mit einer Mitteilung, die zartere Gemüter durchaus aufregen kann)

![]() In seinem Privatmuseum erweckt Dagobert durch einen Zauberspruch den Pharao Tut-Ench-Warum zu neuem Leben. Per Zeitmaschine, von Düsentrieb konstruiert, wird der Pharao wieder im alten Ägypten abgeliefert, doch als der sich gegen seine Gäste aus der Zukunft wendet, bleibt Düsentrieb, Dagobert und Donald nur die Flucht in die Zeit. Nach kurzer Stippvisite im Kalifornien des Goldrauschs gelangen die Zeitreisenden in eine Zukunft, in der jedermann reich zu sein scheint. Dagobert wird dort zum „Supermagnaten“ für einen Tag erwählt, doch als der vorbei ist, soll er „abgeschafft“, also getötet werden. Also wieder zurück in die Zeitkiste und in eine unvorstellbar ferne Zukunft, in der eine „TV-Rückblende“ Auskunft gibt über das Schicksal des Menschengeschlechts, das sich durch seine Gier letztlich selbst ausgerottet hatte. Düsentrieb, Dagobert und Donald gelangen gerade rechtzeitig, im letzten Moment, bevor der Mond auf die Erde stürzt, noch einen Hebel der Zeitmaschine reparierend, zurück in die Gegenwart. Dagobert ist vorerst von seinem akuten Goldrausch geheilt…

In seinem Privatmuseum erweckt Dagobert durch einen Zauberspruch den Pharao Tut-Ench-Warum zu neuem Leben. Per Zeitmaschine, von Düsentrieb konstruiert, wird der Pharao wieder im alten Ägypten abgeliefert, doch als der sich gegen seine Gäste aus der Zukunft wendet, bleibt Düsentrieb, Dagobert und Donald nur die Flucht in die Zeit. Nach kurzer Stippvisite im Kalifornien des Goldrauschs gelangen die Zeitreisenden in eine Zukunft, in der jedermann reich zu sein scheint. Dagobert wird dort zum „Supermagnaten“ für einen Tag erwählt, doch als der vorbei ist, soll er „abgeschafft“, also getötet werden. Also wieder zurück in die Zeitkiste und in eine unvorstellbar ferne Zukunft, in der eine „TV-Rückblende“ Auskunft gibt über das Schicksal des Menschengeschlechts, das sich durch seine Gier letztlich selbst ausgerottet hatte. Düsentrieb, Dagobert und Donald gelangen gerade rechtzeitig, im letzten Moment, bevor der Mond auf die Erde stürzt, noch einen Hebel der Zeitmaschine reparierend, zurück in die Gegenwart. Dagobert ist vorerst von seinem akuten Goldrausch geheilt…

In der besten Siegel-Geschichte in diesem Band, wiederum mit Scarpa realisiert, passt weiß Gott auch nicht alles. Die „Vergrößerungspille“ Düsentriebs (S. 164/65): Na ja, befriedigt einen Schaueffekt, passt aber irgendwie gar nicht so recht in das Portfolio dieses Erfinders. Das Goldrausch-Motiv wird ziemlich hinterrücks in die Handlung hineingemogelt, ist Dagobert am Anfang doch in ganz anderer Stimmung, nämlich sich seinem „Hobby“, dem Museum, zu widmen, einer ja nun gar nicht gewinnorientierten Tätigkeit. Dennoch passt die Warnung vor der Gier des Menschen in der fernen Zukunft natürlich immer, wenn Dagobert von der Partie ist. Hier wird ordentlich, aber zum Glück nicht peinlich auf die Moralintube gedrückt. Siegels Sensationsextremismus kommt sowieso vor allem in den Szenen in der allerfernsten Zukunft zur Geltung – und hier tut er auch seine Wirkung! Sowohl die Diamant-Paläste auf der erkalteten Erde als auch die Annäherung und der Einschlag des Mondes sind superb in Szene gesetzt. Ein echter Kracher – und durchaus beängstigend, was es umso nachvollziehbarer macht, dass er im Zusammenhang mit der Rahmengeschichte des LTB als Alptraum durchgeht. Hobrowili (Diskussion) 15:34, 5. Mai 2025 (CEST)

Das verschwundene Entenhausen

„Entenhausen? Nie gehört, das Wort!“ (ein alter Westerner aus Geisthausen hat die Ruhe weg)

![]() Dagobert, mitten im Burn-Out, dreht völlig frei und randaliert gegen enge Mitarbeiter, Polizisten und seinen Neffen Donald. Da hilft nur eine radikale Luftveränderung! Doch an den ersten Urlaubsorten geht es dem Multimilliardär, begleitet von Donald und den Kindern, auch nicht besser: Streiks, Bürgerkrieg und Erdbeben verhageln die Laune, ehe am Strand einer fernen „Antollen“insel endlich Ruhe einkehrt – zu viel Ruhe, findet Dagobert, und will in die Heimat zurückkehren. Doch Entenhausen befindet sich nicht mehr an dem Ort, wo es sein sollte. Dahinter steckt Gundel Gaukeley, die es mit dem Westerndorf Geisthausen vertauscht hat. Alle anderen Bewohner Entenhausens sind in der Bewegung zum Zeitpunkt des Tauschs eingefroren, damit Gundel mit Muße den Geldspeicher knacken kann. Doch am Ende wendet sich ein von Gundel herbeigezauberter „Supergeier“ unter dem Einfluss von Dagoberts Glückstaler gegen seine Erfinderin. Mit Gundels Zauber geht auch der Spuk vom „verschwundenen Entenhausen“ zu Ende…

Dagobert, mitten im Burn-Out, dreht völlig frei und randaliert gegen enge Mitarbeiter, Polizisten und seinen Neffen Donald. Da hilft nur eine radikale Luftveränderung! Doch an den ersten Urlaubsorten geht es dem Multimilliardär, begleitet von Donald und den Kindern, auch nicht besser: Streiks, Bürgerkrieg und Erdbeben verhageln die Laune, ehe am Strand einer fernen „Antollen“insel endlich Ruhe einkehrt – zu viel Ruhe, findet Dagobert, und will in die Heimat zurückkehren. Doch Entenhausen befindet sich nicht mehr an dem Ort, wo es sein sollte. Dahinter steckt Gundel Gaukeley, die es mit dem Westerndorf Geisthausen vertauscht hat. Alle anderen Bewohner Entenhausens sind in der Bewegung zum Zeitpunkt des Tauschs eingefroren, damit Gundel mit Muße den Geldspeicher knacken kann. Doch am Ende wendet sich ein von Gundel herbeigezauberter „Supergeier“ unter dem Einfluss von Dagoberts Glückstaler gegen seine Erfinderin. Mit Gundels Zauber geht auch der Spuk vom „verschwundenen Entenhausen“ zu Ende…

Die Geschichte teilt sich nach meinem Geschmack zu deutlich in zwei unverbundene Hälften. Dagoberts gescheiterte Urlaube tun zur Haupthandlung gar nichts zur Sache, schinden nur etwas Raum und Zeit. Ironischerweise sind aber gerade diese Szenen zusammen mit jenen von Dagoberts Ausflippen ganz zu Beginn diejenigen, die am meisten Spaß machen, und zwar nicht mal zu knapp. Guido Scala hat hier recht pointiert und witzig, wenn auch nicht sonderlich abwechslungsreich gezeichnet. Die ganze Entenhausen-Geisthausen-Vertauschung zeigt Gundel Gaukeley sicherlich auf dem Zenit ihrer Hexenkünste – für meinen Geschmack geht Siegel mit der Figur hier etwas zu freihändig um; sogar den Supergeier zaubert sie aus dem bloßen Nichts herbei. Gänzlich ratlos hat mich der Umstand zurückgelassen, dass Gundel unbedingt einen Geldspeicher öffnen will, in dem der Glückstaler ja sowieso nicht zu finden ist, denn den hat ja Dagobert griffbereit bei sich. Merkwürdigerweise wird die Widersprüchlichkeit dieser Anlage in keinster Weise thematisiert. So sollte im Ganzen über die ziemlich misslungene zweite Story-Hälfte (Ausnahme: der noch nicht fallen wollende Blumentopf auf S. 213) nach meinem Dafürhalten der Mantel des Schweigens gedeckt werden. Hobrowili (Diskussion) 15:34, 5. Mai 2025 (CEST)

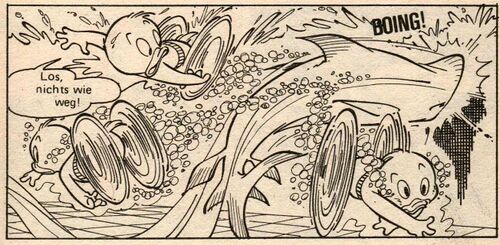

Donald und der Geigenunterricht

„Verflixt! Jetzt spielen sie auch noch die Musterknaben!“(Donald legt bei der Beurteilung seiner Neffen plötzlich neue Maßstäbe an)

![]() Donald ist außer sich, dass seine Neffen die teuer bezahlte Geigenstunde schwänzen. Feierlich schwören sie Besserung – im Gegenzug verspricht Donald, nicht mehr so leicht die Nerven zu verlieren. Es kommt, wie es kommen muss: Die Neffen piesacken ihren Onkel umso doller, während es Donald in verschiedenen Verkleidungen gelingt, den Weg der Neffen zum Geigenunterricht zu sabotieren. Als diese die falschen Bärte, Hüte, Kleider und Perücken im Schuppen entdecken, schmieden sie sinistre Pläne. Beim Kegeln und im Schwimmbad machen sie mit einem Blatt Papier ein „Ratsch“-Geräusch, woraufhin Donald denkt, ihm wäre ein Kleidungsstück gerissen, und deshalb in beiden Sportarten jämmerlich versagt und bei Daisy unten durch ist. Auf einem Empfang der Prinzessin Theodora will Donald alles wieder gut machen, doch diesmal reißt der Frack tatsächlich. Tick, Trick und Track bekommen nun ordentlich Donalds Rute zu spüren…

Donald ist außer sich, dass seine Neffen die teuer bezahlte Geigenstunde schwänzen. Feierlich schwören sie Besserung – im Gegenzug verspricht Donald, nicht mehr so leicht die Nerven zu verlieren. Es kommt, wie es kommen muss: Die Neffen piesacken ihren Onkel umso doller, während es Donald in verschiedenen Verkleidungen gelingt, den Weg der Neffen zum Geigenunterricht zu sabotieren. Als diese die falschen Bärte, Hüte, Kleider und Perücken im Schuppen entdecken, schmieden sie sinistre Pläne. Beim Kegeln und im Schwimmbad machen sie mit einem Blatt Papier ein „Ratsch“-Geräusch, woraufhin Donald denkt, ihm wäre ein Kleidungsstück gerissen, und deshalb in beiden Sportarten jämmerlich versagt und bei Daisy unten durch ist. Auf einem Empfang der Prinzessin Theodora will Donald alles wieder gut machen, doch diesmal reißt der Frack tatsächlich. Tick, Trick und Track bekommen nun ordentlich Donalds Rute zu spüren…

Die Barossos und Massimo de Vita greifen tief in die Kiste der etablierten Motive zwischen Donald und seinen Neffen. Schon in ihrem ersten Auftritt im Cartoon Kurzbesuch bei Onkel Donald („Donald’s Nephews“) von 1938 schien der Lebensinhalt der Bengel darin zu bestehen, ihren Onkel zur Weißglut zu bringen. Carl Barks entwickelte – in WDC 64 (1946, „Gute Vorsätze“) und dem partiellen Remake WDC 173 (1955, ebenfalls „Gute Vorsätze) –das Motiv weiter in Richtung eines regelrechten formellen Beschlusses Donalds, nicht mehr so leicht wütend zu werden, was natürlich einem Aufruf an die Neffen zur Sabotage gleichkommt. Barosso/De Vita machen nun also mit diesem Geigenunterricht auf, lassen diese Idee auf halber Strecke aber links liegen. Sie macht ja auch Donalds Motivation, die Neffen daran zu hindern, an jenen Musikstunden teilzunehmen, die er selbst zahlt (und über deren Schwänzen er sich zuvor furchtbar aufgeregt hat), nur umso unklarer. Dennoch: So schlecht passt nach den ganzen Aufregungen dieses LTB die heimelige Gagstory auch wieder nicht. Hobrowili (Diskussion) 15:34, 5. Mai 2025 (CEST)

Fazit

Es ist dies das einzige LTB, das von dem Autor Jerry Siegel geprägt wurde, wobei man sagen muss, dass es nicht gerade seine besten Geschichten und der „Geldwahngegner“ und „Donald als Spion“ auch noch recht ähnlich sind. Logische Inkonsistenzen in der Handlung gehören bei diesem Autor oft mit dazu, und doch kommen Leser, die diese fantastischen Stoffe mögen, für die der Name Siegel steht, durchaus auf ihre Kosten. Allerdings wären dann, auch gemäß der Rahmenhandlung, „Alptraumreisen“ eigentlich der bessere Titel gewesen. Anspieltipp bleibt trotz der breiten Auswahl an Siegel-Stories die eröffnende „Operation Galeone“ mit einem meisterhaft zeichnenden Cavazzano. Hobrowili (Diskussion) 15:34, 5. Mai 2025 (CEST)