LTB 85: Rezension

In diesem Artikel wird das LTB 85 rezensiert. Welche Geschichten erfreuen das Fan-Herz und welche sollte man dem Gemütszustand halber lieber weglassen? Das erfährst du hier! Einen neutralen enzyklopädischen Artikel findest du unter LTB 85.

Jeder kann hier seine persönliche Meinung zu den in LTB 85 erschienenen Geschichten verfassen. Eine Unterschrift unter jedem Kommentar ist erwünscht (einzufügen mit ~~~~). Die Geschichten können mit Highlight ![]() , Gut

, Gut ![]() , Mittelmaß

, Mittelmaß ![]() oder Schlecht

oder Schlecht ![]() bewertet werden. Bei der Bewertung sollten Zeichnungen, Plot und Übersetzungen mit einbezogen werden. Eine genaue Anleitung zum Verfassen einer Rezension findest du hier. Viel Spaß!

bewertet werden. Bei der Bewertung sollten Zeichnungen, Plot und Übersetzungen mit einbezogen werden. Eine genaue Anleitung zum Verfassen einer Rezension findest du hier. Viel Spaß!

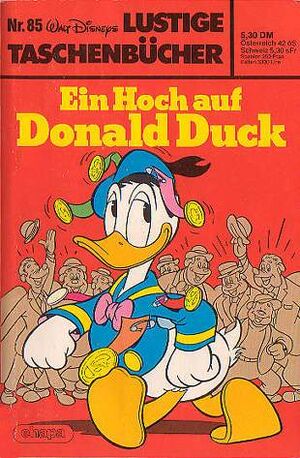

Cover[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Kräftigen Schrittes stolziert ein mit Orden behängter Donald vor einer ein Spalier bildenden Menschenmenge einher…

Kräftigen Schrittes stolziert ein mit Orden behängter Donald vor einer ein Spalier bildenden Menschenmenge einher…

Der Kontrast zwischen unserer posierenden Hauptfigur mit den fünf glänzenden, irgendwo an Mütze und Matrosenjacke festgemachten Goldmedaillen und dem sich ziemlich unterordnenden, bräunlich-gedecken Jubelchor der Entenhausener Bürger im Hintergrund lässt trotz des einfachen Motivs doch ein gelungenes Cover entstehen. Auch der rote Hintergrund mit dem gelben Schriftzug verleiht dem Band ein klassisches Gewand. Hobrowili (Diskussion) 10:43, 27. Aug. 2025 (CEST)

Das Zyklopenauge[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Klaas Klever und Dagobert Duck befinden sich im Konkurrenzkampf um den größten Rubin der Welt. Während Klever bereits das „Rote Feuer“ besitzt, entdeckt Dagobert das „Zyklopenauge“, begleitet von Donald und den Kindern, in der Ruinenstadt von Zor. Doch bald merken die Ducks, dass an der alten Legende, der Rubin bringe dem, der ihn besitzt, Unglück, wohl etwas dran ist. Erst als sie der Statue von Zyko-Zyko, von der der Stein einst geraubt wurde, das zurückbringen, was ihr zusteht, läuft wieder alles am Schnürchen für den Geschäftsmann…

Klaas Klever und Dagobert Duck befinden sich im Konkurrenzkampf um den größten Rubin der Welt. Während Klever bereits das „Rote Feuer“ besitzt, entdeckt Dagobert das „Zyklopenauge“, begleitet von Donald und den Kindern, in der Ruinenstadt von Zor. Doch bald merken die Ducks, dass an der alten Legende, der Rubin bringe dem, der ihn besitzt, Unglück, wohl etwas dran ist. Erst als sie der Statue von Zyko-Zyko, von der der Stein einst geraubt wurde, das zurückbringen, was ihr zusteht, läuft wieder alles am Schnürchen für den Geschäftsmann…

Ich musste schmunzeln angesichts des großen Bestecks, das in dieser amerikanischen S-Code-Geschichte, die ja sonst eher für ihre Gemütlich- und Harmlosigkeit bekannt sind, aufgefahren wird: Tony Strobl adaptierte hier nach einem Skript von George Waiss in einem Spätwerk von 1981 eher den italienischen Stil: Aufregende Schatzsuchen, der Konkurrenzkampf Dagobert-Klever, exotische Völkerschaften, ein Unglücksrubin, unter dessen unheilvollem Einfluss sich Erdspalten auftun… Man hat seinen Spaß und einen ganz angenehmen Start in diesen guten Band. Hobrowili (Diskussion) 10:43, 27. Aug. 2025 (CEST)

Die preiswerte Haushälterin[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Donald sucht eine Haushälterin – oder doch eher eine Ehepartnerin?... Nur nur aus drei Panels bestehender Ausflug aus dem Hause Karp/Taliaferro in die amerikanischen Geschlechterklischees, die sich schon im Jahr 1968 verbraucht angefühlt haben müssen. Hobrowili (Diskussion) 10:43, 27. Aug. 2025 (CEST)

Donald sucht eine Haushälterin – oder doch eher eine Ehepartnerin?... Nur nur aus drei Panels bestehender Ausflug aus dem Hause Karp/Taliaferro in die amerikanischen Geschlechterklischees, die sich schon im Jahr 1968 verbraucht angefühlt haben müssen. Hobrowili (Diskussion) 10:43, 27. Aug. 2025 (CEST)

Der Zauberwald[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Eben noch hatte der Oberfähnleinführer gewarnt, den Zauberwald zu betreten, über den die Hexe Abrakadabra gebietet, da folgen Tick, Trick und Track Daisys ausgebüxter Katze Mimmi eben dorthin. Und werden von der bösen Hexe sogleich eingesperrt wie weiland Hänsel und Gretel. Ihrem Befehlshaber mit anderen Fieselschweiflingen sowie Donald ergeht es nicht besser. Erst Onkel Dagobert schafft es, die Hexe bei ihren materiellen Gelüsten zu packen und schließlich den ganzen Zauberwald auszuweiden…

Eben noch hatte der Oberfähnleinführer gewarnt, den Zauberwald zu betreten, über den die Hexe Abrakadabra gebietet, da folgen Tick, Trick und Track Daisys ausgebüxter Katze Mimmi eben dorthin. Und werden von der bösen Hexe sogleich eingesperrt wie weiland Hänsel und Gretel. Ihrem Befehlshaber mit anderen Fieselschweiflingen sowie Donald ergeht es nicht besser. Erst Onkel Dagobert schafft es, die Hexe bei ihren materiellen Gelüsten zu packen und schließlich den ganzen Zauberwald auszuweiden…

Als im letzten Panel Dagoberts Bagger anrollen, um den Zauberwald zu roden (die Kinder: „Schade um die schönen Bäume!“), musste ich unwillkürlich an den Reinhardswald in Hessen denken, den Zauberwald der Gebrüder Grimm, der (Stand 2025) einem gigantischten Windindustriegebiet weichen soll. Jerry Siegel und Massimo de Vita spielen in diesem Werk von 1973 ganz schön mit deren „deutschen“ Märchenmotiven, ohne sie überzustrapazieren, denn ein Rad bildende Krokodile, marschierende Frösche, Affen in Polizeiuniform und Straußenvögel mit Fernglas kommen darin bekanntermaßen nicht vor. Am Ende wird daraus sogar noch eine Parabel auf Max Webers „Entzauberung der Welt“, indem der Großkapitalist das angestammte Personal des dunklen Zeitalters, das den Verlockungen der Moderne nicht widerstehen kann, aus seinem Habitat vertreibt. Insgesamt ein locker-flockiges Märchenvergnügen! Hobrowili (Diskussion) 10:43, 27. Aug. 2025 (CEST)

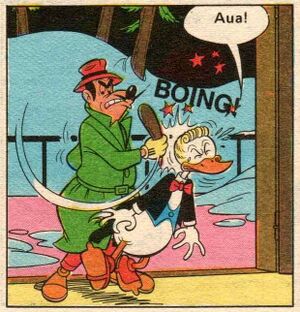

Die Kehrseite der Medaille[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Den ganzen lieben langen Tag will jemand etwas von Donald: Daisy, dass er ihre Einkäufe schleppt, Tee aufsetzt, den Wasserhahn repariert und beim Frühjahrsputz hilft, die Kinder, dass er ihre Mathe-Hausaufgaben löst, sein Hund Bolivar (der hier Bodo heißt), dass er mit ihm Gassi geht, Oma, dass er ihr Auto wieder in Gang bringt, sogar die städtische Müllabfuhr, dass er den Rasen abtransportbereit mäht… Es müsste einen Roboter geben, denkt Donald, der das alles für ihn erledigt, und gibt genau einen solchen bei Daniel Düsentrieb in Auftrag. Und schon bald steht Robby vor der Tür. Doch nach Donalds Geschmack löst der alle Aufgaben zu perfekt, sodass er sich durch den „blöden Blechhaufen“ ausgebootet sieht. Doch wer ruft da „aua“, als Donald gegen Robby handgreiflich wird? In dem Roboterkostüm steckt niemand anderes als Düsentrieb selbst, der den Auftrag Donalds nicht hatte bewältigen können. Nun wird Düsentrieb ohne Verkleidung in die Familienstruktur integriert…

Den ganzen lieben langen Tag will jemand etwas von Donald: Daisy, dass er ihre Einkäufe schleppt, Tee aufsetzt, den Wasserhahn repariert und beim Frühjahrsputz hilft, die Kinder, dass er ihre Mathe-Hausaufgaben löst, sein Hund Bolivar (der hier Bodo heißt), dass er mit ihm Gassi geht, Oma, dass er ihr Auto wieder in Gang bringt, sogar die städtische Müllabfuhr, dass er den Rasen abtransportbereit mäht… Es müsste einen Roboter geben, denkt Donald, der das alles für ihn erledigt, und gibt genau einen solchen bei Daniel Düsentrieb in Auftrag. Und schon bald steht Robby vor der Tür. Doch nach Donalds Geschmack löst der alle Aufgaben zu perfekt, sodass er sich durch den „blöden Blechhaufen“ ausgebootet sieht. Doch wer ruft da „aua“, als Donald gegen Robby handgreiflich wird? In dem Roboterkostüm steckt niemand anderes als Düsentrieb selbst, der den Auftrag Donalds nicht hatte bewältigen können. Nun wird Düsentrieb ohne Verkleidung in die Familienstruktur integriert…

… doch an Donald wird so viel delegiert, dass er kaum weniger zu tun hat als ehedem, bevor Robby-Düsentrieb in sein Leben trat. Guido Martina gelang 1965 mithilfe der ausdrucksstarken Bilder Romano Scarpas eine schön aufgegleiste und rund vollendete Moralgeschichte, die durch die ungewohnten Einblicke in die Lebenswirklichkeit des Junggesellen Düsentrieb, dessen einziger Gefährte für gewöhnlich eine stumme Glühbirne auf zwei dünnen Beinen ist, eine gewisse Doppelbödigkeit erlangt: „Mir hat’s unheimlichen Spaß gemacht, in einer richtigen Familie zu leben… wo wir zwei doch sonst so allein sind!“ (S. 86) Da darf man auch über die Unwahrscheinlichkeit hinwegsehen, dass Düsentrieb („Dem Ingenieur ist nichts zu schwör“) es nicht gelungen sein soll, innerhalb kürzester Zeit den von Donald gewünschten Allround-Roboter zusammenzuschrauben. Fluchwürdig an dieser Geschichte ist allenfalls mal wieder dieser sentenzenhafte, nichtssagende deutsche Titel. Hobrowili (Diskussion) 10:43, 27. Aug. 2025 (CEST)

Der Kampf um den 100-Taler-Schein[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Dagobert ist begeistert von der Aktion des „24-Stunden-Sparens“ – bis er erfährt, dass die Bank, die sie ausgelobt hat, ihm selbst gehört: Drei als verschwenderisch bekannten Personen – Donald Duck, Kuno Knäul und ein Panzerknacker – bekommen jeweils 100 Taler geschenkt, dürfen diese aber nur behalten und zudem einen günstigen Kredit beanspruchen, wenn sie den Einsatz innerhalb eines Tages vermehren. Nun unternimmt der Geizhals natürlich alles, damit die drei Teilnehmer scheitern und die 100 Taler zurückzahlen müssen. Kuno Knäul macht in Kunst, die Panzerknacker kaufen einen Roboter, der Dagoberts Geheimkombination für den Safe ausspionieren soll – nur Donald interessiert sich gar nicht für Geldanlage und verjubelt das Geld für ein Walkie-Talkie, mit dem er kindische Spielchen veranstaltet. Und doch ist er am Ende derjenige, der den Raubzug der Panzerknacker gegen Dagoberts Edelstein-Sammlung aufklärt – sein Onkel zeigt sich gegen seine Gewohnheit äußerst spendabel und lässt eine Amateurfunkanlage springen…

Dagobert ist begeistert von der Aktion des „24-Stunden-Sparens“ – bis er erfährt, dass die Bank, die sie ausgelobt hat, ihm selbst gehört: Drei als verschwenderisch bekannten Personen – Donald Duck, Kuno Knäul und ein Panzerknacker – bekommen jeweils 100 Taler geschenkt, dürfen diese aber nur behalten und zudem einen günstigen Kredit beanspruchen, wenn sie den Einsatz innerhalb eines Tages vermehren. Nun unternimmt der Geizhals natürlich alles, damit die drei Teilnehmer scheitern und die 100 Taler zurückzahlen müssen. Kuno Knäul macht in Kunst, die Panzerknacker kaufen einen Roboter, der Dagoberts Geheimkombination für den Safe ausspionieren soll – nur Donald interessiert sich gar nicht für Geldanlage und verjubelt das Geld für ein Walkie-Talkie, mit dem er kindische Spielchen veranstaltet. Und doch ist er am Ende derjenige, der den Raubzug der Panzerknacker gegen Dagoberts Edelstein-Sammlung aufklärt – sein Onkel zeigt sich gegen seine Gewohnheit äußerst spendabel und lässt eine Amateurfunkanlage springen…

Diese Geschichte nach Scarpas eigenem Skript ist deutlich komplexer angelegt als die vorherige, legt aber auch ein wahnsinniges Tempo ein, um dem erzählerisch gerecht zu werden – und das äußerst erfolgreich. Besonders die Szenen mit dem begeistert-verspielten Donald am Walkie-Talkie haben absolutes Klassiker-Format. Kuno Knäul als Künstler aus Berechnung ist ein belebendes Element des Plots, und sogar das andere Autoren in erzählerische Ödnis führende Motiv, dass die Panzerknacker mal wieder Dagobert um ein paar Milliönchen erleichtern wollen, wirkt hier innovativ und frisch. Ferner ist im Vergleich zur vorigen Geschichte vier Jahre später bemerkenswert, wie spritzig und progressiv Scarpas Bild-Gags im Jahr 1961 noch sind – Donalds nackte Tatsachen (S. 98) und Dagoberts Taler-Wellness (S. 103) nur mal als Beispiele. Nicht zuletzt ist es auch das Verdienst des Ehapa-Verlages, dass „Der Kampf um den 100-Taler-Schein“, eine von Scarpas besten Geschichten von kürzerem Format und im Original-I Classici der Seconda Serie 58 nicht enthalten, so passend in diesen Band integriert wurde. Hobrowili (Diskussion) 10:43, 27. Aug. 2025 (CEST)

Donald und der Wundergürtel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Als er mit den Kindern für Onkel Dagobert am Amazonas ein Ölfeld absteckt, gelangt Donald in den Besitz eines Gürtels, über dessen Fähigkeiten er sich zunächst im Unklaren ist: Er macht jeden, der ihn trägt, zu einem unfehlbaren Schützen. Von nun an ist er, nicht mehr Gustav, der unangefochtene King in allen Bogenschieß-Arenen von Entenhausen und Umgebung. Auch Dagobert ist jetzt auf den Gürtel scharf und ihm gelingt es, ihn im Tausch gegen Donalds Schulden zu erwerben. Gustav wiederum erhält einen schicken Wagen als Preis für den „ewigen Zweiten“ der Saison. Donald ist mal wieder der Gelackmeierte…

Als er mit den Kindern für Onkel Dagobert am Amazonas ein Ölfeld absteckt, gelangt Donald in den Besitz eines Gürtels, über dessen Fähigkeiten er sich zunächst im Unklaren ist: Er macht jeden, der ihn trägt, zu einem unfehlbaren Schützen. Von nun an ist er, nicht mehr Gustav, der unangefochtene King in allen Bogenschieß-Arenen von Entenhausen und Umgebung. Auch Dagobert ist jetzt auf den Gürtel scharf und ihm gelingt es, ihn im Tausch gegen Donalds Schulden zu erwerben. Gustav wiederum erhält einen schicken Wagen als Preis für den „ewigen Zweiten“ der Saison. Donald ist mal wieder der Gelackmeierte…

Kurzzeitig, in der Mitte der 1971 erstveröffentlichten Geschichte von Rodolfo Cimino und Giorgio Cavazzano, gibt es ein paar ganz schöne Sprüche, die „Donald und der Wundergürtel“ aus der Massenware der LTB-Stories herauszuhelfen scheinen: „Sollte ich das sein, was die Jugend von heute so respektlos als ‚Flasche‘ bezeichnet?“ (Dagobert, S. 140) Auch einige karikierende Zeichnungen Cavazzanos (v.a der Mitglieder der Bogenschieß-Vereine) sind lobenswert. Alles in allem überwiegt jedoch v.a. im Storytelling das Stückwerk. Der Gürtel taucht ohne jede Ursprungslegende aus dem Nichts auf und geht mit seinem neuen Träger Dagobert auch ins Nichts. Die Belohnung Gustavs am Ende ist unplausibel. Und die durchgehende Verquickung mit dem Gläubiger-Schuldner-Verhältnis zwischen Dagobert und Donald nimmt dem an sich ausbaufähigen Motiv des Wundergürtel einiges an Überzeugungskraft. Da wäre mehr drin gewesen. Hobrowili (Diskussion) 10:43, 27. Aug. 2025 (CEST)

Der Schlaumeier[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Donald in Auseinandersetzung mit einem Barbesucher und einem Schutzpolizisten… Karp/Taliaferros Zweiseiter-Oldie von 1945 ist von überschaubarem Potenzial, adaptiert aber, indem er auf Text-weitgehend verzichtet, ganz gut die Tradition des Stummfilm-Slapsticks. Hobrowili (Diskussion) 10:43, 27. Aug. 2025 (CEST)

Donald in Auseinandersetzung mit einem Barbesucher und einem Schutzpolizisten… Karp/Taliaferros Zweiseiter-Oldie von 1945 ist von überschaubarem Potenzial, adaptiert aber, indem er auf Text-weitgehend verzichtet, ganz gut die Tradition des Stummfilm-Slapsticks. Hobrowili (Diskussion) 10:43, 27. Aug. 2025 (CEST)

Gustav und das falsche Horoskop[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Laut Horoskop soll Gustav Gans mit einem Verwandten in Urlaub fahren – so fragt er Donald, ob er das Hotelzimmer im noblen Skiort St. Loritz mit ihm teilen will. Die Korrektur des Horoskops, die das Gegenteil besagt, liest Gustav nicht mehr. Und so ist der Glückspilz ganz ungewohnt vom Pech verfolgt – während sich Donald bombig amüsiert. Schließlich geraten die Vettern auch noch ins Fadenkreuz einer Räuberbande, die in Gustav einen Millionär wittern und kidnappen wollen. Weil er die Gangster überwältigt, wird Gustav von den Hotelgästen gefeiert – die alte Ordnung der Dinge ist im Großen und Ganzen wiederhergestellt…

Laut Horoskop soll Gustav Gans mit einem Verwandten in Urlaub fahren – so fragt er Donald, ob er das Hotelzimmer im noblen Skiort St. Loritz mit ihm teilen will. Die Korrektur des Horoskops, die das Gegenteil besagt, liest Gustav nicht mehr. Und so ist der Glückspilz ganz ungewohnt vom Pech verfolgt – während sich Donald bombig amüsiert. Schließlich geraten die Vettern auch noch ins Fadenkreuz einer Räuberbande, die in Gustav einen Millionär wittern und kidnappen wollen. Weil er die Gangster überwältigt, wird Gustav von den Hotelgästen gefeiert – die alte Ordnung der Dinge ist im Großen und Ganzen wiederhergestellt…

Soso, „widdergeboren“ ist er also, der Gustav – schade, dass sein Glück nicht auf alle Menschen dieses Sternzeichens überspringt. Gehöre nämlich selber dazu. Und erstaunlich launisch ist sie, die Göttin Fortuna, wenn ein Horoskop mal nicht so günstig für das Schoßkind des Glücks ausfällt… Aus dieser Grundidee ergeben sich einige ansehnliche Verwicklungen und Lacher. Geschickt streuen die Autoren Abramo und Giampaolo Barosso Sequenzen von „Ottilein“ und seiner ebenfalls widdergeborenen massiven Ehefrau ein, die in der Zeitung bereits liest, was Gustav erst bevorsteht. Der Zeichner Luciano Gatto wiederum hat ja durchaus seine Beschränkungen – doch diese Herausforderung hier hat er gut gelöst. In diesem Hotel St. Loritz entsteht, wenn nicht sogar eine „Zauberberg“-, so doch wenigstens eine überzeugende Nobelskiort- und Wintersportatmosphäre, inklusive hoher Berge mit passenden Namen („Piz Pflümli“, S. 156), prachtvollen Schlitten, schweren Schneemassen und kleidsamen Pudelmützen. Hobrowili (Diskussion) 10:43, 27. Aug. 2025 (CEST)

Geschäft ist Geschäft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Die Firma Knäul & Co., hinter der zuvörderst Gitta Gans steckt, droht die Duckschen Traktorenwerke ins geschäftliche Aus zu manövrieren. Verschiedene Anschläge Dagoberts auf Gitta, ihm keine Konkurrenz mehr zu machen, gehen fehl. Gitta hat eben die Frauen des Landvolks auf ihrer Seite, gegen die ihre Ehemänner nicht ankommen. Da hat der windige Ex-Anwalt Dr. Fiesling eine scheinbar blendende Idee: Dagobert soll Gitta zu einer intimen Kreuzfahrt zu zweit auf die tropische Insel Sambuca verführen und dort dazu bringen, die vermeintlich romantischen Worte „Luna di Sambuca“ auszusprechen – die Losung der Umsturzbewegung auf der Insel gegen den Gewaltherrscher Don Säblon. Den Rest ihres Lebens dürfe Gitta dann im Inselgefängnis zubringen. Doch Gitta riecht den Braten und lässt Dagobert selbst den Satz sagen – nur gegen die Zahlung von 200.000 Coronas wird er wieder in die Freiheit entlassen. Weil er daraufhin krank wird, sprechen Tick, Trick und Track bei Gitta vor und bewegen sie zum Verzicht auf ihr Geschäft. Dagobert ist wieder fit und will nun nur noch Dr. Fiesling ans Leder…

Die Firma Knäul & Co., hinter der zuvörderst Gitta Gans steckt, droht die Duckschen Traktorenwerke ins geschäftliche Aus zu manövrieren. Verschiedene Anschläge Dagoberts auf Gitta, ihm keine Konkurrenz mehr zu machen, gehen fehl. Gitta hat eben die Frauen des Landvolks auf ihrer Seite, gegen die ihre Ehemänner nicht ankommen. Da hat der windige Ex-Anwalt Dr. Fiesling eine scheinbar blendende Idee: Dagobert soll Gitta zu einer intimen Kreuzfahrt zu zweit auf die tropische Insel Sambuca verführen und dort dazu bringen, die vermeintlich romantischen Worte „Luna di Sambuca“ auszusprechen – die Losung der Umsturzbewegung auf der Insel gegen den Gewaltherrscher Don Säblon. Den Rest ihres Lebens dürfe Gitta dann im Inselgefängnis zubringen. Doch Gitta riecht den Braten und lässt Dagobert selbst den Satz sagen – nur gegen die Zahlung von 200.000 Coronas wird er wieder in die Freiheit entlassen. Weil er daraufhin krank wird, sprechen Tick, Trick und Track bei Gitta vor und bewegen sie zum Verzicht auf ihr Geschäft. Dagobert ist wieder fit und will nun nur noch Dr. Fiesling ans Leder…

Schon wieder eine prima Geschichte! Kein Wunder, darf Romano Scarpa in diesem Band zum nunmehr bereits dritten Mal seine virtuose Feder spielen lassen. Und wie vielseitig diese Geschichte von Rodolfo Cimino ist! Sie wirkt wie mehrere Geschichten in einer: konkurrierende agrarwirtschaftliche Geschäftsmodelle, der verschlagene Herr Fing-Fang, Geschlechterkampf auf dem Land, Dagoberts Bündnis mit dem bösen Fiesling, ein exotisches Urlaubsparadies in einem Unrechtsstaat, Gittas zarte nachgiebige Frauenseele… Rätselhaft, aber doch stimmig das zweimalige Auftauchen der indianischen Wahrsagerin, durch das Gitta ihrem Kontrahenten immer einen Schritt voraus ist. Die Bildgags zeigen einen Scarpa in Höchstform (z.B. wenn Dagobert unter dem Sombrero des gestrengen sambucischen Richters verschwindet, S. 205). Es lohnt wie selten ein Blick auf die kleinen Details am Rande, mit welcher Scarpa der Erzählung eine zweite Ebene verleiht: Etwa als Dagobert zu Beginn in Donalds Haus erscheint, „keinen Hunger“ vorschützt, dann das sich auf dem Esstisch kurz zuvor noch stapelnde Schmalzgebackene gleichwohl komplett alleine verputzt (S. 180-182). Oder man beobachte mal die Rolle der Nutztiere, als Dagobert aus seinem Kampagnenfahrzeug heraus zur Tirade gegen die „Kinkerlitzchen“ der Frauen ansetzt: „Wacht endlich auf, Bauern!“ (S. 191) Stilistisch fällt auf, dass sich Scarpa 1967 im Vergleich zu einer anderen Geschichte in diesem Band, „Die Kehrseite der Medaille“, langsam wieder von den besonders mageren Figuren aus der Mitte der 60er Jahre verabschiedete. Hobrowili (Diskussion) 10:43, 27. Aug. 2025 (CEST)

Daniel Düsentriebs Superfäustling[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Weil er seinen vollgepackten Urlaubskoffer nicht anheben kann, erfindet Daniel Düsentrieb Krafttropfen. Einem Handschuh aufgeträufelt, kann er damit mit Leichtigkeit Türen aus den Angeln heben. Die Panzerknacker folgen dem Erfinder, entwenden den Handschuh und dringen damit, getarnt als Wäscheservice, in den Geldspeiche des alten Duck ein. Auch die Eisenwände der Tresore können dem „Superfäustling“ nicht widerstehen. Mittlerweile machen Düsentrieb und Dagobert im Hubschrauber gemeinsam Jagd auf die Panzerknacker. Dagobert gelingt es, sich den Handschuh überzustreifen und der Bande so eine Abreibung zu verpassen. Die zieht nun den „Einbruch“ in das Gefängnis weiteren blauen Augen vor…

Weil er seinen vollgepackten Urlaubskoffer nicht anheben kann, erfindet Daniel Düsentrieb Krafttropfen. Einem Handschuh aufgeträufelt, kann er damit mit Leichtigkeit Türen aus den Angeln heben. Die Panzerknacker folgen dem Erfinder, entwenden den Handschuh und dringen damit, getarnt als Wäscheservice, in den Geldspeiche des alten Duck ein. Auch die Eisenwände der Tresore können dem „Superfäustling“ nicht widerstehen. Mittlerweile machen Düsentrieb und Dagobert im Hubschrauber gemeinsam Jagd auf die Panzerknacker. Dagobert gelingt es, sich den Handschuh überzustreifen und der Bande so eine Abreibung zu verpassen. Die zieht nun den „Einbruch“ in das Gefängnis weiteren blauen Augen vor…

Super ist er nicht gerade, dieser Superfäustling von Daniel Düsentrieb und Osvaldo Pavese. Und doch muss man sagen: Wenn ein Chierchini, dann so einer: Mit Kipppunkten ins Absurde einerseits, ins wilde Handgemenge und ordentliche Verdreschen andererseits. Auch der deutsche Text birgt so manchen ganz akzeptablen Witz (Panzerknacker: „Da ist ör, der Ingenieur“ – Düsentrieb: „Laßt ihn! Der Handschuh ist bei Mißbrauch nicht ungefährlich!“ – Dagobert: „Hätt‘ ich nur meine Taschentücher selbst gewaschen!“). Und Daniel Düsentrieb auf Motorrollerskates ist auch ein Hingucker – Subtilität mag man woanders suchen. Hobrowili (Diskussion) 10:43, 27. Aug. 2025 (CEST)

Donald und die Hundedressur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Donald hat seinen Hund Fido zum Zeitungapportieren abgerichtet – mit ungewollten Konsequenzen… Die Pointe ist für lediglich drei Panels nicht ganz schlecht. Der Zeitungsstrip führt in die Zeit im Frühjahr 1969, als Frank Grundeen nunmehr auch die Bleistiftzeichnungen von Al Taliaferro übernahm: Zwei Tage nach dem Erscheinen des Strips am 1. Februar starb Taliaferro, der schon einige Tage krank gelegen haben muss – die erste Bleistiftzeichnung Grundeens stammt vom 27. Januar. Hobrowili (Diskussion) 10:43, 27. Aug. 2025 (CEST)

Donald hat seinen Hund Fido zum Zeitungapportieren abgerichtet – mit ungewollten Konsequenzen… Die Pointe ist für lediglich drei Panels nicht ganz schlecht. Der Zeitungsstrip führt in die Zeit im Frühjahr 1969, als Frank Grundeen nunmehr auch die Bleistiftzeichnungen von Al Taliaferro übernahm: Zwei Tage nach dem Erscheinen des Strips am 1. Februar starb Taliaferro, der schon einige Tage krank gelegen haben muss – die erste Bleistiftzeichnung Grundeens stammt vom 27. Januar. Hobrowili (Diskussion) 10:43, 27. Aug. 2025 (CEST)

Die Tücke des Objekts[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Die Panzerknacker kooperieren mit Al Knackone, dem „Mann mit den tausend Gesichtern“, um Dagobert Duck um einige Milliarden Taler zu erleichtern, indem sie ihm eine wertlose Insel andrehen. Doch dessen Scheck ist mit Zaubertinte unterschrieben. Knackone ist blamiert: „Am liebsten würde ich im Erdboden versinken!“ (S. 254)...

Die Panzerknacker kooperieren mit Al Knackone, dem „Mann mit den tausend Gesichtern“, um Dagobert Duck um einige Milliarden Taler zu erleichtern, indem sie ihm eine wertlose Insel andrehen. Doch dessen Scheck ist mit Zaubertinte unterschrieben. Knackone ist blamiert: „Am liebsten würde ich im Erdboden versinken!“ (S. 254)...

Die von Kay Wright 1976 gezeichnete Panzerknacker-Geschichte (mit dem schönen Originaltitel „The Fish Island Fiasco“) ist als Abschluss sicher keine Krönung, geleitet einen aber ganz nett, spaßig und harmlos aus diesem buntscheckigen Band heraus… Hobrowili (Diskussion) 10:43, 27. Aug. 2025 (CEST)

Fazit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Allzu viel hatte ich beim nochmaligen Lesen für diese Rezension nicht erwartet, wurde dann aber sehr positiv überrascht. Letztlich machte der Ehapa Verlag vieles richtig, indem er in das Grundkonzept des I Classici 58 der Seconda Serie drei Geschichten aus einem Band der relativ neuen Mondadori-Reihe I Grandi Classici integrierte. So flogen Geschichten der schwachen Zeichner Giancarlo Gatti und Luciano Capitanio aus der deutschen Ausgabe, zwei Geschichten des für gewöhnlich mittelmäßigen Luciano Gatto wurde durch eine wirklich gute von ihm ersetzt. Vor allem aber gibt es zwei zusätzliche Arbeiten von Romano Scarpa (eine davon aus jenem I Classici-Band, der bald darauf zur Vorlage für LTB 86 werden sollte), die LTB 85 gegenüber seiner italienischen Vorlage aufwerten. Ein Hoch auf diesen Band! Hobrowili (Diskussion) 10:43, 27. Aug. 2025 (CEST)