LTB 40: Rezension

In diesem Artikel wird das LTB 40 rezensiert. Welche Geschichten erfreuen das Fan-Herz und welche sollte man dem Gemütszustand halber lieber weglassen? Das erfährst du hier! Einen neutralen enzyklopädischen Artikel findest du unter LTB 40.

Jeder kann hier seine persönliche Meinung zu den in LTB 40 erschienenen Geschichten verfassen. Eine Unterschrift unter jedem Kommentar ist erwünscht (einzufügen mit ~~~~). Die Geschichten können mit Highlight ![]() , Gut

, Gut ![]() , Mittelmaß

, Mittelmaß ![]() oder Schlecht

oder Schlecht ![]() bewertet werden. Bei der Bewertung sollten Zeichnungen, Plot und Übersetzungen mit einbezogen werden. Eine genaue Anleitung zum Verfassen einer Rezension findest du hier. Viel Spaß!

bewertet werden. Bei der Bewertung sollten Zeichnungen, Plot und Übersetzungen mit einbezogen werden. Eine genaue Anleitung zum Verfassen einer Rezension findest du hier. Viel Spaß!

Cover[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Micky hat offenbar einen Heidenspaß, einen seltsamen Vierbeiner namens Kater Karlo zuzureiten. Dieser, mit Hut und Fliege, dynamisch in vollem Galopp dargestellt, hat sichtlich weniger Freude an der Sache. Immerhin sollte ihm die dicke Zigarre Genuss bereiten…

Micky hat offenbar einen Heidenspaß, einen seltsamen Vierbeiner namens Kater Karlo zuzureiten. Dieser, mit Hut und Fliege, dynamisch in vollem Galopp dargestellt, hat sichtlich weniger Freude an der Sache. Immerhin sollte ihm die dicke Zigarre Genuss bereiten…

Schon auf dem Micky-Cover zuvor (LTB 34) war Kater Karlo Opfer Mickys. Damals war er nur ein Gesicht auf einem Punchingball, nun aber schreitet die Entwürdigung des Gewohnheitsgauners noch weiter voran. Trotz Abstrichen im Humanitätsindex ist das ein klassisches, von Carpi gut gezeichnetes Motiv. Mir gefällt auch der sattgrüne Hintergrund. Wohl damit es in den Augen nicht allzu sehr wehtut, ist die Kleidung Kater Karlos in den blassen Babyfarben hellblau und rosa gehalten, was ein wenig unpassend aussieht. (9/15 - Fine) Hobrowili (Diskussion) 19:17, 10. Mär. 2025 (CET)

Rahmengeschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Meistenteils sind das nur recht kurze Verbindungsstücke zwischen den fünf Geschichten, die erklären sollen, wie Goofy Tankwart geworden und mit Micky angeln gefahren ist und wie es Micky, Minni, Mack und Muck auf den Zeltplatz verschlagen hat. Zu wenig Action, scheinen sich Dalmasso/Perego gesagt zu haben, und schicken, den „Kompass des Khan“ ausleitend, Goofy mit dem zuletzt auf seinem Speicher gefundenen Hexenbesen eines seiner Urahnen auf die Galopprennbahn, wo er tatsächlich als erstes „Pferd“ durchs Ziel geht. Nun geht es mit unserem Rahmengeschichts-Duo Infernale vollends durch und sie lassen die Luftwaffe alarmieren, um Goofy vom Himmel zu holen. Nach diesen acht gleichzeitig überflüssigen und überambitionierten Seiten ist ganz am Ende des Bandes kein Raum mehr für auch nur noch eine einzige. Ist aber auch nicht schlimm. (2/15 - Very Bad) Hobrowili (Diskussion) 19:17, 10. Mär. 2025 (CET)

Meistenteils sind das nur recht kurze Verbindungsstücke zwischen den fünf Geschichten, die erklären sollen, wie Goofy Tankwart geworden und mit Micky angeln gefahren ist und wie es Micky, Minni, Mack und Muck auf den Zeltplatz verschlagen hat. Zu wenig Action, scheinen sich Dalmasso/Perego gesagt zu haben, und schicken, den „Kompass des Khan“ ausleitend, Goofy mit dem zuletzt auf seinem Speicher gefundenen Hexenbesen eines seiner Urahnen auf die Galopprennbahn, wo er tatsächlich als erstes „Pferd“ durchs Ziel geht. Nun geht es mit unserem Rahmengeschichts-Duo Infernale vollends durch und sie lassen die Luftwaffe alarmieren, um Goofy vom Himmel zu holen. Nach diesen acht gleichzeitig überflüssigen und überambitionierten Seiten ist ganz am Ende des Bandes kein Raum mehr für auch nur noch eine einzige. Ist aber auch nicht schlimm. (2/15 - Very Bad) Hobrowili (Diskussion) 19:17, 10. Mär. 2025 (CET)

Das sprechende Auge[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

„Ich bin ein alter Beatfan! Yeah! Yeah!“ (Goofy was a Rolling Stone)

![]() Goofy wird bei der Ausübung seines neuen Jobs als Tankwart mit einem Schraubenschlüssel niedergeschlagen, als er gerade einen Benzindieb stellen will. Nach und nach liefert Goofy Indizien, die es Micky erleichtern, der Spur des Täters nach Glückstadt zu folgen. Die Musiker einer Jazzband, die dort auftritt, sind alle so angezogen, wie Goofy es beschrieben hat: Rote Jacke, gelbes Hemd, grüne Hose. Micky lüftet durch seine Recherchen das Geheimnis: Der Benzindieb hatte einen gekidnappten Papagei bei sich, der später gegen ein Lösegeld dem Besitzer des Vogels, einem Millionär, zurückgegeben wurde. Er hatte sich an der Zapfsäule schlicht deshalb selbst bedient, weil der im Kontrabasskasten versteckte Papagei Radau schlug. Es handelt sich um den Schlagzeuger der Band, der sich mit seinem Komplizen über ein musikalisches Codesystem im Morsealphabet kommunizierte. Er durfte mit diesem nämlich nicht gesehen werden, denn es handelt sich dabei um den Sheriff von Glückstadt, mit dem Micky bereits zuvor aneinandergeraten war. Micky und Goofy werden von dem Gauner-Duo in der Tankstelle gefesselt, doch auf der Flucht mit der Beute explodiert deren Auto: Goofy hatte, damit so etwas wie am Anfang der Geschichte nicht noch einmal passiert, die Leitungen der Zapfanlage so ummontiert, dass Benzin aus der Wasser- und Wasser aus der Benzinleitung sprudelt…

Goofy wird bei der Ausübung seines neuen Jobs als Tankwart mit einem Schraubenschlüssel niedergeschlagen, als er gerade einen Benzindieb stellen will. Nach und nach liefert Goofy Indizien, die es Micky erleichtern, der Spur des Täters nach Glückstadt zu folgen. Die Musiker einer Jazzband, die dort auftritt, sind alle so angezogen, wie Goofy es beschrieben hat: Rote Jacke, gelbes Hemd, grüne Hose. Micky lüftet durch seine Recherchen das Geheimnis: Der Benzindieb hatte einen gekidnappten Papagei bei sich, der später gegen ein Lösegeld dem Besitzer des Vogels, einem Millionär, zurückgegeben wurde. Er hatte sich an der Zapfsäule schlicht deshalb selbst bedient, weil der im Kontrabasskasten versteckte Papagei Radau schlug. Es handelt sich um den Schlagzeuger der Band, der sich mit seinem Komplizen über ein musikalisches Codesystem im Morsealphabet kommunizierte. Er durfte mit diesem nämlich nicht gesehen werden, denn es handelt sich dabei um den Sheriff von Glückstadt, mit dem Micky bereits zuvor aneinandergeraten war. Micky und Goofy werden von dem Gauner-Duo in der Tankstelle gefesselt, doch auf der Flucht mit der Beute explodiert deren Auto: Goofy hatte, damit so etwas wie am Anfang der Geschichte nicht noch einmal passiert, die Leitungen der Zapfanlage so ummontiert, dass Benzin aus der Wasser- und Wasser aus der Benzinleitung sprudelt…

Die Geschichte hat etwas Eigenartiges, irgendwie schwebend Geheimnisvolles, das einen die kurzweiligen 32 Seiten hindurch in ihrem Bann hält. Zunächst das Setting dieser gottverlassenen Tankstelle (großformatiges Panel auf S. 19), dann die schwergängig aus Goofys Nase gezogenen bruchstückhaften Erinnerungsfetzen über den Hergang der Tat, später dieses Jazzorchester, dessen Auftritte im Saloon entfernt etwas von David Lynch haben, auch der nie gezeigte Papagei, der von Guido Martina und Massimo De Vita als Urheber der Verwicklungen in den Plot hineingemogelt wird. Oft „killt“ eine allzu abstruse Story ja den Gesamteindruck, doch hier sorgt sie eher dafür, dass das Interesse wachgehalten wird: Man will wissen, wie’s weiter und zu Ende geht. Und dabei geht es ja durchweg einfallsreich zu. Einen guten Teil der Faszination macht auch der mysteriöse Titel „Das sprechende Auge“ aus. Die Auflösung: Gemeint ist die Augenklappe, mit welcher der Schlagzeuger dem Sheriff signalisiert, je nachdem, ob sie über dem linken oder dem rechten Auge getragen wird, ob der Coup gelungen ist oder nicht. (9/15 - Somewhat Good) Hobrowili (Diskussion) 19:17, 10. Mär. 2025 (CET)

Die Seebarbenbucht[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

„Scherz beiseite! Können Sie mir zwei Seebarben pro Tag ranschaffen oder nicht?“ (Herr Pfanne ist zackzack drauf und weiß, was er will)

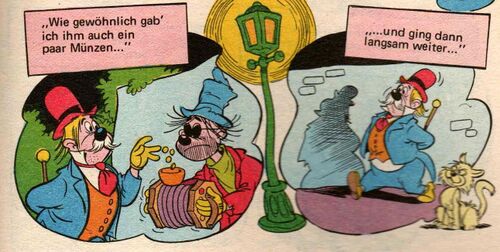

![]() Micky und Goofy werden auf dem Weg in den Angelurlaub über einen Aushang auf ein zu vermietendes Chalet aufmerksam. Bald stehen sie in der Strandvilla des Millionärs und Kunstsammlers Pfanne, der den beiden Angelfreunden eine seltsame Bedingung setzt: Jeden Tag will er gerne aus dem frischen Fang zwei Seebarben für sich haben. Sein Bote ist der sich überkandidelt vornehm ausdrückende Diener Leopold. Seltsam, was Micky und Goofy an den ersten drei Tagen jeweils so widerfährt, weswegen sie gar nicht erst zum Angeln kommen und Leopold unverrichteter Dinge wieder abziehen muss: Sie verschlafen den lieben langenersten Tag, dann helfen sie tags darauf einem verunfallten Motorradfahrer, schließlich will ein Aufseher ihren Angelschein sehen, den sie aber nicht finden können und deshalb in der Stadt neu beantragen müssen. Pfanne ist natürlich enttäuscht, gibt den beiden Anglern aber für den nächsten Tag immer eine neue Chance. Zu viel der Zufälle, glaubt Micky und hat zunächst den treuen Leopold in Verdacht, der sich jedoch nicht bestätigt. Vielmehr steckt ein alter Bekannter dahinter: Kater Karlo, in seinem Gefolge den „Motorradfahrer“ Schnauz und der „gefährliche Gustav“ aka Angelaufseher. Micky und Goofy hatten sich gerade im Chalet eingemietet, als die Bande gerade dabei war, den Tunnel zu vollenden, der sie in Pfannes Kunstsammlung führen sollte. Drei Tage brauchten sie noch und sie schafften es, die Angler für diese Zeit vom Chalet fernzuhalten. Nun ist es aber genug und die Bande überwältigt Micky und Goofy und setzt sie auf einer Insel aus. Doch sie befreien sich, gelangen schwimmend zu Pfannes Strandvilla, informieren ihn und Kommissar Hunter über die Pläne der Gangster und stellen ihnen eine Falle. Sobald sie zum Kunstkeller Pfannes durchgebrochen sind, erschallt Mickys Geisterstimme aus dem „Off“, er sei in der Flut gestorben, und droht Karlo, er werde ihn von nun an nachts nicht mehr schlafen lassen, wenn er die Bilder nicht an ihrem Platz lasse. Der angsterfüllte Karlo mäht nun Schnauz und Gustav, die nicht leicht klein beigeben wollen, nieder, woraufhin die Polizei leichtes Spiel hat…

Micky und Goofy werden auf dem Weg in den Angelurlaub über einen Aushang auf ein zu vermietendes Chalet aufmerksam. Bald stehen sie in der Strandvilla des Millionärs und Kunstsammlers Pfanne, der den beiden Angelfreunden eine seltsame Bedingung setzt: Jeden Tag will er gerne aus dem frischen Fang zwei Seebarben für sich haben. Sein Bote ist der sich überkandidelt vornehm ausdrückende Diener Leopold. Seltsam, was Micky und Goofy an den ersten drei Tagen jeweils so widerfährt, weswegen sie gar nicht erst zum Angeln kommen und Leopold unverrichteter Dinge wieder abziehen muss: Sie verschlafen den lieben langenersten Tag, dann helfen sie tags darauf einem verunfallten Motorradfahrer, schließlich will ein Aufseher ihren Angelschein sehen, den sie aber nicht finden können und deshalb in der Stadt neu beantragen müssen. Pfanne ist natürlich enttäuscht, gibt den beiden Anglern aber für den nächsten Tag immer eine neue Chance. Zu viel der Zufälle, glaubt Micky und hat zunächst den treuen Leopold in Verdacht, der sich jedoch nicht bestätigt. Vielmehr steckt ein alter Bekannter dahinter: Kater Karlo, in seinem Gefolge den „Motorradfahrer“ Schnauz und der „gefährliche Gustav“ aka Angelaufseher. Micky und Goofy hatten sich gerade im Chalet eingemietet, als die Bande gerade dabei war, den Tunnel zu vollenden, der sie in Pfannes Kunstsammlung führen sollte. Drei Tage brauchten sie noch und sie schafften es, die Angler für diese Zeit vom Chalet fernzuhalten. Nun ist es aber genug und die Bande überwältigt Micky und Goofy und setzt sie auf einer Insel aus. Doch sie befreien sich, gelangen schwimmend zu Pfannes Strandvilla, informieren ihn und Kommissar Hunter über die Pläne der Gangster und stellen ihnen eine Falle. Sobald sie zum Kunstkeller Pfannes durchgebrochen sind, erschallt Mickys Geisterstimme aus dem „Off“, er sei in der Flut gestorben, und droht Karlo, er werde ihn von nun an nachts nicht mehr schlafen lassen, wenn er die Bilder nicht an ihrem Platz lasse. Der angsterfüllte Karlo mäht nun Schnauz und Gustav, die nicht leicht klein beigeben wollen, nieder, woraufhin die Polizei leichtes Spiel hat…

Im Juli 1970 muss „Die Seebarbenbucht“ im Topolino ein durchaus angenehmes Urlaubs- und Sommer-Feeling versprüht haben. Nach „Das große Geheimnis“ (1969, LTB 42) war dies das zweite lange Micky-Abenteuer, das Massimo de Vita umsetzte. Doch wo Guido Martina dort gute Ansätze durch einen überkomplizierten Plot ausgehebelt hatte, wählte Gian Giacomo Dalmasso hier ein geduldiges und entspanntes Storytelling, bei dem sich die erzählerische Wendung etwas behäbig, aber doch sehr charmant aufbaut. Gelungen sind die Szenen des Kennenlernens mit Herrn Pfanne (der manchem Leser anfangs womöglich nicht ganz koscher vorgekommen sein mag) und die Kommunikation mit dem „irgendwie verklemmt“ (Micky, S. 57) rüberkommenden Leopold. Sehr schön wird der Leser mitgenommen auf der Spur zum verdächtigen Diener, die sich dann aber als falsch erweist. Für LTB-Verhältnisse geradezu weitschweifig wird die Suche nach der Familie des vermeintlich verunglückten Motorradfahrers und die Hatz nach dem Angelschein inszeniert. Diese zusätzlichen erzählerischen Schlaufen ermüden nicht, sondern wecken im Gegenteil gerade das Interesse daran, welches Geheimnis hinter all dem stecken mag. Nur das letzte Drittel der Geschichte, etwa mit Beginn der direkten Konfrontation Mickys und Goofys mit der Bande, vermag das hohe Niveau nicht mehr zu halten und verstrickt sich in allzu bekannte Routinen eines Einbruchs und der Ergreifung Kater Karlos und seiner Mitstreiter. (11/15 - Pretty Good) Hobrowili (Diskussion) 19:17, 10. Mär. 2025 (CET)

Der musikalische Erbe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

„Hat aber gesagt, sein Erbe müßte musikliebend und zugleich intelligent sein.“ – „Und stieß dabei ausgerechnet auf Goofy!“ (Die berechtigten Klagen über die Spleens des Herrn Akkord sind auf dem Siedepunkt bei Pomm und Micky)

![]() Im Campingurlaub mit Minni und seinen Neffen ereilt Micky ein postalischer Hilferuf von Goofy. Micky findet ihn auf seinem Speicher, sich vor den „Kerlen aus der Verdistraße“ versteckend, die seine Bude auf den Kopf gestellt haben auf der Suche nach einem Einschreiben, das den Empfänger zu 50000 Talern führen soll. Doch aufgrund eines Poststreiks kommt das Einschreiben verspätet und erst jetzt an. Der enthaltene Gepäckaufbewahrungsschein führt Micky und Goofy zum Entenhausener Bahnhof, aber es findet sich dort kein Koffer an. Dafür bekommen sie über den Umschlag des Einschreibens den Absender heraus: Anton Akkord, Verdistraße 66 in Liederbach. In der dortigen voll auf Musik getrimmten Villa werden sie von den Neffen des verstorbenen Herrn Akkord bedroht, die, von ihrem Onkel zeitlebens mit klassischer Musik gequält, hinter dem Erbe her sind. Seine unmusikalischen Neffen verachtend, hatte er einfach einen Erben aus dem Telefonbuch ausgesucht: Goofy!... Micky legt die jungen Männer namens Pamm und Pomm herein und behauptet, ein Zettel, auf denen er die Besorgungswünsche von Minni, Mack und Muck aufgeschrieben hatte („Überraschung für die Neffen. Garten. 6 S N S 3 ½ 3 S 0 2“), sei ein Rätsel des ratefreudigen Herrn Akkord. Beim Graben im Garten gelingt es Micky und Goofy, Pamm und Pomm zu überwältigen. Sie fahren nun zur Liederbacher Gepäckaufbewahrung. Mit dem Gepäckaufbewahrungsschein erhalten sie ein Paket, das aber keinen Koffer mit Geld, sondern ein Grammophon enthält. Die beigefügte Schallplatte enthält nun tatsächlich ein Rätsel. Micky erkennt das Etikett als falsch, denn es trägt den Titel „Turandot“, während es sich bei der Musik auf der Platte um „Rigoletto“ handelt. Unter dem Etikett: ein Bankscheck über 50000 Taler, die die Freunde selbstverständlich halbe-halbe teilen. Doch beide kommen auf die gleiche Idee: Sie haben Mitleid mit Pamm und Pomm und schicken ihnen ihren jeweiligen Anteil…

Im Campingurlaub mit Minni und seinen Neffen ereilt Micky ein postalischer Hilferuf von Goofy. Micky findet ihn auf seinem Speicher, sich vor den „Kerlen aus der Verdistraße“ versteckend, die seine Bude auf den Kopf gestellt haben auf der Suche nach einem Einschreiben, das den Empfänger zu 50000 Talern führen soll. Doch aufgrund eines Poststreiks kommt das Einschreiben verspätet und erst jetzt an. Der enthaltene Gepäckaufbewahrungsschein führt Micky und Goofy zum Entenhausener Bahnhof, aber es findet sich dort kein Koffer an. Dafür bekommen sie über den Umschlag des Einschreibens den Absender heraus: Anton Akkord, Verdistraße 66 in Liederbach. In der dortigen voll auf Musik getrimmten Villa werden sie von den Neffen des verstorbenen Herrn Akkord bedroht, die, von ihrem Onkel zeitlebens mit klassischer Musik gequält, hinter dem Erbe her sind. Seine unmusikalischen Neffen verachtend, hatte er einfach einen Erben aus dem Telefonbuch ausgesucht: Goofy!... Micky legt die jungen Männer namens Pamm und Pomm herein und behauptet, ein Zettel, auf denen er die Besorgungswünsche von Minni, Mack und Muck aufgeschrieben hatte („Überraschung für die Neffen. Garten. 6 S N S 3 ½ 3 S 0 2“), sei ein Rätsel des ratefreudigen Herrn Akkord. Beim Graben im Garten gelingt es Micky und Goofy, Pamm und Pomm zu überwältigen. Sie fahren nun zur Liederbacher Gepäckaufbewahrung. Mit dem Gepäckaufbewahrungsschein erhalten sie ein Paket, das aber keinen Koffer mit Geld, sondern ein Grammophon enthält. Die beigefügte Schallplatte enthält nun tatsächlich ein Rätsel. Micky erkennt das Etikett als falsch, denn es trägt den Titel „Turandot“, während es sich bei der Musik auf der Platte um „Rigoletto“ handelt. Unter dem Etikett: ein Bankscheck über 50000 Taler, die die Freunde selbstverständlich halbe-halbe teilen. Doch beide kommen auf die gleiche Idee: Sie haben Mitleid mit Pamm und Pomm und schicken ihnen ihren jeweiligen Anteil…

Bei der Paarung Guido Martina/Luciano Capitanio darf man erst einmal skeptisch sein, was hinten rauskommt, aber diese Aufgabe aus der Welt der klassischen Musik haben sie zwar nicht mit Bravour, aber doch sehr ordentlich gelöst. Martina hat eine Reihe guter Ideen, wobei die mit diesem Rätselzettel (Auflösung von oben: „Geschenk für Mack und Muck. Minnis Garten gießen. Besorgung für Minnis Strickbikini: 6 Strang nilgrüne Wolle, Stärke 3 1/2 , und 3 Strang Orange, Stärke 2“) die beste ist. Sehr schön eingefädelt. Letztlich ist der Plot ziemlich logisch und nachvollziehbar aufgebaut, und auch die Auflösung mit dem Grammophon-Knobelei, die sich der Erblasser da ausgedacht hat, kann überzeugen, und vermittelt im Vorübergehen auch noch ein wenig Basiswissen über die italienische Oper. Sympathisch auch der menschenfreundliche Schluss- aufgepasst: – akkord: In der Tat hat man kaum je mitleiderregendere „Schurken“ in einem Micky-Krimi gesehen als diese beiden „Bengel aus der Verdistraße“ Pamm und Pomm. Keine Ahnung zwar, warum man sich klassischer Musik derart verweigern muss, aber nun gut. Vielleicht die beste Geschichte, an der der zeichnerisch so limitierte Luciano Capitanio jemals beteiligt war. (9/15 - Somewhat Good) Hobrowili (Diskussion) 19:17, 10. Mär. 2025 (CET)

Der Kompaß des Khan[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

„Red keinen Unsinn, Fremder! Poolgoof kann nicht der Urahn seiner selbst sein!“ (Der große Khan punktet in der Disziplin Logik)

![]() Beim Ausbuddeln einer Grube für einen Swimmingpool in seinem Garten stößt Goofy auf eine Truhe aus dem Besitz seines Urahns PGF – „Pol-Goofy-der Faule“. Nach einer Reise in das Land des großen Khan, so erklärt er Micky, habe dieser nämlich nie wieder einen Fuß vor die Tür gesetzt. Doch die Truhe enthält ein Tagebuch des Vorfahren, nach dem dieser die halbe Welt bereist haben muss, sowie eine seltsame Brosche an einer Kette, etwa wie eine Taschenuhr ohne Zeiger oder ein Kompass ohne Magnetnadel. Kaum schwärmt nun Goofy vom Wasserskifahren am Zambesi, versetzt es Micky und Goofy genau dorthin. Mit Müh und Not entkommen sie den Mäulern der hungrigen Krokodile. Das Schema wiederholt sich: Ein entsprechend ausgesprochener Reisewunsch versetzt die beiden in das alte Ägypten der Pyramiden, nach Indien und an einen indianischen Marterpfahl in Nordamerika. Schließlich äußert sich Goofy, er wolle dem Khan, dessen Brosche offenbar ein Zauber innewohnt, mal so ordentlich die Meinung sagen, da entschweben die Zeit- und Ortsreisende bereits zum „Hof der 99 Türme“ im ostasiatischen Reich des Khan, der in Goofy den gerade erst abgereisten Polgoof wiedererkennen will. Offenbar war in dem Khanat mit Abreise des „Kompass“ die Zeit stehengeblieben. Goofy wird fremdbestimmt, die hässliche Tochter des Khan heiraten zu sollen. Micky und Goofy werden deshalb in ein Turmverlies gesteckt und streng bewacht, doch sie entkommen mit einem Fallschirm aus Bettlaken und gelangen, eng verfolgt von den Häschern des Khan, zum mittlerweile in der Spitze des „Turms der 999 Stufen“ verwahrten Kompaß und mit ihm zurück in die Entenhausener Heimat. Doch umsonst äußert Micky die Hoffnung, damit sei Goofy vielleicht „endlich die Lust vergangen, in dem alten Zeug deiner Vorfahren rumzustöbern“: Gleich schon fliegt Goofy auf einem Besen, der einem Vorfahren gehört haben soll, der hexen konnte…

Beim Ausbuddeln einer Grube für einen Swimmingpool in seinem Garten stößt Goofy auf eine Truhe aus dem Besitz seines Urahns PGF – „Pol-Goofy-der Faule“. Nach einer Reise in das Land des großen Khan, so erklärt er Micky, habe dieser nämlich nie wieder einen Fuß vor die Tür gesetzt. Doch die Truhe enthält ein Tagebuch des Vorfahren, nach dem dieser die halbe Welt bereist haben muss, sowie eine seltsame Brosche an einer Kette, etwa wie eine Taschenuhr ohne Zeiger oder ein Kompass ohne Magnetnadel. Kaum schwärmt nun Goofy vom Wasserskifahren am Zambesi, versetzt es Micky und Goofy genau dorthin. Mit Müh und Not entkommen sie den Mäulern der hungrigen Krokodile. Das Schema wiederholt sich: Ein entsprechend ausgesprochener Reisewunsch versetzt die beiden in das alte Ägypten der Pyramiden, nach Indien und an einen indianischen Marterpfahl in Nordamerika. Schließlich äußert sich Goofy, er wolle dem Khan, dessen Brosche offenbar ein Zauber innewohnt, mal so ordentlich die Meinung sagen, da entschweben die Zeit- und Ortsreisende bereits zum „Hof der 99 Türme“ im ostasiatischen Reich des Khan, der in Goofy den gerade erst abgereisten Polgoof wiedererkennen will. Offenbar war in dem Khanat mit Abreise des „Kompass“ die Zeit stehengeblieben. Goofy wird fremdbestimmt, die hässliche Tochter des Khan heiraten zu sollen. Micky und Goofy werden deshalb in ein Turmverlies gesteckt und streng bewacht, doch sie entkommen mit einem Fallschirm aus Bettlaken und gelangen, eng verfolgt von den Häschern des Khan, zum mittlerweile in der Spitze des „Turms der 999 Stufen“ verwahrten Kompaß und mit ihm zurück in die Entenhausener Heimat. Doch umsonst äußert Micky die Hoffnung, damit sei Goofy vielleicht „endlich die Lust vergangen, in dem alten Zeug deiner Vorfahren rumzustöbern“: Gleich schon fliegt Goofy auf einem Besen, der einem Vorfahren gehört haben soll, der hexen konnte…

Es handelt sich beim rasanten „Kompaß des Khan“ um die allererste Zeitreisegeschichte mit der Maus in einem LTB, gezeichnet von Romano Scarpa im Jahr 1968, also lange bevor die Zeitmaschinen-Geschichten mit den Professoren Zapotek und Marlin 1985 aus der Taufe gehoben wurden. Zuvor hatten nur die Ducks („Donald im Jahr 2001“, LTB 1; „Träume sind Schäume“, LTB 27) Zeitreisen unternommen (nicht zu reden von den Literaturparodien, in denen in gewisser Weise ja auch immer in die Zeit gereist wird). Die Story gewinnt nur dadurch, dass Micky und Goofy spielend leicht dritte und vierte Dimension, also Raum und Zeit gleichzeitig überwinden. Diese fantastische Grundanlage sollte Autor Guido Martina nicht zum letzten Mal verwendet haben („Ärger mit den Vorfahren“, LTB 80). So klasse die Action-Elemente auch ineinandergreifen, bleibt Scarpa doch ein gutes Stück hinter seinen Meisterleistungen bis zum Beginn der 60er Jahre zurück. Wie schmucklos diese Zeichnungen sind, wird einem insbesondere bewusst, wenn man die eigentlich so exotischen Settings, bei denen noch deutlich mehr Schaueffekt möglich gewesen wäre, bedenkt. Prima gesteigert wird die Spannung am Ende der Geschichte, mit dieser Verfolgungsjagd die 999 Stufen des Turmes hinauf, in dem der Kompass des Khan nach seiner Rückkehr aufbewahrt wird. Die Wachen greifen schon nach Micky und Goofy, da kommt letzterer doch noch dazu, in beispiellos purer Panik „Ich will heim!“ (S. 186) zu rufen, woraufhin sich die Reisenden wiederum schwebend durch den Nebel des Raum-Zeit-Kontinuums gen Entenhausen bewegen. Da bei der Rückkehr die Hüllen von Micky und Goofy immer noch im Garten bei der ausgehobenen Grube für den Swimmingpool sitzen, mag es sogar erscheinen, als sei alles nur ein Traum gewesen. (11/15 - Good) Hobrowili (Diskussion) 19:17, 10. Mär. 2025 (CET)

Micky und die Schattendiebe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

„Doofmann! James Bond hat immer einen Revolver in der Schuhsohle versteckt und noch einen hinterm linken Ohr! Das weiß ich gang genau!“ (Goofy verkennt, was der Generaldirektor eines Mikrobiologie-Konzerns normalerweise so leisten muss)

![]() Mal wieder wird ein Angelausflug Mickys und Goofys durch Kommissar Hunter zunichte gemacht, der dringend Mickys Hilfe braucht: Professor Pollen, ein für einen Weltkonzern arbeitender Mikrobiologe, wurde auf dem Weg zu einem Treffen mit dem Generaldirektor seiner Firma am Strand in einen Hinterhalt gelockt. Gauner entführten ihn und entwendeten ihm einen Mikrofilm, der die Formel einer revolutionären Erfindung enthielt. Micky vermutet, dass der blinde, ziehharmonikaspielende Bettler, dem Pollen auf seinem Weg zur Küstenlinie begegnet war, etwas mit der Sache zu tun hat. In der Nähe der Stelle, an dem Pollen überwältigt wurde, steht eine verfallene Villa, auf die ebenfalls Mickys Verdacht fällt. Und in der Tat verlässt gerade eine vierköpfige Bande den Holzbau, in den Micky und Goofy deshalb meinen gefahrlos einsteigen zu können. Sie stoßen auf die Ziehharmonika und ihre besonderen Fähigkeiten: Sie ist in der Lage, einen Schatten einzufangen und später wieder freizulassen. So hatte der „Bettler“ gewusst, welchen Weg Pollen eingeschlagen hatte. Unbedacht betätigt Goofy einen Geheimknopf im Labor, worauf eine Falle zuschnappt. Die Eindringlinge sollen ersäuft werden, doch die Bande hat nicht mit den Sauerstoffpillen gerechnet, die Micky schon für den Angelausflug eingepackt hatte. Zuvor befreien sie noch den eingesperrten Generaldirektor. Vereint lauern sie der Bande bei ihrer Rückkehr auf, um sie zu überwältigen. Am Ende bleiben noch zwei übrig. Einen besonders widerwärtigen stoppelbärtigen Gauner erledigt Micky mit der Ziehharmonika, die er jedoch als einfaches Wurfobjekt nutzt. Doch den Bandenchef, der den Mikrofilm bei sich trägt, bringt Goofy zur Strecke…

Mal wieder wird ein Angelausflug Mickys und Goofys durch Kommissar Hunter zunichte gemacht, der dringend Mickys Hilfe braucht: Professor Pollen, ein für einen Weltkonzern arbeitender Mikrobiologe, wurde auf dem Weg zu einem Treffen mit dem Generaldirektor seiner Firma am Strand in einen Hinterhalt gelockt. Gauner entführten ihn und entwendeten ihm einen Mikrofilm, der die Formel einer revolutionären Erfindung enthielt. Micky vermutet, dass der blinde, ziehharmonikaspielende Bettler, dem Pollen auf seinem Weg zur Küstenlinie begegnet war, etwas mit der Sache zu tun hat. In der Nähe der Stelle, an dem Pollen überwältigt wurde, steht eine verfallene Villa, auf die ebenfalls Mickys Verdacht fällt. Und in der Tat verlässt gerade eine vierköpfige Bande den Holzbau, in den Micky und Goofy deshalb meinen gefahrlos einsteigen zu können. Sie stoßen auf die Ziehharmonika und ihre besonderen Fähigkeiten: Sie ist in der Lage, einen Schatten einzufangen und später wieder freizulassen. So hatte der „Bettler“ gewusst, welchen Weg Pollen eingeschlagen hatte. Unbedacht betätigt Goofy einen Geheimknopf im Labor, worauf eine Falle zuschnappt. Die Eindringlinge sollen ersäuft werden, doch die Bande hat nicht mit den Sauerstoffpillen gerechnet, die Micky schon für den Angelausflug eingepackt hatte. Zuvor befreien sie noch den eingesperrten Generaldirektor. Vereint lauern sie der Bande bei ihrer Rückkehr auf, um sie zu überwältigen. Am Ende bleiben noch zwei übrig. Einen besonders widerwärtigen stoppelbärtigen Gauner erledigt Micky mit der Ziehharmonika, die er jedoch als einfaches Wurfobjekt nutzt. Doch den Bandenchef, der den Mikrofilm bei sich trägt, bringt Goofy zur Strecke…

Das Motiv der Trennung eines Menschen von seinem Schatten hatte erstmals Adelbert von Chamisso in „Peter Schlemihls wundersame Geschichte“ im Jahr 1813 verwendet. In dem romantischen Kunstmärchen ist es eine Teufelsgestalt, die Schlemihl dazu verführt, seinen Schatten gegen einen nie versiegenden Sack voller Gold einzutauschen. Schlemihl erfährt bitter, dass ihn die Schattenlosigkeit aus der Gemeinschaft der Menschen ausstößt. In den italienischen Disney-Comics hatte bereits 1960 Ennio Missaglia das Motiv in „Micky und die Rebellion der Schatten“ (LTB 11) aufgegriffen. Giovan Battista Carpi, der bereits die damalige Geschichte zeichnete, wurde von Guido Martina 1968 auch für diesen Comic herangezogen. Der Schauder, der die Opfer des Schattendiebstahls in dem Moment überkommt, in dem sich der Schatten von seinem Körper löst, überträgt sich ziemlich eindrucksvoll auf den Leser. Im atmosphärischen Setting von Mondlicht, spukhafter Nacht, abgeschiedener Küstenlinie und verfallener Villa entsteht vor allem in der ersten Hälfte der Geschichte ein wirkungsvoller Grusel, der in dem blinden Bettler mit Ziehharmonika eine starke Personifikation findet. Auch die vier Bandenmitglieder sind noch durchaus charakteristisch und interessant gestaltet. Ähnlich wie in der „Seebarbenbucht“ in diesem LTB kann auch hier das letzte Drittel mit den Vorgängen um die letztliche Überwältigung der Bande nicht mehr mithalten. Die Recherche nach „Solidox“, einer Pille aus festem Sauerstoff, die das Tauchen ermöglicht, führt übrigens ins Nichts – das haben sich Missaglia/Carpi einfach mal so ausgedacht.

Am Rande noch eine Beobachtung zu Mickys Kleidung: Obwohl Micky in italienischen Comics, unter anderem auch bei Carpi, bereits in den Fünfziger Jahren gelegentlich diesen grünen Hut trug, geht hier dahingehend einiges schief. Am Anfang sieht der Hut nämlich noch aus wie eine Eisenbahnermütze, die Micky noch nie getragen hatte. Man muss dazu wissen, dass die Tradition des grünen Hutes in diesen Jahren vor allem von Romano Scarpa bewahrt und sogar noch ausgebaut und stilbildend wurde. Micky trägt ihn in diesem Band sowohl in „Kompaß des Khan“ als auch in der späteren, von M. de Vita gezeichneten „Seebarbenbucht“. Carpi allerdings scheint in der Zwischenzeit vergessen zu haben, wie der Hut tatsächlich auszusehen hat. Er „fängt“ sich erst im Laufe der Geschichte – Erst ab S. 210 nimmt der Hut die lange etablierte Gestalt an. (12/15 - Really Good) Hobrowili (Diskussion) 19:17, 10. Mär. 2025 (CET)

Fazit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nach langer Durststrecke entstand im Jahr 1976 endlich mal wieder ein durch und durch guter Micky-Band. In den fünf Jahren vorher, die über 20 LTBs umfasst, hatte es überhaupt nur zwei Micky-Bände gegeben (LTB 29 und LTB 34), die eher enttäuschten. Band 40 aber erneuert den „Mythos Micky“ auf eindrucksvolle Weise. Besonders gefällt mir, dass das Geschehen der meisten Geschichten in einer Art geheimnisvoller Schwebe gehalten wird, die den Leser schlicht und einfach „packt“. Hobrowili (Diskussion) 19:17, 10. Mär. 2025 (CET)