LTB 3: Rezension

In diesem Artikel wird das LTB 3 rezensiert. Ist dieser Band einen Kauf wert oder sollte er lieber im Kiosk stehen bleiben? Du weißt es nicht? Dann lies das! Einen neutralen enzyklopädischen Artikel findest du unter LTB 3.

Jeder kann hier seine persönliche Meinung zu den in LTB 3 erschienenen Geschichten verfassen. Eine Unterschrift unter jedem Kommentar ist erwünscht (einzufügen mit ~~~~). Die Geschichten können mit Highlight ![]() , Gut

, Gut ![]() , Mittelmaß

, Mittelmaß ![]() oder Schlecht

oder Schlecht ![]() bewertet werden. Bei der Bewertung sollten Zeichnungen, Plot und Übersetzungen mit einbezogen werden. Eine genaue Anleitung zum Verfassen einer Rezension findest du hier. Viel Spaß!

bewertet werden. Bei der Bewertung sollten Zeichnungen, Plot und Übersetzungen mit einbezogen werden. Eine genaue Anleitung zum Verfassen einer Rezension findest du hier. Viel Spaß!

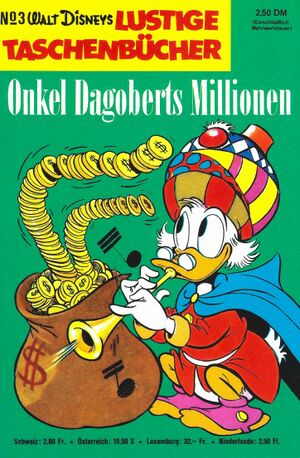

Cover[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Vor grünem Hintergrund beschwört ein Dagobert mit voluminösem Turban und Umhang mithilfe eines orientalischen Blasinstruments die Talerchen aus einem Geldsack, die sich daraufhin wie Schlangen aus ihm emporwinden. Die musikalischen „Flötentöne“, die der Milliardär seinem Geld beibringt, werden durch die beiden schön schwarz gedruckten Noten repräsentiert...

Vor grünem Hintergrund beschwört ein Dagobert mit voluminösem Turban und Umhang mithilfe eines orientalischen Blasinstruments die Talerchen aus einem Geldsack, die sich daraufhin wie Schlangen aus ihm emporwinden. Die musikalischen „Flötentöne“, die der Milliardär seinem Geld beibringt, werden durch die beiden schön schwarz gedruckten Noten repräsentiert...

Nach dem thrilligen Micky-Cover vom vorigen LTB 2 nun also das erste klassische, ansehnliche Cover mit den Ducks. Giovan Battista Carpi, der dem Band ohnehin sein Gepräge gibt, orientiert sich an einem Motiv, das Carl Barks bereits 1956 als Cover einer Ausgabe des „Uncle Scrooge“ gezeichnet hatte. Mir gefällt das italienische Cover von Carpi sogar noch deutlich besser. Die Erstauflage von 1968 sah wie das Original auf den Talern übrigens noch Dollarzeichen, die in späteren Nachdrucken (meiner ist von 1981) wegfielen. Vielleicht war das den deutschen Verantwortlichen zu viel Bezug zu einer ökonomischen Realität. In den viel späteren Nostalgie- und Retro-Editionen dieses Bandes waren die Dollarzeichen dann aber wieder da. (13/15 - Fantastic) Hobrowili (Diskussion) 16:14, 5. Mai 2025 (CEST)

Rahmengeschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

„Es könnte doch sein, daß sie nicht wollen, daß das Finanzamt weiß, wieviel genau…“ – „Uff, jetzt kommt mir’s!“ (Die fehlende Billion findet im Gespräch zwischen Dagobert und dem Geschäftsführer des Duckschen Bankhauses eine schlüssige Erklärung)

![]() Nachdem er einmal um die ganze Welt gereist ist, um seine Unternehmen zu inspizieren, bekommt Onkel Dagobert heraus, dass er nicht eine Billion und 13 Kreuzer verloren hat, wie ihm von seinem Elektronengehirn Adam Riese ausgerechnet wurde, sondern nur 13 Kreuzer, was er jedoch schlimm genug findet. Spätere Zwischenhandlungen drehen sich um den Pilzkonsum der Ducks und einen Donald, der nach einer Überdosis Beruhigungspillen einfach nicht mehr wach zu bekommen ist. Die letzte Zwischenhandlung ist ein Vehikel für den ersten Auftritt der Panzerknacker, die die „Goldkürbisse“, im Irrglauben, in ihnen sei noch Wertvolleres versteckt, zu Kürbismarmelade zermantschen, was Dagobert ohnehin vorgehabt hatte…

Nachdem er einmal um die ganze Welt gereist ist, um seine Unternehmen zu inspizieren, bekommt Onkel Dagobert heraus, dass er nicht eine Billion und 13 Kreuzer verloren hat, wie ihm von seinem Elektronengehirn Adam Riese ausgerechnet wurde, sondern nur 13 Kreuzer, was er jedoch schlimm genug findet. Spätere Zwischenhandlungen drehen sich um den Pilzkonsum der Ducks und einen Donald, der nach einer Überdosis Beruhigungspillen einfach nicht mehr wach zu bekommen ist. Die letzte Zwischenhandlung ist ein Vehikel für den ersten Auftritt der Panzerknacker, die die „Goldkürbisse“, im Irrglauben, in ihnen sei noch Wertvolleres versteckt, zu Kürbismarmelade zermantschen, was Dagobert ohnehin vorgehabt hatte…

Giovan Battista Carpi war der Zeichner der Rahmengeschichten der allerersten beiden italienischen I Classici, die – zumindest in Teilen – in den LTBs 55 und 62 nachzulesen sind. Danach hatte ihn Giuseppe Perego bei dieser Aufgabe abgelöst. Doch es gab noch einige Ausnahmen, so wie hier im I Classici 23, für das Carpi 1966 ans Rahmengeschichtszeichenboard zurückkehrte. Er setzt die wie immer von Gian Giacomo Dalmasso erdachte, wie meistens sehr unzusammenhängende Rahmenhandlung grandios um. Anders als mit Perego gewinnen diese Zwischenstücke ein echtes Eigengewicht, das den Rest des Inhalts aber nie erschlägt. (10/15 - Quite Good) Hobrowili (Diskussion) 16:14, 5. Mai 2025 (CEST)

Die Männchen aus dem Weltall[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

„Na endlich! Wann krieg‘ ich mein Gold wieder?“ – „Das Thema haben wir gar nicht berührt!“ (Düsentrieb weiß nach mehrstündigen Verhandlungen mit Außerirdischen Prioritäten zu setzen)

![]() Schock für Dagobert Duck beim Geldbad: Extrem widerstandsfähige Bücherwürmer machen sich über seine Banknoten her. Die Lösung: Austausch aller Geldscheine in Goldmünzen. Doch das bekommen Außerirdische vom Planeten Beta mit, die sich von Gold ernähren, aber nahe einer Hungersnot sind. Mittels eines „Desintegrations-Integrations-Senders“ „beamen“ sie das Gold in ihre Heimat im fernen Weltall. Düsentrieb erfindet einen Neutralisator, der auch gut funktioniert, die Außerirdischen – ansonsten eigentlich eher putzige Männchen – nur aggressiver macht. So drohen sie mit der Zerstörung Entenhausens. Mit Düsentrieb als Verhandlungsführer wird die Reise der Ducks nach Beta klargemacht. Dort erfindet der Ingenieur, dem bekanntlich nichts zu schwer ist, einen Kunstdünger, der in den Minen Betas wieder das Gold sprießen lässt. Dagobert erhält sein Gold komplett zurück. Auf der Erde lässt sich Donald von seinem Onkel eine erschöpfte Goldmine übertragen – vorgeblich, um dort Pilze zu züchten. Doch natürlich lässt er dort Gold wachsen, wird so selbst reich und nimmt den Konkurrenzkampf mit seinem Onkel auf. Doch nach einer Weile verflüchtigt sich das Gold – Düsentriebs Erfindung war eben nur für die atmosphärischen Bedingungen des Planeten Beta geeignet. Der rachsüchtige Dagobert beutet seinen Neffen nun als Arbeiter in seinen echten Pilzkulturen aus...

Schock für Dagobert Duck beim Geldbad: Extrem widerstandsfähige Bücherwürmer machen sich über seine Banknoten her. Die Lösung: Austausch aller Geldscheine in Goldmünzen. Doch das bekommen Außerirdische vom Planeten Beta mit, die sich von Gold ernähren, aber nahe einer Hungersnot sind. Mittels eines „Desintegrations-Integrations-Senders“ „beamen“ sie das Gold in ihre Heimat im fernen Weltall. Düsentrieb erfindet einen Neutralisator, der auch gut funktioniert, die Außerirdischen – ansonsten eigentlich eher putzige Männchen – nur aggressiver macht. So drohen sie mit der Zerstörung Entenhausens. Mit Düsentrieb als Verhandlungsführer wird die Reise der Ducks nach Beta klargemacht. Dort erfindet der Ingenieur, dem bekanntlich nichts zu schwer ist, einen Kunstdünger, der in den Minen Betas wieder das Gold sprießen lässt. Dagobert erhält sein Gold komplett zurück. Auf der Erde lässt sich Donald von seinem Onkel eine erschöpfte Goldmine übertragen – vorgeblich, um dort Pilze zu züchten. Doch natürlich lässt er dort Gold wachsen, wird so selbst reich und nimmt den Konkurrenzkampf mit seinem Onkel auf. Doch nach einer Weile verflüchtigt sich das Gold – Düsentriebs Erfindung war eben nur für die atmosphärischen Bedingungen des Planeten Beta geeignet. Der rachsüchtige Dagobert beutet seinen Neffen nun als Arbeiter in seinen echten Pilzkulturen aus...

So sagenhaft oft auch immer sich in den Disney-Comics der letzten 70 Jahre Außerirdische über Onkel Dagoberts Gold hergemacht haben mögen, muss man doch festhalten, dass es einmal eine Zeit gab, in der diese Idee neu war. In diese Zeit, 1961, fällt diese von Osvaldo Pavese erdachte Geschichte, die ziemlich klar wie in Einleitung, Hauptteil und Schluss strukturiert ist, die so viel nun auch wieder nicht miteinander zu tun haben: Zunächst die Sache mit den Bücherwürmern, dann die Haupthandlung rund um die Außerirdischen vom Planeten Beta, dann Donalds Weg zum Reichtum. Die Einleitung dient vor allem dazu, ausgiebig die Gewaltorgien zwischen Dagobert und Donald zu zelebrieren. Dieses Motiv hatte Giulio Chierchini in den Jahren zuvor zu einer wahren, aber durchaus zweifelhaften Blüte gebracht. Doch muss man anerkennen, dass das hier meist ganz gut funktioniert und teilweise in eine Art Tom & Jerry-Absurdität einmündet. Auch später tut es den Gewaltdarstellungen gut, dass sie in eine ganz anders geartete Handlung eingebettet sind und so eher den Eindruck eines begleitenden Stilmittels machen, und keinesfalls den Wesenskern dieses bald auf die Männchen vom Beta fokussierenden Comics bilden. Der Schluss wiederum lässt die tiefgreifenden Aggressionen zwischen den beiden Duck-Charakteren schwungvoll im Geschäftsleben weiter ausleben. Kein Wunder, dass Dagobert angesichts dieser Provokation seinem Gewohnheitsopfer nur noch ein gestöhntes „gurgel“ (S. 61) entgegnen kann. In gewisser Weise zeigt „Die Männchen aus dem Weltall“ den Zeichner Chierchini auf einem ersten vorsichtigen Zenit. (10/15 - Quite Good) Hobrowili (Diskussion) 16:14, 5. Mai 2025 (CEST)

Der verteufelte Druckfehler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

„Ob er wohl weiß, daß noch kein Weißer lebend aus Caramba-Romba zurückgekommen ist? Schade! Er ist so sympathisch!“ (einem Eingeborenen fällt das ja früh ein)

![]() Weil ein Preis von einer Million Taler darauf ausgesetzt ist, soll Donald für Onkel Dagobert in allen 100.000 Wörterbüchern aus dem Verlag Mammut & Riese jeweils 175.000 Wörter durchsehen, um darin den einzigen Druckfehler zu finden. Doch das einzige Exemplar, das Dagobert nicht aufgekauft hatte, war in einem Preisausschreiben von Gustav gewonnen worden, der es jedoch schon wieder an einen Bildungsverein in Afrika gespendet hatte. Nicht zu Unrecht vermuten Donald und die Kinder, dass sich der gesuchte Druckfehler nur in diesem Wörterbuch befinden könne, worauf sie sich auf den Weg nach Uranda und dort in die abgelegene Stadt Caramba-Romba machen. Die Ducks werden dort wegen Betruges – sie hatten sich als Schwarze ausgegeben – zum Tode verurteilt, bekommen aber noch eine Chance: Die genaue Wörterzahl eines vor einiger Zeit aus einem Flugzeug abgeworfenen Buches zu erraten. Die wissen sie natürlich: 175.000!... Sie werden begnadigt, aber aus der Stadt geworfen. Das zurückgebliebene Buch lässt sich Donald – verbunden mit allerlei Schwierigkeiten – von einem mehr schlecht als recht dressierten Affen klauen. Doch nach der Rückkehr nach Entenhausen müssen sich die Ducks eingestehen: Der gesuchte Druckfehler ist nicht darin. So macht sich Donald wieder an die Arbeit. Ein von ihm wutentbrannt aus dem Fenster geworfener Band fliegt Gustav an den Kopf – natürlich versteckt sich darin der Druckfehler, und zwar ausgerechnet beim Wort „Glük“. Wie zuvor in einem Vertrag festgehalten, darf Dagobert seinem Neffen jetzt alle Federn einzeln ausrupfen lassen…

Weil ein Preis von einer Million Taler darauf ausgesetzt ist, soll Donald für Onkel Dagobert in allen 100.000 Wörterbüchern aus dem Verlag Mammut & Riese jeweils 175.000 Wörter durchsehen, um darin den einzigen Druckfehler zu finden. Doch das einzige Exemplar, das Dagobert nicht aufgekauft hatte, war in einem Preisausschreiben von Gustav gewonnen worden, der es jedoch schon wieder an einen Bildungsverein in Afrika gespendet hatte. Nicht zu Unrecht vermuten Donald und die Kinder, dass sich der gesuchte Druckfehler nur in diesem Wörterbuch befinden könne, worauf sie sich auf den Weg nach Uranda und dort in die abgelegene Stadt Caramba-Romba machen. Die Ducks werden dort wegen Betruges – sie hatten sich als Schwarze ausgegeben – zum Tode verurteilt, bekommen aber noch eine Chance: Die genaue Wörterzahl eines vor einiger Zeit aus einem Flugzeug abgeworfenen Buches zu erraten. Die wissen sie natürlich: 175.000!... Sie werden begnadigt, aber aus der Stadt geworfen. Das zurückgebliebene Buch lässt sich Donald – verbunden mit allerlei Schwierigkeiten – von einem mehr schlecht als recht dressierten Affen klauen. Doch nach der Rückkehr nach Entenhausen müssen sich die Ducks eingestehen: Der gesuchte Druckfehler ist nicht darin. So macht sich Donald wieder an die Arbeit. Ein von ihm wutentbrannt aus dem Fenster geworfener Band fliegt Gustav an den Kopf – natürlich versteckt sich darin der Druckfehler, und zwar ausgerechnet beim Wort „Glük“. Wie zuvor in einem Vertrag festgehalten, darf Dagobert seinem Neffen jetzt alle Federn einzeln ausrupfen lassen…

Wenn der Leser den Hauptartikel zum LTB 3 auf „Duckipedia“ öffnet, erwartet ihn Ungewohntes, eine „Warnung“: „Dieser Artikel behandelt rassistische Stereotype in einem historischen Kontext, inklusive negativer Darstellungen und/oder eine nicht korrekte Behandlung von Menschen oder Kulturen.“ Es ist sicher richtig, dass Guido Martina und Giovan Battista Carpi altbekannte und damals gängige Stereotypen für die Darstellung der schwarzen Bevölkerung nutzen: Wulstige Lippen, rudimentäte Sprache, Aberglauben, lächerliche Versatzstücke westlicher Kleidung, grausame Martermethoden. Einmal betreiben die Ducks „Blackfacing“ und stellen sich einem Wächter als „vier kleine Negerlein“ vor (S. 100). Das „N-Wort“ kommt auch in einem Straßennamen vor (S. 88). Dennoch wird man fragen dürfen, wo das Ganze hinführen soll, denn wenn man die gesamte Disney-Literatur zumindest vor der Jahrtausendwende durchschaut, sind zumindest kleine „Warnungen“ allenthalben angebracht. Und so wie etwa Carl Barks in seiner Geschichte „Wudu-Hudu-Zauber“ von 1949 seinen eigenen und allgemein den amerikanischen Alltagsrassismus durch einige ironische Brechungen abtönte, so ist es auch bei Martina/Carpi. Sie bewegen sich in einem Bedeutungsfeld, in dem sich internalisierter und kommentierter Rassismus, Konstruktion und Dekonstruktion, Affirmation und Umkehrung begegnen. An einer Stelle beschwert sich Donald lautstark über die Rassenvorurteile der „Neger“ (S. 99). Und als am Ende Donald alle Federn einzeln ausgerissen werden, konstatieren Tick, Trick und Track: „So was Grauenvolles haben wir nicht mal bei den Wilden erlebt!“ (S. 130) Kann man alles vielleicht auch mal etwas niedriger hängen. Ohnedies ist die Geschichte weder besonders geschmackssicher noch irgendwie subtil erzählt, weist dabei auch noch einige Längen auf und birgt wenige Überraschungen. Sie entspricht weitgehend jener Rahmenerzählung von Donalds Mühen und Gustavs Glück, die Carl Barks erstmals 1952 in Jagd nach der Roten Magenta auf die Seitenzahl eines langen Duck-Abenteuers aufgebläht hatte. Man mag es kaum sagen, aber am besten sind (leider) tatsächlich die Szenen mit den „Wilden“. An den Zeichnungen fällt auf, dass Carpi im Jahr 1956 auf dem besten (oder vielmehr schlechtesten) Weg war, das Schicksal Giulio Chierchinis zu teilen, einfach keine hübschen Ducks hinbekommen zu wollen, bevor er ab etwa 1958 die Kurve zu zunächst immerhin etwas ansehnlicheren Figuren (siehe die folgende Geschichte) bekam. (6/15 - Mediocre) Hobrowili (Diskussion) 16:14, 5. Mai 2025 (CEST)

Der Gürtel aus dem Morgenland[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

„Groß ist seine Streitmacht, erhabener Khan! Er führt außerdem mit sich: 150 Steinschleuderer, 80 Elefanten und 4 Säbelwetzer!“ (Offiziere lassen Donald zweifeln, ob Khan von Bhukanistan zu sein wirklich seine Bestimmung ist)

![]() Tick, Trick und Track nötigen ihren Onkel Donald geradezu, als Hilfswärter im Zoo anzufangen, der niemand geringerem als Onkel Dagobert gehört. Es kommt gerade ein seltener Vogel aus dem fernen Bukhanistan an, ein Pelikuhn, das zu verhungern droht, weil es jede Nahrungsaufnahme ablehnt. Den Appetit hatte ihm ein Gürtel verdorben, der Einkerbungen aufweist, die laut bukhanischem Wörterbuch auf einen gewaltigen Goldschatz hindeuten. Dagobert und Donald – der, um sich zu revanchieren, die Neffen in einem Tierkäfig einsperrt – machen sich sofort auf in den Orient. Einer geheimnisvollen Dame folgend, gelangen sie in einen Palast. Während Dagobert eine günstige Gelegenheit nutzt, eine Karawane Richtung Dafharagebirge zu nehmen, wo es vermeintlich das gibt, was er sucht, bleibt Donald allein zurück. Fettgefressen legt er den mitgebrachten „Gürtel aus dem Morgenland“ an – der offenbar heilig ist, denn die Bhukaner machen ihn zu ihrem Khan. Als diesem begegnet ihm auch Dagobert wieder. Doch der entmachtete, alte Khan rüstet eine Armee aus und bezwingt Donalds wenige Männer spielend leicht. Nun soll Donald hingerichtet werden, doch Dagobert scheint Abhilfe schaffen zu können, indem er den Henker betrunken macht. Doch der war am Tag zuvor pensioniert worden - ein anderer Henker schreitet zur Tat… Währenddessen, in Entenhausen, entkommen die Kinder aus dem Zoo. Düsentrieb montiert für sie einen Landeapparat, mit dem sie in einer unbemannten Trägerrakete über Bukhanistan abgesprengt werden sollen. So geschieht es auch. Ein Ziegenbock bringt die Kapsel ins Rollen – mitten in die dadurch abgebrochene Hinrichtungszeremonie. Mittlerweile hat der Neffe des alten Khan die Regentschaft übernommen und verspricht Dagobert eine Schiffsladung von dem, was auf dem Gürtel steht. Doch Dagobert hat falsch übersetzt: Statt um Goldklumpen handelte es sich um Goldkürbisse, mit denen der enttäuschte Multimilliardär mit seinen Neffen nach Hause schippert…

Tick, Trick und Track nötigen ihren Onkel Donald geradezu, als Hilfswärter im Zoo anzufangen, der niemand geringerem als Onkel Dagobert gehört. Es kommt gerade ein seltener Vogel aus dem fernen Bukhanistan an, ein Pelikuhn, das zu verhungern droht, weil es jede Nahrungsaufnahme ablehnt. Den Appetit hatte ihm ein Gürtel verdorben, der Einkerbungen aufweist, die laut bukhanischem Wörterbuch auf einen gewaltigen Goldschatz hindeuten. Dagobert und Donald – der, um sich zu revanchieren, die Neffen in einem Tierkäfig einsperrt – machen sich sofort auf in den Orient. Einer geheimnisvollen Dame folgend, gelangen sie in einen Palast. Während Dagobert eine günstige Gelegenheit nutzt, eine Karawane Richtung Dafharagebirge zu nehmen, wo es vermeintlich das gibt, was er sucht, bleibt Donald allein zurück. Fettgefressen legt er den mitgebrachten „Gürtel aus dem Morgenland“ an – der offenbar heilig ist, denn die Bhukaner machen ihn zu ihrem Khan. Als diesem begegnet ihm auch Dagobert wieder. Doch der entmachtete, alte Khan rüstet eine Armee aus und bezwingt Donalds wenige Männer spielend leicht. Nun soll Donald hingerichtet werden, doch Dagobert scheint Abhilfe schaffen zu können, indem er den Henker betrunken macht. Doch der war am Tag zuvor pensioniert worden - ein anderer Henker schreitet zur Tat… Währenddessen, in Entenhausen, entkommen die Kinder aus dem Zoo. Düsentrieb montiert für sie einen Landeapparat, mit dem sie in einer unbemannten Trägerrakete über Bukhanistan abgesprengt werden sollen. So geschieht es auch. Ein Ziegenbock bringt die Kapsel ins Rollen – mitten in die dadurch abgebrochene Hinrichtungszeremonie. Mittlerweile hat der Neffe des alten Khan die Regentschaft übernommen und verspricht Dagobert eine Schiffsladung von dem, was auf dem Gürtel steht. Doch Dagobert hat falsch übersetzt: Statt um Goldklumpen handelte es sich um Goldkürbisse, mit denen der enttäuschte Multimilliardär mit seinen Neffen nach Hause schippert…

Nach dem spacigen Micky-Abenteuer „Die Reise zum Mond“ (1960, LTB 6) war „Der Gürtel aus dem Morgenland“ (1962) aus der Entenwelt die zweite und bereits letzte Zusammenarbeit Carpis mit Attilio Mazzanti, einem offenkundig höchst fähigen Szenaristen, dem danach leider nur noch zweitklassige Zeichner wie Giulio Chierchini oder Luciano Capitanio an die Seite gestellt wurden. Vielleicht – reine Spekulation! – war das für ihn ein Grund, noch im selben Jahr seine Tätigkeit für Disney schon wieder an den Nagel zu hängen. Mazzanti jedenfalls bescherte dem Zeichner Carpi sein ausgereiftestes und lustigstes Werk aus dessen zweiter Schaffensphase, die etwa von 1958 bis 1963 währte. Typisch für den Carpi dieser Zeit sind noch ziemlich eckige Ducks, mit großen Köpfen und dabei in Relation zum übrigen Gesicht recht kurzen, gedrungenen Schnäbeln. Da ist Carpi noch nicht auf der Höhe seiner Kunst, doch er kompensiert es gerade in dieser Geschichte meisterhaft durch pittoreske, dekorative Panels, welche den Szenerien des Vorderen Orients eine eindrucksvolle Exotik einhauchen. Mit einigen wohlgewählten Strichen verleiht Carpi auch den Nebenfiguren – den bärtigen Richtern, dem traurigen Henker, dem alten Khan und seinem modern regierenden Neffen, aber selbst dem Zoowärter höchst charakteristische Züge. Bevor der Orientalismus alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, scheint die Story anfangs noch stark von Scarpas „Fliegendem Schotten“ inspiriert – schließlich geht es auch dort um einen Vogel, der nicht fressen will. Was prima funktioniert, ist die Erzähltechnik mit den beiden Parallelhandlungen vom Beginn des 2. Teiles an (S. 166). Die Idee mit der Raumfahrt von Tick, Trick und Track ist zwar komplett hanebüchen, bringt die Neffen aber trotzdem irgendwie stimmig in die Haupthandlung zurück und spielt vor allem ironisch mit dem „deus-ex-machina“-Prinzip. Die deutsche Übersetzung hält das Niveau ebenfalls hoch. Neben dem gut getroffenen gespreizten Sprachstil der Orientalen („Ihr brachtet ihn zurück und wurdet drum verwickelt in unseres Landes Geschick“, S. 193) gibt es lustige Dialoge, die gelegentlich auch zum Nachdenken bringen: „Das ist ein Pelikuhn, ein sehr seltenes Tier, das bis vor kurzem in Bukhanistan vorgekommen ist.“ (S. 142). Vieles weitere, das Spaß macht, könnte ich erwähnen, so den außerordentlichen, aber, wie der Leser bereits weiß, grundlosen Mut Donalds vor seiner geplanten Hinrichtung. Doch manchmal muss es einfach auch reichen aufzufordern: „Lest!“… (14/15 - Excellent) Hobrowili (Diskussion) 16:14, 5. Mai 2025 (CEST)

Die Tarnfarbe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

„Ich hab‘ einen Mordshunger auf Bratwurst mit Senf!“ (Tick, Trick und Track, ziemlich unvermittelt)

![]() Beim Möbelstreichen in Daniel Düsentriebs Werkstatt erfindet das Helferlein zufällig eine Tarnfarbe, die ihren Träger unsichtbar macht. Im Patentamt ermächtigen sich die Panzerknacker der Erfindung und schon bald machen sich in Onkel Dagoberts Geldspeicher die ersten Geldsäcke selbständig. Die Gauner nutzen dabei einen mit Tarnfarbe überzogenen Ballon. Donald wird in einen Sack geschmuggelt, um das Rätsel aufzuklären, gerät so in die Räuberhöhle, kann aber – dank Tarnfarbe – entkommen. Um den Panzerknackern das Handwerk zu legen, wird nach einer Eingebung von Tick, Trick und Track das von einer Firma Dagoberts an die Knacker gelieferte Helium mit Würstchenduft durchsetzt, was eine Meute aller Hunde Entenhausens in Bewegung setzt, der die Ducks und die Polizei nur zu folgen brauchen…

Beim Möbelstreichen in Daniel Düsentriebs Werkstatt erfindet das Helferlein zufällig eine Tarnfarbe, die ihren Träger unsichtbar macht. Im Patentamt ermächtigen sich die Panzerknacker der Erfindung und schon bald machen sich in Onkel Dagoberts Geldspeicher die ersten Geldsäcke selbständig. Die Gauner nutzen dabei einen mit Tarnfarbe überzogenen Ballon. Donald wird in einen Sack geschmuggelt, um das Rätsel aufzuklären, gerät so in die Räuberhöhle, kann aber – dank Tarnfarbe – entkommen. Um den Panzerknackern das Handwerk zu legen, wird nach einer Eingebung von Tick, Trick und Track das von einer Firma Dagoberts an die Knacker gelieferte Helium mit Würstchenduft durchsetzt, was eine Meute aller Hunde Entenhausens in Bewegung setzt, der die Ducks und die Polizei nur zu folgen brauchen…

Vor allem im direkten Vergleich mit Carpi wirkt der Zeichner dieser vom jungen Rodolfo Cimino geschriebenen Geschichte, Luciano Capitanio, im Jahr 1961 schon ziemlich „zurückgeblieben“. Die Ducks ähneln am ehesten noch jenem von Al Taliaferro, sind aber in vielen Gesten und Haltungen einfach textunpassend in die Szenerie „hineingesetzt“. Der Handlungsverlauf strotzt nur so vor Ungereimtheiten. Ich erwähne hier mal nur die dicken Geldsäcke, die Donald irgendwie durch die Gitterstäbe (die in dieser Szene ja gar nicht notwendig wären) bringt. Und warum fliegt der Ballon der Panzerknacker eigentlich, nachdem seine Hülle durch einen Pfeil durchbohrt wurde, als wäre nichts gewesen weiter Richtung Hauptquartier? Warum bringen die Ducks den Ballon nicht einfach vor dem Duckschen Bankhaus zum Absturz, um die Panzerknacker dort von der Feuerwehr absprühen und von der Polizei verhaften zu lassen? Ganz einfach, weil die schöne Idee mit den Hunden und dem Helium-Würstchen-Gemisch dann nicht funktioniert hätte. Und die macht es die Geschichte letztlich doch noch ansatzweise wert, dass man sie liest. (5/15 - Somewhat Bad) Hobrowili (Diskussion) 16:14, 5. Mai 2025 (CEST)

Fazit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rund um die Zeichnerpersönlichkeit Giovan Battista Carpi (mit sehr unterschiedlichen Leistungsnachweisen aus den Jahren 1956, 1962 und 1966) entstand 1968 dieser interessant zu lesende Enten-Band mit einigem Streitpotenzial (Thema Rassismus). Auffällig, wie in der Kolorierung einige Konventionen gerade erst zu entstehen begannen: So haben Tick, Trick und Track teils nur rote, teils nur bunte Mützen, welche sie jeweils ununterscheidbar machen, und die Pullover der Panzerknackerbande sind noch nicht durchgängig rot, sondern auch blau und gelb. Hobrowili (Diskussion) 16:14, 5. Mai 2025 (CEST)