LTB 115: Rezension

In diesem Artikel wird das LTB 115 rezensiert. Welche Geschichten erfreuen das Fan-Herz und welche sollte man dem Gemütszustand halber lieber weglassen? Das erfährst du hier! Einen neutralen enzyklopädischen Artikel findest du unter LTB 115.

Jeder kann hier seine persönliche Meinung zu den in LTB 115 erschienenen Geschichten verfassen. Eine Unterschrift unter jedem Kommentar ist erwünscht (einzufügen mit ~~~~). Die Geschichten können mit Highlight ![]() , Gut

, Gut ![]() , Mittelmaß

, Mittelmaß ![]() oder Schlecht

oder Schlecht ![]() bewertet werden. Bei der Bewertung sollten Zeichnungen, Plot und Übersetzungen mit einbezogen werden. Eine genaue Anleitung zum Verfassen einer Rezension findest du hier. Viel Spaß!

bewertet werden. Bei der Bewertung sollten Zeichnungen, Plot und Übersetzungen mit einbezogen werden. Eine genaue Anleitung zum Verfassen einer Rezension findest du hier. Viel Spaß!

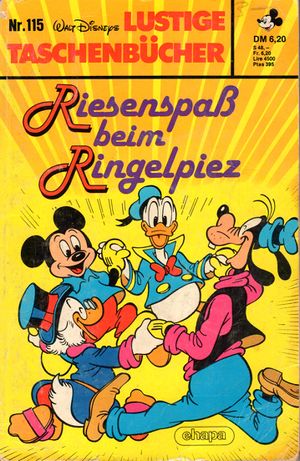

Cover[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Die neue Politik der italienischen und deutschen Disney-Verlage seit 1985, Maus- und Duck-Geschichten in einem Band zusammenzusperren, findet hier endlich auch einen angemessenen Ausdruck auf dem Cover: Von links nach rechts drehen sich Dagobert, Micky, Donald und Goofy tänzelnd im Kreis…

Die neue Politik der italienischen und deutschen Disney-Verlage seit 1985, Maus- und Duck-Geschichten in einem Band zusammenzusperren, findet hier endlich auch einen angemessenen Ausdruck auf dem Cover: Von links nach rechts drehen sich Dagobert, Micky, Donald und Goofy tänzelnd im Kreis…

Farblich und motivisch trotzdem nicht gerade ein Volltreffer. Das Gelb geht oben in ein strahlenförmig auslaufendes hässliches Orange über, der kursiv gesetzte violette Schriftzug hat etwas von Provinzdisko. Immerhin sind die Figuren gutgelaunt – ob das immer noch so wäre, wenn sie die Geschichten ihres Bandes hätten lesen müssen?... Hobrowili (Diskussion) 11:17, 27. Aug. 2025 (CEST)

Die Insel für Millionäre[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Daniel Düsentrieb errichtet für Onkel Dagobert auf einer Insel in den Tropen ein exklusives, vollautomatisiertes Ferienzentrum für reiche Touristen. Die Panzerknacker erleichtern die Gäste um ihre Wertsachen, während ein als Maharadscha verkleideter Klaas Klever den Zentralcomputer manipuliert und so für Chaos im Resort sorgt. Nur, um am Ende den für Dagobert den verunreinigten Boden wienern zu müssen…

Daniel Düsentrieb errichtet für Onkel Dagobert auf einer Insel in den Tropen ein exklusives, vollautomatisiertes Ferienzentrum für reiche Touristen. Die Panzerknacker erleichtern die Gäste um ihre Wertsachen, während ein als Maharadscha verkleideter Klaas Klever den Zentralcomputer manipuliert und so für Chaos im Resort sorgt. Nur, um am Ende den für Dagobert den verunreinigten Boden wienern zu müssen…

Die von Rudy Salvagnini geschriebene und von Massimo Dotta gezeichnete Geschichte ist die aktuellste des Bandes (sie entstand erst 1982), wirkt aber künstlerisch komplett wie in den 50ern stehengeblieben. Oft gerade hintergrundlos ausgeführt, liegen ihre überschaubaren Stärken im Gag-Bereich, wie beim selbstfahrenden Sessel: „Der fährt schon seit einer Stunde mit mir rum! Ich bin da machtlos!“ (S. 26). Erstaunlich, wie schicksalsergeben sich die Millionäre von der Technik übelst zurichten lassen, ohne auch nur auf die Idee zu kommen, Dagobert mit Regressforderungen zu überziehen., die nicht in Mitleid für den übertölpelten Erpel vergehen, für ein befriedigendes Leseerlebnis sorgen. Hobrowili (Diskussion) 11:17, 27. Aug. 2025 (CEST)

Der Nachwuchs-Glückspilz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Tick, Trick und Track sollen auf einem Camp des Fähnlein Fieselschweif einen etwa gleichaltrigen Neuankömmling namens Giesbert in die Freuden und Mühen des Pfadfinderwesens einführen. Doch der denkt gar nicht daran, bei den ihm gestellten Herausforderungen zu versagen, denn er ist wie Gustav Gans, als dessen Neffe er sich herausstellt, ein Schoßkind des Glücks…

Tick, Trick und Track sollen auf einem Camp des Fähnlein Fieselschweif einen etwa gleichaltrigen Neuankömmling namens Giesbert in die Freuden und Mühen des Pfadfinderwesens einführen. Doch der denkt gar nicht daran, bei den ihm gestellten Herausforderungen zu versagen, denn er ist wie Gustav Gans, als dessen Neffe er sich herausstellt, ein Schoßkind des Glücks…

Dass es bei allem „Jeden-Tag-eine-gute-Tat“-Gedöns auch bei Pfadfinderns missgünstig wie überall sonst zugeht, zeigt diese vertretbare S-Code-Story. Die Erwachsenen wie der angereiste Gutachter haben keinen Schimmer von den harten Bandagen, mit denen da gekämpft wird: „Wie kameradschaftlich diese Jungen doch miteinander umgehn! Keinerlei Neid!“ (S. 43) Fast schon eine Pointe… Der Vetter „Giesbert“ wird im amerikanischen Original von Bob Gregory (1981) übrigens „Clyde (Gander)“ benannt. Er scheint demnach eine andere Figur zu sein (also ein anderer Neffe Gustavs) als jener „Shamrock Gander“, der von Tony Strobl bereits lange vorher, 1955, erfunden, im Deutschen Golo Gans benannt (LTB 8, „Donald und das Filmfestival“), aber von anderen Autoren kaum aufgegriffen wurde. Dafür spricht neben der Tatsache, dass Tick, Trick und Track Giesbert nicht kennen, auch die abweichende Charakterisierung: Während Golo eher auftrumpfend wie sein Onkel ist, bleibt Giesbert extrem schüchtern. Hobrowili (Diskussion) 11:17, 27. Aug. 2025 (CEST)

Gleichberechtigung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Zwei Gauner entwenden von einer Militärbasis einen Mikrofilm, der per Zufall in den Pokal für einen Tortenwettbewerb fällt, an dem auch Minni und Klarabella teilnehmen. Die Diebe unternehmen einiges, alle Hobby-Bäckerinnen auszuschalten und mit einer eigenen, ekelhaft schmeckenden Torte zu gewinnen, um so an den Pokal und somit den Film zu gelangen. Doch Micky und Goofy spielen mit einer weiteren selbstgebackenen Torte die Helfer in der Not. Die Mädels wiederum haben Judo gelernt und werfen die beiden Industriespione k.o. …

Zwei Gauner entwenden von einer Militärbasis einen Mikrofilm, der per Zufall in den Pokal für einen Tortenwettbewerb fällt, an dem auch Minni und Klarabella teilnehmen. Die Diebe unternehmen einiges, alle Hobby-Bäckerinnen auszuschalten und mit einer eigenen, ekelhaft schmeckenden Torte zu gewinnen, um so an den Pokal und somit den Film zu gelangen. Doch Micky und Goofy spielen mit einer weiteren selbstgebackenen Torte die Helfer in der Not. Die Mädels wiederum haben Judo gelernt und werfen die beiden Industriespione k.o. …

Die Story von Michele Gazzarri ist in ihrer Motivation so abstrus, in ihrer Entwicklung so uninteressant, dass auch der begabte Zeichner Sergio Asteriti nur wenig ausrichten kann. Völlig unplausibel ist die Teilnahme der Gangster am Wettbewerb, statt der Gewinnerin den Pokal einfach zu entreißen, wie sie es letztlich ja dann doch versuchen müssen. Und die neuerworbenen Kampfeskünste von Minni und Klarabella sind nun vollends das, was sich Klein-Fritzchen unter „Gleichberechtigung“ vorstellt. Hobrowili (Diskussion) 11:17, 27. Aug. 2025 (CEST)

Gefahr im Anflug[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Dagobert stellt Donald an, um ihn herum sich tummelnde Fliegen mit einer schallgedämpften Pistole zu erledigen, denn jede Fliege könnte ein mit einem Mikroempfänger ausgestatteter Mini-Spion sein. In einem komplizierten Plan machen sich die Panzerknacker diese Neuigkeit zunutze, verkleiden sich als „Schwarznasenindianer“, als die sie vortäuschen, Donald habe durch seine Schüsse ein Totem geschändet. Sie verlangen ein Lösegeld, doch die Kinder sind der Bande bereits auf die Schliche gekommen…

Dagobert stellt Donald an, um ihn herum sich tummelnde Fliegen mit einer schallgedämpften Pistole zu erledigen, denn jede Fliege könnte ein mit einem Mikroempfänger ausgestatteter Mini-Spion sein. In einem komplizierten Plan machen sich die Panzerknacker diese Neuigkeit zunutze, verkleiden sich als „Schwarznasenindianer“, als die sie vortäuschen, Donald habe durch seine Schüsse ein Totem geschändet. Sie verlangen ein Lösegeld, doch die Kinder sind der Bande bereits auf die Schliche gekommen…

Bislang war’s ja schon nicht doll, aber diese Geschichte ist schier ungenießbar. Schon allein die Idee mit diesem „Fliegenschützen“ funktioniert hinten und vorne nicht und fast noch schlechter als die Maskerade der Panzerknacker. Das schwache Skript stammt (leider muss man sagen: mal wieder!) von Gian Giacomo Dalmasso, aber sein Zeichner Franco Lostaffa untertrifft das niedrige Niveau einigermaßen mühelos. Schade um die Druckerschwärze! Hobrowili (Diskussion) 11:17, 27. Aug. 2025 (CEST)

Trickreiche Goldschmuggler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Die Entenhausener Polizei hat es mit offenbar äußerst gewieften Goldschmugglern zur See wie in der Luft zu tun: Jedenfalls lässt sich bei den Razzien im Flugzeug und auf der Yacht „Albatros“ kein Krümel des Edelmetalls mehr finden. Doch Micky findet mit Einhilfe Goofys heraus: Im Flieger war das Gold in den ausgetauschten Passagiersitzen versteckt. Nun nehmen Hunter, Issel, Micky und Goofy auch die „Albatros“ erneut aufs Korn. Nach einer Schießerei kann die Besatzung verhaftet und das Gold unter einer Lackierung im Beiboot entdeckt, mit Rudi Rohrbruch in einer getarnten Gold-Gießerei schließlich auch der Kopf der Bande aufgespürt und verhaftet werden…

Die Entenhausener Polizei hat es mit offenbar äußerst gewieften Goldschmugglern zur See wie in der Luft zu tun: Jedenfalls lässt sich bei den Razzien im Flugzeug und auf der Yacht „Albatros“ kein Krümel des Edelmetalls mehr finden. Doch Micky findet mit Einhilfe Goofys heraus: Im Flieger war das Gold in den ausgetauschten Passagiersitzen versteckt. Nun nehmen Hunter, Issel, Micky und Goofy auch die „Albatros“ erneut aufs Korn. Nach einer Schießerei kann die Besatzung verhaftet und das Gold unter einer Lackierung im Beiboot entdeckt, mit Rudi Rohrbruch in einer getarnten Gold-Gießerei schließlich auch der Kopf der Bande aufgespürt und verhaftet werden…

Zum ersten Mal in diesem Band dürfen wir leicht aufatmen, denn dieser Comic ist zumindest nicht viel schwächer als andere ähnlich gelagerte, von Sergio Asteriti gezeichnete Krimis. Zwar ist die Story von Abramo Barosso allzu standardmäßig geraten, doch die Action-Szenen reißen es zum Teil wieder raus. Am Ende wird die Verhaftung von Rudi Rohrbruch deutlich zu hastig zu Ende erzählt. Hobrowili (Diskussion) 11:17, 27. Aug. 2025 (CEST)

Der Sonarpeiler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Entgegen allen Analysen sind Onkel Dagoberts beste Hochsee-Erdölvorkommen mit einem Mal total versiegt. Seine Vor-Ort-Recherchen mit einem aufschlussreichen Tauchgang Donalds zeigen auf, dass die Firma Gigantic Petrol, die nebenan einen Bohrturm betreibt, Dagoberts Öl unter Wasser mithilfe einer Nebenleitung einfach anzapft. Dahinter stecken die Panzerknacker, denen es auch gelingt, die Besatzung von Dagoberts eigenem Bohrturm Nr. 7 gegen die eigenen Leute auszutauschen. Rettung bringt der zu Beginn der Geschichte eingeführte und bereits mehrfach hilfreiche „Sonarpeiler“, der Daniel Düsentrieb den Kindern überlassen hatte, und mit dem auf Ultraschallwellen Lockrufe für jede Tierart ausgesendet werden können. Eine Schildkröte hatte bereits die Stangen des Käfigs, in dem die Ducks eingesperrt wurden, durchgebissen, und jetzt lösen besondere Krebse und Oktopusse ihre Fesseln und retten sie vorm Ertrinken – Hingegen gehen die Panzerknacker unter Mithilfe eines Riesenkraken mal wieder baden…

Entgegen allen Analysen sind Onkel Dagoberts beste Hochsee-Erdölvorkommen mit einem Mal total versiegt. Seine Vor-Ort-Recherchen mit einem aufschlussreichen Tauchgang Donalds zeigen auf, dass die Firma Gigantic Petrol, die nebenan einen Bohrturm betreibt, Dagoberts Öl unter Wasser mithilfe einer Nebenleitung einfach anzapft. Dahinter stecken die Panzerknacker, denen es auch gelingt, die Besatzung von Dagoberts eigenem Bohrturm Nr. 7 gegen die eigenen Leute auszutauschen. Rettung bringt der zu Beginn der Geschichte eingeführte und bereits mehrfach hilfreiche „Sonarpeiler“, der Daniel Düsentrieb den Kindern überlassen hatte, und mit dem auf Ultraschallwellen Lockrufe für jede Tierart ausgesendet werden können. Eine Schildkröte hatte bereits die Stangen des Käfigs, in dem die Ducks eingesperrt wurden, durchgebissen, und jetzt lösen besondere Krebse und Oktopusse ihre Fesseln und retten sie vorm Ertrinken – Hingegen gehen die Panzerknacker unter Mithilfe eines Riesenkraken mal wieder baden…

Bevor der dänische Disney-Autor und -Zeichner Freddy Milton ein Dream Team mit dem Niederländer Daan Jippes wurde, schrieb er im Jahre 1976 drei Geschichten für italienische Zeichner, von denen diese hier für Massimo De Vita die letzte war (die zweite, von Guido Scala gezeichnet, war bereits in LTB 59 erschienen). Auch wenn zum Teil die Unlogik etwas wuchert (Warum sinkt die auf S. 147 von Walen angegriffene Bohrinsel dann doch so rein gar nicht, ja schwankt auf der nächsten Seite nicht einmal mehr?), gibt es ein paar ganz brauchbare Wendungen, die das Interesse des Lesers hochhalten. Dass sich der leitende Ingenieur Meier irgendwann die Maske vom Gesicht zieht und als Panzerknacker zu erkennen gibt, damit rechnet man nicht wirklich. Im Zentrum der Geschichte steht aber freilich das Ensemble der Meeresbewohner, die von dem phänomenalen Sonarpeiler angezogen und zu den „Best Buddies“ der Ducks werden. Der werdenden Zeichnerpersönlichkeit Massimo De Vita kann man dabei zusehen, wie sie begann, mehr Vielfalt in ihre Panels zu bringen, gerade am Anfang der Geschichte, als die vom Strand in die Stadt laufenden Ducks in ungewohnten Perspektiven verfolgt werden. Das reicht für die beste Geschichte in „Riesenspaß beim Ringelpiez“. Hobrowili (Diskussion) 11:17, 27. Aug. 2025 (CEST)

Der Stern des Südens[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() …weil der Beitrag von Romano Scarpa nicht überzeugen kann. Minni ist als Gesellschaftsdame bei der Gräfin Edeltraut von Ehrenreich angestellt. Diese ist Besitzerin einer geheimnisvollen Kristallmuschel, die vorgeblich besonders schützenswert ist, von der Ehrenreich aber immer wieder in brenzlige Situationen gebracht und sogar auf eine Kreuzfahrt in die Südsee mitgeschleppt wird. Micky hat Blut geleckt und ist mit Goofy an Bord, wo sich die seltsamen Zwischenfälle, die die Muschel hätten zerstören können, häufen. So taucht ein Wilder schier aus dem Nichts auf und schlägt mit dem Beil auf den Wertgegenstand ein. Parallel betreibt Micky Nachforschungen, die ihn der Lösung des Rätsels näherbringen. Auf der Insel Tahikiti begegnet die Vierergruppe einem Eingeborenen, der sie zu einem schwarzen Gegenstück der weißen Kristallmuschel führt. Aneinandergehalten zerspringen beide in tausend Stücke. Darin kommt ein Mikrofilm zum Vorschein: Das war der Zweck der ganzen Zerstörungsversuche; der Eingeborene und die Gräfin, die in Wirklichkeit Fred Fräser heißt und ein lange gesuchter Industriespion ist, stecken unter einer Decke! Gut verschnürt treten die beiden Gauner mit der ganzen Kreuzfahrtgesellschaft die Heimreise an…

…weil der Beitrag von Romano Scarpa nicht überzeugen kann. Minni ist als Gesellschaftsdame bei der Gräfin Edeltraut von Ehrenreich angestellt. Diese ist Besitzerin einer geheimnisvollen Kristallmuschel, die vorgeblich besonders schützenswert ist, von der Ehrenreich aber immer wieder in brenzlige Situationen gebracht und sogar auf eine Kreuzfahrt in die Südsee mitgeschleppt wird. Micky hat Blut geleckt und ist mit Goofy an Bord, wo sich die seltsamen Zwischenfälle, die die Muschel hätten zerstören können, häufen. So taucht ein Wilder schier aus dem Nichts auf und schlägt mit dem Beil auf den Wertgegenstand ein. Parallel betreibt Micky Nachforschungen, die ihn der Lösung des Rätsels näherbringen. Auf der Insel Tahikiti begegnet die Vierergruppe einem Eingeborenen, der sie zu einem schwarzen Gegenstück der weißen Kristallmuschel führt. Aneinandergehalten zerspringen beide in tausend Stücke. Darin kommt ein Mikrofilm zum Vorschein: Das war der Zweck der ganzen Zerstörungsversuche; der Eingeborene und die Gräfin, die in Wirklichkeit Fred Fräser heißt und ein lange gesuchter Industriespion ist, stecken unter einer Decke! Gut verschnürt treten die beiden Gauner mit der ganzen Kreuzfahrtgesellschaft die Heimreise an…

Vor allem in seiner Schaffensphase bis zum Anfang der 1960er Jahre war der Zeichner-Autor Romano Scarpa ein Meister darin, logische Brüche seiner Geschichten durch seine Könnerschaft zu kaschieren. In diesem Werk von 1976 – Scarpa war gerade verstärkt wieder an das Storyboard zurückgekehrt – gelingt das gelinde gesagt gar nicht. Nun gut, Minni sollte also als Zeugin dienen, dass die Muschel durch einen Zufall zersprungen ist. So weit, so gut. Doch was ist das für ein schwachsinniger Vertrag, den der Industriespion da mit seinen Auftraggebern abgeschlossen hat, nach dem eine Muschel heil wieder abgeliefert werden soll, wenn es denen doch eigentlich nur um den Mikrofilm gegangen sein dürfte? Wie und warum ist der Mikrofilm überhaupt da reingeraten? Warum die ganzen vorherigen Zerstörungsversuche, wenn die Muschel doch ohnehin im akustischen Kontakt mit ihrem Gegenpart auf Tahikiti zerspringen würde? Und woher wussten „der Dicke“ (siehe Bild) und Fräser das überhaupt? Der „Stern des Südens“ macht alle Story-Fehler, die Scarpa 13 Jahre früher, in der thematisch und motivisch (fast zu) ähnlich gelagerten Geschichte „Micky rettet das Korallenkänguruh“ (LTB 29), noch so erfolgreich vermieden hatte. Und die Zeichnungen, vor allem die Bild-Gags, sind eben hier auch nicht so stark, dass Scarpa sich allein mit seiner künstlerischen Brillanz über die Ziellinie retten würde. Hobrowili (Diskussion) 11:17, 27. Aug. 2025 (CEST)

Eine einmalige Attraktion[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Tick, Trick und Track heuern mit einer waghalsigen Akrobatik-Vorführung beim Zirkus an… Jetzt beim Schreiben grübele ich noch darüber nach, ob der Gag dieses Zweiseiters nicht in seiner Gaglosigkeit bestehen mag. Bin aber eher doch überzeugt, dass nicht. Hobrowili (Diskussion) 11:17, 27. Aug. 2025 (CEST)

Tick, Trick und Track heuern mit einer waghalsigen Akrobatik-Vorführung beim Zirkus an… Jetzt beim Schreiben grübele ich noch darüber nach, ob der Gag dieses Zweiseiters nicht in seiner Gaglosigkeit bestehen mag. Bin aber eher doch überzeugt, dass nicht. Hobrowili (Diskussion) 11:17, 27. Aug. 2025 (CEST)

Das Melonen-Millionengeschäft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Onkel Dagobert lässt bislang erfolglos in einer Botanischen Versuchsanstalt Obst- und Gemüsesorten aus aller Welt anbauen und kreuzen. Da kommt ihm das „Melontraub“ gerade recht, eine Essenz, die potenziell Weintrauben auf Melonengröße anwachsen lassen würde. Allen Sabotageaktionen des Konkurrenten Klaas Klever (und seines Adlatus Anwantzer) zum Trotz gedeihen die Melonenpflanzen auf dem Dach des Geldspeichers prächtig. Und doch enttäuscht das Ergebnis…

Onkel Dagobert lässt bislang erfolglos in einer Botanischen Versuchsanstalt Obst- und Gemüsesorten aus aller Welt anbauen und kreuzen. Da kommt ihm das „Melontraub“ gerade recht, eine Essenz, die potenziell Weintrauben auf Melonengröße anwachsen lassen würde. Allen Sabotageaktionen des Konkurrenten Klaas Klever (und seines Adlatus Anwantzer) zum Trotz gedeihen die Melonenpflanzen auf dem Dach des Geldspeichers prächtig. Und doch enttäuscht das Ergebnis…

… weil nach Kreuzung von Melonenpflanzen und Weinreben nicht Trauben an den Weinstöcken gedeihen, sondern Melonen. Na, das ist doch besser als nix, besser jedenfalls als zum Beispiel die „Äpfsen“, die Mini-Äpfel in Erbsenschoten, die Dagoberts Mendel-Verschnitt Professor Tuttifrutti zuvor rausgerutscht waren. Eigentlich kein Grund für Dagobert, gleich in Ohnmacht zu sinken. Das Autoren-Ehepaar Manuela Marinato/Giorgio Pezzin lässt seine Story auf einer Idee fußen, die vermutlich dem Geist Marinatos, die einen Universitätsabschluss in Biologie hat, entsprungen ist. Zeichner Giorgio Cavazzano wird im Jahr 1977 einmal mehr seinem Ruf als „franko-belgischster“ italienischer Disney-Zeichner gerecht, kann aber auch nicht verhindern, dass „Das Melonen-Millionengeschäft“ wie eine in die Länge gezogene kleine Gag-Geschichte daherkommt. Hobrowili (Diskussion) 11:17, 27. Aug. 2025 (CEST)

Der doppelte Donald[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Daisy versetzt Donald in derartigen Freizeitstress, dass dieser bei Daniel Düsentrieb einen Doppelgänger in Auftrag gibt. Der Erfinder verspricht nicht zu viel, das Duplikat werde „sogar besser als das Original“ (S. 245), denn in der Folge beeindruckt der falsche Donald Daisy mit Energie, Charme und Bildung. Zum Glück für Donald löst sich der Nebenbuhler irgendwann in Luft auf. Auch Daisy ist nach den letzten Erfahrungen nicht mehr so sehr nach Perfektion und zufrieden mit einem ganz einfachen Picknick mit dem echten Donald…

Daisy versetzt Donald in derartigen Freizeitstress, dass dieser bei Daniel Düsentrieb einen Doppelgänger in Auftrag gibt. Der Erfinder verspricht nicht zu viel, das Duplikat werde „sogar besser als das Original“ (S. 245), denn in der Folge beeindruckt der falsche Donald Daisy mit Energie, Charme und Bildung. Zum Glück für Donald löst sich der Nebenbuhler irgendwann in Luft auf. Auch Daisy ist nach den letzten Erfahrungen nicht mehr so sehr nach Perfektion und zufrieden mit einem ganz einfachen Picknick mit dem echten Donald…

Carl Fallberg und Tony Strobl liefern gemessen an dem knapp zur Verfügung stehenden Raum eine ordentliche Gag-Geschichte und gewinnen dem Doppelgänger-Motiv sogar einen einigermaßen spannenden Höhepunkt ab. „Double Trouble“, wie die Kurzgeschichte im amerikanischen Original heißt, liest sich in Zeiten, die von dem Diskurs um Künstliche Intelligenz geprägt ist, natürlich noch einmal ganz anders als zur Entstehungszeit 1978. Hobrowili (Diskussion) 11:17, 27. Aug. 2025 (CEST)

Fazit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Band beginnt sehr schwach. Bei aller Steigerung bis zum Ende bleibt das Niveau in der Zusammenschau bescheiden. Es sind wohl Gesamtergebnisse wie diese, die Ehapa zu dem Entschluss kommen ließen, in Zukunft (ab Band 117) nicht mehr auf Übernahmen der I Classici-Bände, sondern auf aktuellere Direktübernahmen aus dem „Topolino“ zu setzen. Hobrowili (Diskussion) 11:17, 27. Aug. 2025 (CEST)