LTB 99: Rezension

In diesem Artikel wird das LTB 99 rezensiert. Welche Geschichten erfreuen das Fan-Herz und welche sollte man dem Gemütszustand halber lieber weglassen? Das erfährst du hier! Einen neutralen enzyklopädischen Artikel findest du unter LTB 99.

Jeder kann hier seine persönliche Meinung zu den in LTB 99 erschienenen Geschichten verfassen. Eine Unterschrift unter jedem Kommentar ist erwünscht (einzufügen mit ~~~~). Die Geschichten können mit Highlight ![]() , Gut

, Gut ![]() , Mittelmaß

, Mittelmaß ![]() oder Schlecht

oder Schlecht ![]() bewertet werden. Bei der Bewertung sollten Zeichnungen, Plot und Übersetzungen mit einbezogen werden. Eine genaue Anleitung zum Verfassen einer Rezension findest du hier. Viel Spaß!

bewertet werden. Bei der Bewertung sollten Zeichnungen, Plot und Übersetzungen mit einbezogen werden. Eine genaue Anleitung zum Verfassen einer Rezension findest du hier. Viel Spaß!

Cover[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Onkel Dagobert mit Schnorchel und Taucherbrille, bewaffnet mit einer Harpune, die mehr wie eine Fonduegabel aussieht, bekleidet mit einem gelb-rot geringelten Badeanzug, sieht sich im bunten Treiben der Unterwasserwelt um. Die Fische schauen neugierig. Ein Schild am Meeresgrund belehrt den Taucher und uns: „Fischen verboten!“...

Onkel Dagobert mit Schnorchel und Taucherbrille, bewaffnet mit einer Harpune, die mehr wie eine Fonduegabel aussieht, bekleidet mit einem gelb-rot geringelten Badeanzug, sieht sich im bunten Treiben der Unterwasserwelt um. Die Fische schauen neugierig. Ein Schild am Meeresgrund belehrt den Taucher und uns: „Fischen verboten!“...

Mir gefallen die Kontraste der kräftigen Farben des Vorder- zum schönen Dunkelblau des Hintergrunds. Die von Fischen und Dagobert aufsteigenden Blubberblasen tun das Übrige zu einem sommerlichen Unterwasser-Gefühl. Negativ ist hier der mangelnde Zusammenhang zur Titelgebung zu bewerten. Denn Onkel Dagobert schwimmt hier ja gar nicht im Geld, sondern schlicht wie jedermann im Wasser. Kontext: Die italienische Vorlage zu LTB 99 hieß „Paperone Estate“, es war ein im August erschienener Ferienband, der also gar nicht auf sonstige Hobbys des Protagonisten anspielen wollte. Der deutsche Band erschien jedoch ein Jahr später erst im September – da hätte ein Bezug zum Sommerspaß wenig Sinn gemacht – allerdings nicht weniger als der zu Dagoberts täglichen Geldbädern. Hobrowili (Diskussion) 10:58, 27. Aug. 2025 (CEST)

Eine kolossale Verleumdung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Onkel Dagobert will unbedingt die kleine, Klaas Klever gehörende Insel Pinctadas besitzen – aus Prinzip. Mit einem seiner Erdöltanker fingiert er einen Versicherungsbetrug, den er Klaas Klever aufdecken lässt. Vor Gericht kommt heraus, dass es ein ganz anderes Schiff war, auf das die Versicherungspolice abgeschlossen wurde, als das, das er auf offener See versenken ließ. In der Zwischenzeit waren aber in aller Welt Medienberichte über den vermeintlichen Versicherungsbetrüger Dagobert Duck erschienen, wegen derer er Klaas Klever verklagen könnte – doch er verzichtet darauf zugunsten der Abtretung von Pinctadas. Selbst Klever ist mit diesem Deal nicht unzufrieden…

Onkel Dagobert will unbedingt die kleine, Klaas Klever gehörende Insel Pinctadas besitzen – aus Prinzip. Mit einem seiner Erdöltanker fingiert er einen Versicherungsbetrug, den er Klaas Klever aufdecken lässt. Vor Gericht kommt heraus, dass es ein ganz anderes Schiff war, auf das die Versicherungspolice abgeschlossen wurde, als das, das er auf offener See versenken ließ. In der Zwischenzeit waren aber in aller Welt Medienberichte über den vermeintlichen Versicherungsbetrüger Dagobert Duck erschienen, wegen derer er Klaas Klever verklagen könnte – doch er verzichtet darauf zugunsten der Abtretung von Pinctadas. Selbst Klever ist mit diesem Deal nicht unzufrieden…

Der Start in diesen Band kann sich sehen lassen – der ungewöhnliche Plot des 1969 von Guido Martina geschriebenen und von Giovan Battista Carpi gezeichneten Comics wird geduldig und logisch entwickelt. Aus heutiger Sicht ist die global-medial einsetzende Vorverurteilung des verdächtigen Multi-Milliardärs interessant, die vor Gericht auf den Urheber der Kampagne zurückschlägt. Nach den heute greifenden Mechanismen, nach der ein Reinwaschen eines einmal aufs Korn genommenen Medienopfers kaum noch möglich ist und „immer etwas hängenbleibt“, hätte Dagobert von seinem komplizierten Plan wohl lieber Abstand genommen. Hobrowili (Diskussion) 10:58, 27. Aug. 2025 (CEST)

Ein Schlag ins Wasser[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Dagoberts ergiebige Erdölquellen in Kalifolien fördern plötzlich nur noch Wasser – na gut, manchmal ist auch noch ein Goldfisch dabei. Bei Recherchen vor Ort kommen Tick, Trick und Track den Panzerknackern auf die Schliche, die nebenan als „Petrol-Knack“ ebenfalls Bohrtürme betreiben, aber in Wahrheit nur das Erdöl ihres Nachbarn abzapfen. Die Kinder werden von den Verbrechern gefasst, können ihre Onkels aber in einem codierten Brief auf ihre Lage aufmerksam machen. Schon bald sehen sich die Panzerknacker einem Lastwagen vollbesetzt mit Polizisten gegenüber…

Dagoberts ergiebige Erdölquellen in Kalifolien fördern plötzlich nur noch Wasser – na gut, manchmal ist auch noch ein Goldfisch dabei. Bei Recherchen vor Ort kommen Tick, Trick und Track den Panzerknackern auf die Schliche, die nebenan als „Petrol-Knack“ ebenfalls Bohrtürme betreiben, aber in Wahrheit nur das Erdöl ihres Nachbarn abzapfen. Die Kinder werden von den Verbrechern gefasst, können ihre Onkels aber in einem codierten Brief auf ihre Lage aufmerksam machen. Schon bald sehen sich die Panzerknacker einem Lastwagen vollbesetzt mit Polizisten gegenüber…

So ein „Abzapfplot“ ist ja durchaus in den italienischen Comics gängig, aber derart langweilig aufbereitet wie in diesem von Pavese/Chierchini war er wohl selten. Als einzige leichte Überraschung könnte der codierte Brief der Kinder zu verbuchen sein. Immer wieder verblüffend übrigens, wie leicht sich eine Bande, die immerhin eine ausgefeilte Bohrturm- und Absaugtechnologie errichtet und dafür eine eigene Firma gegründet hat, am Ende übers Ohr hauen und fassen lässt. Hobrowili (Diskussion) 10:58, 27. Aug. 2025 (CEST)

Die vermeintlichen Glücksbringer[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Dagobert Ducks Geldspeicher wird von bissigen Marienkäfern heimgesucht, die sich auch gegenüber seinen Geldbarren äußerst gefräßig zeigen. Verantwortlich für diese neueste Not des Multi-Milliardärs ist Professor Coccinellus, der wahre Marienkäfermonsterkulturen gezüchtet hat zu einem einzigen Zweck: Alle Goldvorräte der Welt zu vernichten, damit seine umso mehr wert sind. Selbst als mit Hilfe der Kinder und Donalds die Zuflugswege zum Gold versperrt werden, rüstet Cocccinellus seine Tierchen mit Bohrgeräten und Sprengstoff aus. Erst Daniel Düsentrieb bringt Rettung und lenkt die Insekten von ihrer vorprogrammierten Route ab zurück zu den Goldvorräten ihres Schöpfers, der nur noch um Gnade winseln kann…

Dagobert Ducks Geldspeicher wird von bissigen Marienkäfern heimgesucht, die sich auch gegenüber seinen Geldbarren äußerst gefräßig zeigen. Verantwortlich für diese neueste Not des Multi-Milliardärs ist Professor Coccinellus, der wahre Marienkäfermonsterkulturen gezüchtet hat zu einem einzigen Zweck: Alle Goldvorräte der Welt zu vernichten, damit seine umso mehr wert sind. Selbst als mit Hilfe der Kinder und Donalds die Zuflugswege zum Gold versperrt werden, rüstet Cocccinellus seine Tierchen mit Bohrgeräten und Sprengstoff aus. Erst Daniel Düsentrieb bringt Rettung und lenkt die Insekten von ihrer vorprogrammierten Route ab zurück zu den Goldvorräten ihres Schöpfers, der nur noch um Gnade winseln kann…

„Coccinella“ heißt auf Italienisch übrigens „Marienkäfer“. Dieser Bezug zum wahnsinnigen Erfinder in der Geschichte von Rodolfo Cimino hat es zum Glück in die deutsche Ausgabe geschafft. Und obwohl Giorgio Bordini keine Marienkäfer zeichnen kann – auch keine genmanipulierten –, steigern alle Panels, in denen diese Quälgeister Dagoberts auftauchen, den Spaß an der Story, die durchaus temporeich, aber eben auch recht überraschungsarm verläuft. Hobrowili (Diskussion) 10:58, 27. Aug. 2025 (CEST)

Der blaue Fluch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Diesmal wollen Gitta Gans und ihr Geschäftspartner Kuno Knäul Onkel Dagobert im Schmuckgewerbe Konkurrenz machen. Weil das Geschäft schlecht läuft, holt sich Gitta Hilfe bei ihrer Zauberfreundin in Afrika. Und die „blaue Perle“, die von dieser behext wird, hat es wirklich in sich: Zunächst verführt sie, ausgestellt in Gittas Schaufenster, ihre Betrachter dazu, im Laden etwas zu kaufen. Dagobert selbst bleibt nicht ungeschoren. Vor Gericht erwirkt er eine Verfügung, die Perle zu konfiszieren, doch alsbald offenbart die Perle eine neue Fähigkeit: Um sie herum zerfallen alle anderen Schmuckstücke zu Staub, in Dagoberts Laden wie Juwelenschrank. Außerdem der Dauerwerbebeschallung durch den florierenden Laden von „Knäul & Gans“ ausgesetzt, wird Dagobert zum maladen Patienten, der wahre Rosskuren über sich ergehen zu lassen hat. Tick, Trick und Track sprechen bei ihrer Tante Gitta vor, woraufhin sie ihr Geschäft aufgibt im Tausch mit einer romantischen Kreuzfahrt mit ihrem Bertilein…

Diesmal wollen Gitta Gans und ihr Geschäftspartner Kuno Knäul Onkel Dagobert im Schmuckgewerbe Konkurrenz machen. Weil das Geschäft schlecht läuft, holt sich Gitta Hilfe bei ihrer Zauberfreundin in Afrika. Und die „blaue Perle“, die von dieser behext wird, hat es wirklich in sich: Zunächst verführt sie, ausgestellt in Gittas Schaufenster, ihre Betrachter dazu, im Laden etwas zu kaufen. Dagobert selbst bleibt nicht ungeschoren. Vor Gericht erwirkt er eine Verfügung, die Perle zu konfiszieren, doch alsbald offenbart die Perle eine neue Fähigkeit: Um sie herum zerfallen alle anderen Schmuckstücke zu Staub, in Dagoberts Laden wie Juwelenschrank. Außerdem der Dauerwerbebeschallung durch den florierenden Laden von „Knäul & Gans“ ausgesetzt, wird Dagobert zum maladen Patienten, der wahre Rosskuren über sich ergehen zu lassen hat. Tick, Trick und Track sprechen bei ihrer Tante Gitta vor, woraufhin sie ihr Geschäft aufgibt im Tausch mit einer romantischen Kreuzfahrt mit ihrem Bertilein…

Die Story von Cimino ist für einen solchen Geschäftskampf zwischen Gitta und Dagobert in Ordnung, aber nicht mehr. Vor allem fällt auf, wie wenig Cimino im Fortgang der Handlung mit Kuno Knäul anzufangen weiß, auf den er nur deswegen nicht verzichten konnte, weil er bei einem Geschäftskampf zwischen Gitta und Dagobert nun einmal immer dabei ist. Aber so läuft das nunmal in diesem Subgenre: „Wir gründen eine Firma unter deinem Namen, aber bestimmen tu ich!“ (Gitta, S. 100) Gut wird das Gesamtergebnis nur durch die feinen Bildgags von Romano Scarpa, der so etwas natürlich im Jahr 1969 bereits im Schlaf beherrschte, etwa bei der durch Dagobert durchbrochenen Glasscheibe, die diesmal aber nicht, wie sonst bei diesem Motiv üblich, zersplittert. Aus dem Mund der Monteure: „W… was war das?“ – „Den Umrissen nach war’s der Milliardär Duck!“ (S. 114) Hobrowili (Diskussion) 10:58, 27. Aug. 2025 (CEST)

Schall gegen Rauch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Donald soll für Onkel Dagobert auf Eingeborenen-Inseln, „die bis jetzt von der Zivilisation verschont wurden“ (S. 126), billigen Gablonzer-Schmuck gegen wertvolle einheimische Waren tauschen. Doch stattdessen erfahren er und Tick, Trick und Track auf einer dieser Inseln, dass deren Bewohner eine besondere Vorliebe für verbrannten Torf hegen, der aus den Schornsteinen des alten Kohledampfers quillt, mit denen Dagobert seinen Neffen auf die Fahrt geschickt hat. Nun zieht Donald ohne Wissen seines Onkels einen schwunghaften Handel mit Rauch auf, den er sogar aus dessen Fabriken abzweigt und in Kartuschen abfüllt. Durch einen Detektiv erfährt Dagobert von den Geschäften seines Neffen und verklagt ihn wegen Diebstahls. Der Richter kann jedoch keinen Schaden beim Kläger erkennen und gibt Donald Recht…

Donald soll für Onkel Dagobert auf Eingeborenen-Inseln, „die bis jetzt von der Zivilisation verschont wurden“ (S. 126), billigen Gablonzer-Schmuck gegen wertvolle einheimische Waren tauschen. Doch stattdessen erfahren er und Tick, Trick und Track auf einer dieser Inseln, dass deren Bewohner eine besondere Vorliebe für verbrannten Torf hegen, der aus den Schornsteinen des alten Kohledampfers quillt, mit denen Dagobert seinen Neffen auf die Fahrt geschickt hat. Nun zieht Donald ohne Wissen seines Onkels einen schwunghaften Handel mit Rauch auf, den er sogar aus dessen Fabriken abzweigt und in Kartuschen abfüllt. Durch einen Detektiv erfährt Dagobert von den Geschäften seines Neffen und verklagt ihn wegen Diebstahls. Der Richter kann jedoch keinen Schaden beim Kläger erkennen und gibt Donald Recht…

Die Insulaner, die sich an schweren Umweltverschmutzungen erfreuen und ihre Lungen diesen aussetzen, sind an sich schon eine reichlich unverdauliche Idee, und Cimino/Bordini fällt eben auch wenig ein, uns darüber hinaus für diese Story zu interessieren. Freilich ist da noch die ethische Frage nach der Verantwortung des Unternehmers für das, was da aus seinen Schloten tritt. Und da könnte man, wenn man wollte, auch den Bogen spannen bis zum Handel mit Co2-Zertifikaten. Hobrowili (Diskussion) 10:58, 27. Aug. 2025 (CEST)

Die Fräser-Strahlen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Sagte ich gerade „unverdaulich“…? Da hatte ich noch nicht diese Geschichte gesehen! Darin kooperieren die Panzerknacker mit einem Professor Zweistein, der „Fräser-Strahlen“ erfindet, welche kleine Goldpartikelchen aus Dagoberts Geldspeicher absaugen und ins Panzerknacker-Hauptquartier rieseln lassen. Im Moment ihres Triumphes wendet sich Zweistein an Dagobert und gegen seine ehemaligen Partner, richtet die Strahlen auf deren neuen Unterschlupf aus, wodurch sie nicht einmal mehr ihre Zeche im Wirtshaus zahlen können…

Sagte ich gerade „unverdaulich“…? Da hatte ich noch nicht diese Geschichte gesehen! Darin kooperieren die Panzerknacker mit einem Professor Zweistein, der „Fräser-Strahlen“ erfindet, welche kleine Goldpartikelchen aus Dagoberts Geldspeicher absaugen und ins Panzerknacker-Hauptquartier rieseln lassen. Im Moment ihres Triumphes wendet sich Zweistein an Dagobert und gegen seine ehemaligen Partner, richtet die Strahlen auf deren neuen Unterschlupf aus, wodurch sie nicht einmal mehr ihre Zeche im Wirtshaus zahlen können…

Ein äußerst billiges Exemplar des Genres „Dagobert in Not“, mehr ist zu diesem leider handelsüblichen Panzerknacker-Raubstück von Cimino/Capitanio kaum zu sagen. Schön, dass Dagobert nach seinen ersten Messungen, die schwindendes Münzgewicht belegen, auch schon darauf kommt, dass man in einem mit Reichtümern randgefüllten Geldspeicher nachts vielleicht die Fenster schließen sollte. Kaum zu glauben: Fast am meisten Spaß macht noch das gezwirbelte einzelne Haar auf dem Kopf von Professor Zweistein. Um dieses Haar schrammt die Geschichte an der Tiefstwertung vorbei. Hobrowili (Diskussion) 10:58, 27. Aug. 2025 (CEST)

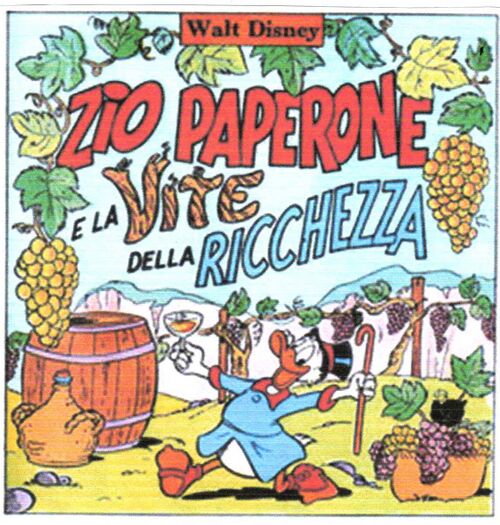

Die Rebe des Reichtums[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Als Dagobert vor dem Archäologischen Museum mit dessen Direktor zusammenrasselt, bleibt in seinem Zylinder ein mysteriöses Schriftstück hängen, das den Weg zur „Rebe des Reichtums“ auf der fast unerforschten Insel Dröhnland weist. Dort bekommen es die Ducks mit den Eigeborenenstämmen der Dröhnlinge und der Trommlinge zu tun, bei denen die Namen Programm sind. Inmitten eines steinernen Irrgartens entdecken sie dann die langgesuchte Gutedelrebe, deren Triebe dann auch gut auf dem Dach des Geldspeichers gedeihen. Der daraus gekelterte Wein ist zwar sauer, doch was tut Onkel Dagobert nicht alles, um seinen Verdienst aufzubessern. Doch während der alte Herr den Trunk nicht recht verträgt, geht es auch mit den Bilanzen seiner Unternehmen bergab. Tick, Trick und Track komplettieren beim Direktor des Archäologischen Museums den Text des Schriftstücks: Die Rebe war auf Dröhnland nur wegen der berauschenden Wirkung des Weines so begehrt…

Als Dagobert vor dem Archäologischen Museum mit dessen Direktor zusammenrasselt, bleibt in seinem Zylinder ein mysteriöses Schriftstück hängen, das den Weg zur „Rebe des Reichtums“ auf der fast unerforschten Insel Dröhnland weist. Dort bekommen es die Ducks mit den Eigeborenenstämmen der Dröhnlinge und der Trommlinge zu tun, bei denen die Namen Programm sind. Inmitten eines steinernen Irrgartens entdecken sie dann die langgesuchte Gutedelrebe, deren Triebe dann auch gut auf dem Dach des Geldspeichers gedeihen. Der daraus gekelterte Wein ist zwar sauer, doch was tut Onkel Dagobert nicht alles, um seinen Verdienst aufzubessern. Doch während der alte Herr den Trunk nicht recht verträgt, geht es auch mit den Bilanzen seiner Unternehmen bergab. Tick, Trick und Track komplettieren beim Direktor des Archäologischen Museums den Text des Schriftstücks: Die Rebe war auf Dröhnland nur wegen der berauschenden Wirkung des Weines so begehrt…

Das ist sage und schreibe die fünfte von Rodolfo Cimino geschriebene Geschichte in diesem Band nacheinander und womöglich in dieser Reihe die typischste: Wieder einmal spüren die Ducks einer halb verstandenen Legende mit nur ungewisser Aussicht auf Gewinn nach und müssen sich dabei mit allerhand seltsamen Völkerschaften auseinandersetzen. Diese sind von Cimino ganz schön konzipiert, von dem schwachen Zeichner Luciano Capitanio aber nicht ohne Schlagseite ins Peinliche umgesetzt. Immer wenn ich den Band durchblätterte, konnte ich nicht umhin die Augen zu verdrehen, wenn ich dieser hölzernen Trommlinge mit ihren überdimensionierten Schlägeln ansichtig wurde. Dennoch ist das Gesamtergebnis wegen der Vielfalt der Abenteuerorte deutlich besser als das desselben Gespanns in der Geschichte zuvor, selbst wenn einige Seiten schon für den italienischen Zweitabdruck in den I Classici der Kürzungsschere zum Opfer fielen. Gänzlich liebenswürdig gar ist Dagoberts Gelassenheit beim Einstecken des Misserfolgs: „Das Pergament hatte im Grunde völlig recht! Ist es nicht eine Pracht, wie es auf meinem Balkon grünt uns zwitschert? Das ist doch auch eine Art Reichtum!“ (S. 204) Ob dem guten Geizhals da nicht immer noch der Wein die Sinne benebelt hat?... Hobrowili (Diskussion) 10:58, 27. Aug. 2025 (CEST)

Schicksalhaftes Schneckenrennen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Dagobert Duck und Klaas Klever sind beide unter die Sammler gegangen und hinter der seltenen Kegelschnecke „Conus Admiralis“ her, die ein armer Fischer auf Wuam aus der Südsee geholt habe. So sehr sie konkurrieren, sind die beiden Multimilliardäre doch auf Kooperation angewiesen, den Mann in den Gefilden der 1000 Inseln aufzuspüren. Zwischenzeitlich tauchen weitere 300 dieser Schnecken auf, sodass ihr Seltenheitswert fraglich wird. Durch natürlichen Schwund, aber auch Zerstörungswillen bleiben dann aber doch nur noch jeweils eine in der Hand von Klever und von Dagobert übrig. Doch der hat bereits ein neues Zielobjekt auf den Philippinen auf dem Schirm, eine superseltene „Conus cedo nulli“…

Dagobert Duck und Klaas Klever sind beide unter die Sammler gegangen und hinter der seltenen Kegelschnecke „Conus Admiralis“ her, die ein armer Fischer auf Wuam aus der Südsee geholt habe. So sehr sie konkurrieren, sind die beiden Multimilliardäre doch auf Kooperation angewiesen, den Mann in den Gefilden der 1000 Inseln aufzuspüren. Zwischenzeitlich tauchen weitere 300 dieser Schnecken auf, sodass ihr Seltenheitswert fraglich wird. Durch natürlichen Schwund, aber auch Zerstörungswillen bleiben dann aber doch nur noch jeweils eine in der Hand von Klever und von Dagobert übrig. Doch der hat bereits ein neues Zielobjekt auf den Philippinen auf dem Schirm, eine superseltene „Conus cedo nulli“…

Auch Zeichner Giorgio Bordini ist in diesem Band mit immerhin drei Geschichten vertreten, hier nach einem Skript der Barosso-Brüder. Das Uninteressanteste, weil sattsam Bekannteste ist der gesamte Mittelteil, sind die gehässigen Versuche zwischen Dagobert und Klever, einander auszustechen und dabei dabei auch das ganz große Ausgabenrad nicht zu scheuen: „…der Giftzwerg hat über Funk sämtliche Boote und Wasserfahrzeuge der Insel gechartert!“ (S. 213) Ansehnlicher ist das Wechselbad der Gefühle, das bei Lesern und Beteiligten entsteht, als gegen Ende die Menge der begehrten Schnecken zunächst inflationär vermehrt und dann wieder unversehens beschränkt wird. Humoristisch passabel funktionieren auch die ein- und ausleitenden Sequenzen. Für die Geschichte nimmt ferner ein, dass sie in ihren naturkundlichen Bezeichnungen weitestgehend korrekt ist. Hobrowili (Diskussion) 10:58, 27. Aug. 2025 (CEST)

Wie gewonnen, so zerronnen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Gegenüber einem Straßendieb zeigt Donald kurzentschlossen, was sein abgerichteter Gebrauchshund „Armin von Abendroth“ so drauf hat… Ziemlich vorhersehbar, doch dank dem Gesichtsausdruck des Hundes nicht gänzlich humorlos. Hobrowili (Diskussion) 10:58, 27. Aug. 2025 (CEST)

Gegenüber einem Straßendieb zeigt Donald kurzentschlossen, was sein abgerichteter Gebrauchshund „Armin von Abendroth“ so drauf hat… Ziemlich vorhersehbar, doch dank dem Gesichtsausdruck des Hundes nicht gänzlich humorlos. Hobrowili (Diskussion) 10:58, 27. Aug. 2025 (CEST)

Eine Hand wäscht die andere[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Donald hechtet einem wegrollenden Fünfzig-Kreuzer-Stück bis in den Gansbach nach. Ein bis zum Ende der Geschichte namenlos bleibender Angler, der dies mit ansieht, springt ihm hinterher, verpasst ihm mit einem Nasenstüber den K.o. und reklamiert in der Folge für sich, Donalds Lebensretter zu sein. Er nistet sich bei Donald ein – die Kinder sind fürs Wochenende bei Oma –, macht sich über dessen Vorräte her, kauft auf dessen Rechnung das eine oder andere für sich sowie einen Luxusschlitten ein, den sich Donald gar nicht leisten kann. Aber da er in ganz Entenhausen als Donalds Lebensretter gilt, kann er nicht so einfach von Donald vor die Tür gesetzt werden. Als der vorgebliche „Lebensretter“ auch noch das gesamte Mobiliar auszutauschen beginnt, reicht es Donald. Er informiert ein Reporterteam, schützt einen Ausflug zurück an den Ort der Lebensrettung vor und handelt an der Nervensäge genauso, wie er es vor Tagen von dieser erfahren hatte. Nun steht der vormalige Lebensretter in der Schuld Donalds und dient in dessen Hause als Butler…

Donald hechtet einem wegrollenden Fünfzig-Kreuzer-Stück bis in den Gansbach nach. Ein bis zum Ende der Geschichte namenlos bleibender Angler, der dies mit ansieht, springt ihm hinterher, verpasst ihm mit einem Nasenstüber den K.o. und reklamiert in der Folge für sich, Donalds Lebensretter zu sein. Er nistet sich bei Donald ein – die Kinder sind fürs Wochenende bei Oma –, macht sich über dessen Vorräte her, kauft auf dessen Rechnung das eine oder andere für sich sowie einen Luxusschlitten ein, den sich Donald gar nicht leisten kann. Aber da er in ganz Entenhausen als Donalds Lebensretter gilt, kann er nicht so einfach von Donald vor die Tür gesetzt werden. Als der vorgebliche „Lebensretter“ auch noch das gesamte Mobiliar auszutauschen beginnt, reicht es Donald. Er informiert ein Reporterteam, schützt einen Ausflug zurück an den Ort der Lebensrettung vor und handelt an der Nervensäge genauso, wie er es vor Tagen von dieser erfahren hatte. Nun steht der vormalige Lebensretter in der Schuld Donalds und dient in dessen Hause als Butler…

Nach so viel „Dagobert in Not“ ist das eine willkommene Abwechslung und gleichzeitig ein passabler Abschluss für diesen Band. Es handelt sich um eine einfache, stringent gestrickte Gag-Geschichte von Carlo Chendi, bei der es am meisten Spaß macht, Donald beim Ausflippen zuzusehen (was Giovan Battista Carpi wie immer prima darzustellen versteht). Auch so etwas sollten Disney-Comics können und dürfen. Wir sehen aber ebenso gerne, dass der unverschämte Antagonist mit seiner maliziösen Physiognomie, die ihn am ehesten der Familie der Pinguin-Vögel in Entenhausen zuzuweisen scheint, am Ende am kürzeren Hebel sitzt. Gerechtigkeit siegt eben doch von Zeit zu Zeit! Unpassend ist mal wieder der deutsche Titel, denn die deutsche Redensart „Eine Hand wäscht die andere“ ist ja eher dafür da, einen gegenseitigen Vorteil festzustellen. Und das ist hier ja gerade gar nicht der Fall. Da ist der wohlklingende italienische Originaltitel „Paperino salvatore salvato“ (etwa „Donald, der gerettete Retter“) ein anderes Kaliber. Hobrowili (Diskussion) 10:58, 27. Aug. 2025 (CEST)

Ein langweiliger Tag[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Ein Neffe Donalds ist ziemlich vergesslich… Vergessen hat man auch diesen Zweiseiter von Karp/Grundeen ziemlich schnell wieder. Hobrowili (Diskussion) 10:58, 27. Aug. 2025 (CEST)

Ein Neffe Donalds ist ziemlich vergesslich… Vergessen hat man auch diesen Zweiseiter von Karp/Grundeen ziemlich schnell wieder. Hobrowili (Diskussion) 10:58, 27. Aug. 2025 (CEST)

Fazit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

LTB 99 bietet Geschichten, die meistens aus dem Jahr 1969 stammen, also zum Zeitpunkt seines Erscheinens auch schon wieder 15 Jahre alt waren. Die beiden Geschichten von Carpi, die den Band sozusagen einrahmen, sind vollkommen in Ordnung, sein Innenleben wird jedoch von den unvermeidlichen Bordini, Capitanio und Chierchini, vor allem aber dem Autor Rodolfo Cimino, und zwar nicht gerade mit seinen besten Geschichten, geprägt. Das hat auch eine gewisse Eintönigkeit zur Folge. Hobrowili (Diskussion) 10:58, 27. Aug. 2025 (CEST)