LTB 47: Rezension

In diesem Artikel wird das LTB 47 rezensiert. Ist dieser Band einen Kauf wert oder sollte er lieber im Kiosk stehen bleiben? Du weißt es nicht? Dann lies das! Einen neutralen enzyklopädischen Artikel findest du unter LTB 47.

Jeder kann hier seine persönliche Meinung zu den in LTB 47 erschienenen Geschichten verfassen. Eine Unterschrift unter jedem Kommentar ist erwünscht (einzufügen mit ~~~~). Die Geschichten können mit Highlight ![]() , Gut

, Gut ![]() , Mittelmaß

, Mittelmaß ![]() oder Schlecht

oder Schlecht ![]() bewertet werden. Bei der Bewertung sollten Zeichnungen, Plot und Übersetzungen mit einbezogen werden. Eine genaue Anleitung zum Verfassen einer Rezension findest du hier. Viel Spaß!

bewertet werden. Bei der Bewertung sollten Zeichnungen, Plot und Übersetzungen mit einbezogen werden. Eine genaue Anleitung zum Verfassen einer Rezension findest du hier. Viel Spaß!

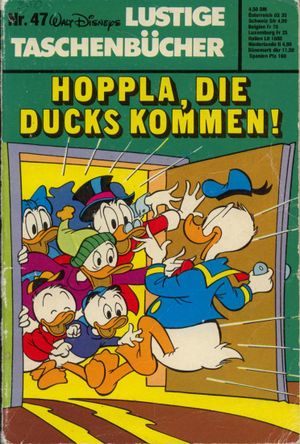

Cover[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Die liebe Verwandtschaft rennt Donald die Bude ein. Der scheint über den offenbar überraschenden Besuch sogar hocherfreut. Von hinten scheinen noch immer mehr Ducks hinterherherzudrängen. Eine unschöne gelbe Versalien-Schrift mit billigem Schatteneffekt auf grünem Grund gibt dem Cover den Rest…

Die liebe Verwandtschaft rennt Donald die Bude ein. Der scheint über den offenbar überraschenden Besuch sogar hocherfreut. Von hinten scheinen noch immer mehr Ducks hinterherherzudrängen. Eine unschöne gelbe Versalien-Schrift mit billigem Schatteneffekt auf grünem Grund gibt dem Cover den Rest…

… Doch bis auf den Schriftzug gefällt mir das Motiv eigentlich ziemlich gut. Es erinnert mich an die legendäre „Crowded Cabin Scene“ in dem Marx-Brothers-Film „A Night at the Opera“. Schön auch, dass Dussel Duck, der in immerhin zwei der sechs Geschichten des Bandes vorkommt, erstmals auf einem LTB-Cover seinen Platz findet. Hobrowili (Diskussion) 10:35, 27. Aug. 2025 (CEST)

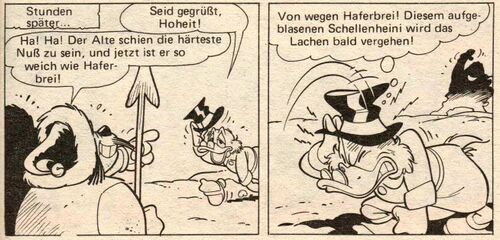

Rahmengeschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

![]() Primus von Quack erzählt den Kindern eine Legende über die Entstehung des Brauchs, andere „in den April zu schicken“. Das wird von Dalmasso/Perego mittels zum Teil menschlicher Comic-Figuren gar nicht mal ganz uninteressant in Mantel- und Degen-Optik dargestellt. Danach kommen aber nur noch überflüssige, zäh motivierte Überleitungen von einer Geschichte zur anderen. Aus deutschsprachigen Quellen erhärtet sich Primus‘ Variante, nach welcher der Aprilscherz auf eine geglückte Flucht des Herzogs von Bordeaux aus Festungshaft im Jahr 1634 zurückgeht, übrigens gar nicht. Die Erklärung, die man im Netz heute am häufigsten findet, ist die, dass diejenigen Franzosen, die 1564 die von König Karl IX. eingeführte Kalenderreform nicht mitmachten, als „Aprilnarren“ verspottet worden seien. Also wenigstens das Land stimmt. Hobrowili (Diskussion) 10:35, 27. Aug. 2025 (CEST)

Primus von Quack erzählt den Kindern eine Legende über die Entstehung des Brauchs, andere „in den April zu schicken“. Das wird von Dalmasso/Perego mittels zum Teil menschlicher Comic-Figuren gar nicht mal ganz uninteressant in Mantel- und Degen-Optik dargestellt. Danach kommen aber nur noch überflüssige, zäh motivierte Überleitungen von einer Geschichte zur anderen. Aus deutschsprachigen Quellen erhärtet sich Primus‘ Variante, nach welcher der Aprilscherz auf eine geglückte Flucht des Herzogs von Bordeaux aus Festungshaft im Jahr 1634 zurückgeht, übrigens gar nicht. Die Erklärung, die man im Netz heute am häufigsten findet, ist die, dass diejenigen Franzosen, die 1564 die von König Karl IX. eingeführte Kalenderreform nicht mitmachten, als „Aprilnarren“ verspottet worden seien. Also wenigstens das Land stimmt. Hobrowili (Diskussion) 10:35, 27. Aug. 2025 (CEST)

Aprilscherz mit Folgen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

„Wer schickt Ihnen denn ein Paket aus Polynesien, Herr Duck?“ (Die Geschichte wird diesmal durch einen Postboten aufgezäumt)

![]() Eigentlich will Donald seinen glücklichen Vetter Gustav nur in den April schicken, indem er aus dem Branchenverzeichnis eine im Hafen beheimatete Firma heraussucht, von der Gustav angeblich eine Kiste „Spezialaustern“ abholen könne. Doch da Donald dem Glückspilz folgt, um sich an dessen Scheitern zu weiden, geraten beide in die Fänge von Gangstern, die in leeren Austern echte Perlen schmuggeln und dabei die Polizei mit identischen Zweitbooten etc. kräftig an der Nase herumführen. Nun müssen Donald und Gustav wohl oder übel kooperieren, um aus deren Gefangenschaft zu entkommen. Doch es lohnt sich und schließlich kassieren beide eine Belohnung für die Ergreifung der lange gesuchten Schmugglerbande…

Eigentlich will Donald seinen glücklichen Vetter Gustav nur in den April schicken, indem er aus dem Branchenverzeichnis eine im Hafen beheimatete Firma heraussucht, von der Gustav angeblich eine Kiste „Spezialaustern“ abholen könne. Doch da Donald dem Glückspilz folgt, um sich an dessen Scheitern zu weiden, geraten beide in die Fänge von Gangstern, die in leeren Austern echte Perlen schmuggeln und dabei die Polizei mit identischen Zweitbooten etc. kräftig an der Nase herumführen. Nun müssen Donald und Gustav wohl oder übel kooperieren, um aus deren Gefangenschaft zu entkommen. Doch es lohnt sich und schließlich kassieren beide eine Belohnung für die Ergreifung der lange gesuchten Schmugglerbande…

Schön gerahmt ist die Story dadurch, dass sie Donald seinen drei Neffen erzählt, die damals, vor einem Jahr, im Ferienlager gewesen seien, als sie sich abspielte. Und nun, ein Jahr später, erhält Donald also per Post von Gustav eine Auster, die ihn an damals erinnern sollte, hatte Gustav doch noch eine „Zusatzbelohnung“ in Form einer Kreuzfahrt in die Südsee zugesprochen bekommen, weil er so ehrlich war, die „Spezialaustern“ bei der Polizei abzuliefern. Und da also wieder der 1. April ist, endet die Geschichte damit, dass Donald von den „Engelchen“ (S. 49) Tick, Trick und Track aufs Glatteis geführt wird… Abgesehen von diesen Verschnörkelungen ist „Aprilscherz mit Folgen“ eine „straight-forward“ erzählte kombinierte Gag- und Kriminalgeschichte, die ziemlich unverkennbar von dem Duo Guido Martina/Romano Scarpa stammt. Ein flotter Start in diesen Band! Hobrowili (Diskussion) 10:35, 27. Aug. 2025 (CEST)

Der Mohr von Venedig[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

„Was ist schon dein Schädel gegen dieses einzige existierende Exemplar der Flora Esmeralda?“ (Primus kennt, wenn es um die Wissenschaft geht, keine Verwandten, und schon gar nicht Donald)

![]() Donald führt sich gegenüber Daisy auf wie ein eifersüchtiger Othello. Von Primus hört er die ganze Geschichte des Shakespearschen „Mohren von Venedig“, der vom intriganten Jago gegen seine Herzensdame Desdemona aufgehetzt wird. Von Primus erhält er auch ein Exemplar der seltenen Flora Esmeralda, von diesem eigenhändig zu Füßen des Kilimandscharo gepflückt. Donald verehrt das Exemplar Daisy, dreht dann aber durch, als er es am Knopfloch Gustavs erspäht, der gerade mit dem für Onkel Dagobert antretenden Dussel bei einer Ballonwettfahrt konkurriert. Wieder konfrontiert Donald eifersüchtig die genervte Daisy mit seinen Vorwürfen, nur um alsbald von den Kindern aufgeklärt zu werden: Bei Primus‘ „seltener“ Blume handelt es sich um eine sehr gewöhnliche Hibiskusblüte. Rachsüchtig lauert er nun dem „Möchtegernbotaniker“ (S. 91) mit einem Prügelbesen am Ausgang der Entenhausener Universität auf…

Donald führt sich gegenüber Daisy auf wie ein eifersüchtiger Othello. Von Primus hört er die ganze Geschichte des Shakespearschen „Mohren von Venedig“, der vom intriganten Jago gegen seine Herzensdame Desdemona aufgehetzt wird. Von Primus erhält er auch ein Exemplar der seltenen Flora Esmeralda, von diesem eigenhändig zu Füßen des Kilimandscharo gepflückt. Donald verehrt das Exemplar Daisy, dreht dann aber durch, als er es am Knopfloch Gustavs erspäht, der gerade mit dem für Onkel Dagobert antretenden Dussel bei einer Ballonwettfahrt konkurriert. Wieder konfrontiert Donald eifersüchtig die genervte Daisy mit seinen Vorwürfen, nur um alsbald von den Kindern aufgeklärt zu werden: Bei Primus‘ „seltener“ Blume handelt es sich um eine sehr gewöhnliche Hibiskusblüte. Rachsüchtig lauert er nun dem „Möchtegernbotaniker“ (S. 91) mit einem Prügelbesen am Ausgang der Entenhausener Universität auf…

Gian Giacomo Dalmasso arrangiert einige entfernt an „Othello“ erinnernde Motive geschickt mit einer typischen Duck-Handlung. Man lernt durchaus etwas über einen Dramenklassiker, und fast alle sind sie dabei: Donald, Tick, Trick und Track, Onkel Dagobert, Daisy, Gustav, Dussel, Primus… Jeder hat hier seine genau definierte und profilierte Rolle, und die Handlungsfäden sind vergleichsweise virtuos (und logisch) miteinander verwoben. Ironisch werden auf S. 85 im Hintergrund von Daisys Garten bereits jene Hibiskusblüten dargestellt, die Donald im Vordergrund immer noch für eine seltene afrikanische Pflanze hält. Schön gelöst! Selten genug, dass eine Geschichte, für die der eher langweilige Giorgio Bordini die Zeichnungen ausführte, in den „guten“ Bewertungsbereich gelangt, doch noch erstaunlicher, dass für diesen Qualitätssprung der zumeist ebenfalls limitierte Gian Giacomo Dalmasso als Autor verantwortlich ist. Hobrowili (Diskussion) 10:35, 27. Aug. 2025 (CEST)

Das magische Auge[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

„In wenigen Tagen fangen die Ferien an, Onkel Donald!“ – „Leider, kann ich nur sagen! / Auch Onkel Dagobert wird dann seine Kassenbücher und Geldschränke schließen und Urlaub machen. / Und wie ihr genau wißt, besteht sein einziges Urlaubsvergnügen in der Suche nach seltenen Schätzen! / Zweifellos wird er uns auch dieses Jahr wieder auf eine seiner verhängnisvollen Expeditionen mitschleppen.“ (Die beste Charakterisierung eines ausgewachsenen Cimino/Cavazzano-Abenteuers kommt von Donald Duck selbst)

![]() Onkel Dagobert macht sich mit Neffen und Großneffen diesmal auf den Weg ins tibetische Hochland, um dort das „Magische Auge“ des Titels zu suchen, den größten Rubin der Welt, der 1872 unter ungeklärten Umstanden in die Hände von Räubern fiel. Nachdem sie mit ihrem Flugzeug einen Crash hinlegen und von einem tosenden Wasserfall in einen abgelegenen Talkessel gespült werden, entdecken die Ducks die Funktion, die die Räuber damals dem Edelstein haben angedeihen lassen: Er dient seitdem als „Leuchtturm“, der die ausgebeuteten Talbewohner willensschwach, aber arbeitsam macht. Auch die Ducks werden zunächst zu „Sklaven des Lichts“ (O-Ton Räuber, S. 113), ehe sie den Rubin rauben und die Arbeiter damit befreien. Zurück zu Hause, erweist sich, worin der wahre Plan Dagoberts bestand: Er probiert das Leuchtturm-Prinzip bei den Arbeitern seiner eigenen Diamantenminen aus – und verfehlt sein Ziel: Denn diese beginnen an ihrer Arbeitsstelle sofort wie die Steine zu schlafen. Der Rubin hat offenbar seine außerordentlichen Fähigkeiten verloren, weil Dagobert ihn mit bloßen Händen berührt hatte. Er gibt auf, ohne in ein Wehklagen zu verfallen: „Tja, ich hab‘ eben ein hartes Fell!“ (S. 126)

Onkel Dagobert macht sich mit Neffen und Großneffen diesmal auf den Weg ins tibetische Hochland, um dort das „Magische Auge“ des Titels zu suchen, den größten Rubin der Welt, der 1872 unter ungeklärten Umstanden in die Hände von Räubern fiel. Nachdem sie mit ihrem Flugzeug einen Crash hinlegen und von einem tosenden Wasserfall in einen abgelegenen Talkessel gespült werden, entdecken die Ducks die Funktion, die die Räuber damals dem Edelstein haben angedeihen lassen: Er dient seitdem als „Leuchtturm“, der die ausgebeuteten Talbewohner willensschwach, aber arbeitsam macht. Auch die Ducks werden zunächst zu „Sklaven des Lichts“ (O-Ton Räuber, S. 113), ehe sie den Rubin rauben und die Arbeiter damit befreien. Zurück zu Hause, erweist sich, worin der wahre Plan Dagoberts bestand: Er probiert das Leuchtturm-Prinzip bei den Arbeitern seiner eigenen Diamantenminen aus – und verfehlt sein Ziel: Denn diese beginnen an ihrer Arbeitsstelle sofort wie die Steine zu schlafen. Der Rubin hat offenbar seine außerordentlichen Fähigkeiten verloren, weil Dagobert ihn mit bloßen Händen berührt hatte. Er gibt auf, ohne in ein Wehklagen zu verfallen: „Tja, ich hab‘ eben ein hartes Fell!“ (S. 126)

Noch bevor der Zeichner Giorgio Cavazzano um das Jahr 1973 herum einige künstlerische Erweckungserlebnisse hatte, die ihn zum besten italienischen Entenzeichner seiner Generation machten, erklomm er gemeinsam mit dem Autor Rodolfo Cimino einen ersten Gipfel seiner Comic-Kunst: Das Duo modifizierte das von Carl Barks erfundene Genre von Dagoberts Schatzsuchen in abgelegenen Landschaften und bei fabelhaften Völkern (prägend v.a. Die sieben Städte von Cibola von 1954), indem es phantastische Fahrzeuge imaginierte, in denen die Reise unternommen wurde, sich, ganz anders als Barks, Mythologien einfach ausdachte, und das letztliche Scheitern der Expedition durch unlautere Motive Dagoberts oder eine Eigenwilligkeit des Objekts der Begierde motivierte. Hier ist es der Rubin, der ja nicht mit bloßen Händen berührt werden dürfe – natürlich ein Symbol für die Habgier, durch die alle Gewinnerwartungen wie Seifenblasen zerplatzen. Wenn auch vor allem die Panel-Hintergründe besser hätten ausgearbeitet werden dürfen, hat speziell dieser Comic das Zeug zum Klassiker des Subgenres. Anders als in einigen weiteren Beispielen (v.a. in LTB 38) gibt es einen sinnvollen und fast schon bedeutungsschweren Erzählbogen bis zum Ende, auch wenn der letzte Satz Dagoberts dann wieder etwas neben der Spur ist: „Der größte Spaß am Verdienen ist der Kampf mit der Konkurrenz, zumindest für mich. Aber als Kämpfer würde ich ja brotlos, wenn ich die magische Kraft des Rubins ausnützen könnte.“ (S. 126) Doch wo wäre es in dieser Geschichte jemals um den Wettbewerb Dagoberts mit anderen gegangen? Letztlich wird uns doch der Kapitalist gezeigt, wie er der Arbeiterklasse nicht komplett das Rückgrat zu brechen vermag. Hobrowili (Diskussion) 10:35, 27. Aug. 2025 (CEST)

Die Anti-Stress-Kur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

„Was muß ich da sehen?“ (der Herr Wachtmeister ist auf der Hut vor Camping-, Feuer-, Angel- und Badesündern)

![]() Onkel Dagobert, dem der Arzt strikte Erholung verschrieben hat, erhascht für sich, Donald und Dussel gerade noch die letzten drei Tickets für eine Gratis-Südsee-Reise. Als er merkt, dass in dem Trip doch noch versteckte Kosten (wie zum Beispiel der Rückflug!) enthalten sind, macht er sich mit seinen Verwandten selbständig, gerät aber immer wieder mit einem eifrigen Gesetzeshüter, schließlich auch noch mit hungrigen Krokodilen aneinander. Die Flucht endet im Hof der Polizeistation und im Gefängnis, von wo aus sich die drei vornehmen, die Südsee bei freier Kost und Logis endlich zu genießen…

Onkel Dagobert, dem der Arzt strikte Erholung verschrieben hat, erhascht für sich, Donald und Dussel gerade noch die letzten drei Tickets für eine Gratis-Südsee-Reise. Als er merkt, dass in dem Trip doch noch versteckte Kosten (wie zum Beispiel der Rückflug!) enthalten sind, macht er sich mit seinen Verwandten selbständig, gerät aber immer wieder mit einem eifrigen Gesetzeshüter, schließlich auch noch mit hungrigen Krokodilen aneinander. Die Flucht endet im Hof der Polizeistation und im Gefängnis, von wo aus sich die drei vornehmen, die Südsee bei freier Kost und Logis endlich zu genießen…

Guido Martinas und Luciano Gattos auffällig uninspirierter Reisegeschichte müsste eigentlich ein Preis für das unsüdseehafteste Südsee-Ambiente ever gebühren. Zwar steht hier ab und an mal ein Bambus oder eine Palme im Weg, aber weder der schwarzafrikanische Diener Sambo, noch die Flucht Dagobert als Indianer verkleidet, sein Flug über eine Müllverbrennungsanlage oder vor allem der eher nach Entenhausen passende Wachtmeister mit seinem Strafzettel-Fimmel können uns so recht davon überzeugen, in die pazifische Inselwelt eingetaucht zu sein. Ferner fällt wieder einmal auf, wie schwer sich Gatto (meistens) tut, seinen Panels und Figurenarrangements irgendeine Art von Dynamik zu verleihen. Hobrowili (Diskussion) 10:35, 27. Aug. 2025 (CEST)

Der Wahlkampf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

„Ich geh‘ jetzt, Kinder! Muß den Trichter mit Pralinen füllen!“ (Endlich hat Donald im Wahlkampf seines Onkels einen süßen, erfüllenden Job gefunden)

![]() Im Wahlkampf um das Bürgermeisteramt von Entenhausen geht Klaas Klever mit einem Freizeitpark, Dagobert Duck mit Süßigkeitenregen auf Stimmenfang. Die Panzerknacker kidnappen Klever und bitten Dagobert dafür zur Kasse. Doch auf Zureden der Kinder merkt Dagobert, dass er so nicht handeln darf und bringt die Polizei mit zur Geldübergabe. Klaas Klever ist seinem Kontrahenten für die Befreiung so dankbar, dass er auf das Bürgermeisteramt verzichtet…

Im Wahlkampf um das Bürgermeisteramt von Entenhausen geht Klaas Klever mit einem Freizeitpark, Dagobert Duck mit Süßigkeitenregen auf Stimmenfang. Die Panzerknacker kidnappen Klever und bitten Dagobert dafür zur Kasse. Doch auf Zureden der Kinder merkt Dagobert, dass er so nicht handeln darf und bringt die Polizei mit zur Geldübergabe. Klaas Klever ist seinem Kontrahenten für die Befreiung so dankbar, dass er auf das Bürgermeisteramt verzichtet…

Die Politik der Entenwelt entlarvt sich einmal mehr als von einem extremen „Top-down“-Prinzip geprägt, werden Dagobert und Klever doch vom Premierminister ins Rennen geschickt: „Auf Vorschlag sämtlicher Parteien sind Sie beide ab heute die Kandidaten für unsere nächste Bürgermeisterwahl.“ (S. 173) Bei diesem nicht uninteressanten politischen Stoff hätte man dem Duo Dalmasso/Chierchini wünschen mögen, wenigstens dieses eine Mal darauf zu verzichten, die Panzerknackerbande einen Plot versenken zu lassen. Doch Pustekuchen. Was abgesehen von der schon früh etwas ächzenden Story bleibt, ist immerhin jener Schausteller, der folgende schonungslose Analyse der Paradoxien des demokratischen Systems abgibt: „Gebt Klaas Klever eure Stimme, dann wird sich das Riesenrad auch in Zukunft kostenlos drehen!“ (S. 177) Hobrowili (Diskussion) 10:35, 27. Aug. 2025 (CEST)

Der Schatz des Montezuma[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

„Altes aztekisches Sprichwort!“ (Pedro und Pablo)

![]() Onkel Dagobert hat mal wieder seine Verwandten Donald und Tick, Trick und Track im Schlepptau, als er in Mexiko nach einem legendären Schatz sucht. Doch es rächt sich, dass das Buch, aus dem er den Tipp hat, noch aus dem Jahr 1856 stammt: Die angeblich verborgene Pyramide liegt in einer eintrittspflichtigen „archäologischen Zone“, deren Außengrenze von den pfiffigen Sombrero-Brüdern Pedro und Pablo scharf bewacht wird. Die Enttäuschungen nehmen kein Ende: Natürlich war die Pyramide schon längst von einem Archäologen entdeckt und ausgeweidet worden – der Schatz kann im Nationalmuseum besichtigt werden, die ganze Reise war mithin umsonst…

Onkel Dagobert hat mal wieder seine Verwandten Donald und Tick, Trick und Track im Schlepptau, als er in Mexiko nach einem legendären Schatz sucht. Doch es rächt sich, dass das Buch, aus dem er den Tipp hat, noch aus dem Jahr 1856 stammt: Die angeblich verborgene Pyramide liegt in einer eintrittspflichtigen „archäologischen Zone“, deren Außengrenze von den pfiffigen Sombrero-Brüdern Pedro und Pablo scharf bewacht wird. Die Enttäuschungen nehmen kein Ende: Natürlich war die Pyramide schon längst von einem Archäologen entdeckt und ausgeweidet worden – der Schatz kann im Nationalmuseum besichtigt werden, die ganze Reise war mithin umsonst…

Richtig neu ist die Plot-Idee natürlich nicht, wirft für eine von Guido Martina geskriptete und von Giulio Chierchini gezeichnete Geschichte aufgrund der interessanten Nebenfiguren (neben Pedro und Pablo auch noch der kleine Museumsführer) aber doch ein paar Gag-Funken ab. Nur eines verzeihe ich dem Text gar nicht: Dass hier der 1520 verstorbene Montezuma ins Jahr 1570 verlegt und dabei auch noch mit einem vollständig ausgedachten Konquistador namens Fernando Fernandez verknüpft wird. Hätte den jungen Lesern ja nicht geschadet, etwas von Hernan Cortez zu erfahren… Hobrowili (Diskussion) 10:35, 27. Aug. 2025 (CEST)

Fazit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Es mag nur die erste Hälfte des Bandes wirklich zufriedenzustellen. Es fehlt also vor allem die gutdosierte Durchmischung: Sicherlich war es keine glorreiche Idee, ein LTB mit zwei von Giulio Chierchini gezeichneten Geschichten zu Ende gehen zu lassen. Hobrowili (Diskussion) 10:35, 27. Aug. 2025 (CEST)