LTB 32: Rezension

In diesem Artikel wird das LTB 32 rezensiert. Ob dieser Band tolles Top, ein fataler Flop oder einfach nur müdes Mittelmaß ist, erfährst du hier. Dranbleiben ;-) Einen neutralen enzyklopädischen Artikel findest du unter LTB 32.

Jeder kann hier seine persönliche Meinung zu den in LTB 32 erschienenen Geschichten verfassen. Eine Unterschrift unter jedem Kommentar ist erwünscht (einzufügen mit ~~~~). Die Geschichten können mit Highlight ![]() , Gut

, Gut ![]() , Mittelmaß

, Mittelmaß ![]() oder Schlecht

oder Schlecht ![]() bewertet werden. Bei der Bewertung sollten Zeichnungen, Plot und Übersetzungen mit einbezogen werden. Eine genaue Anleitung zum Verfassen einer Rezension findest du hier. Viel Spaß!

bewertet werden. Bei der Bewertung sollten Zeichnungen, Plot und Übersetzungen mit einbezogen werden. Eine genaue Anleitung zum Verfassen einer Rezension findest du hier. Viel Spaß!

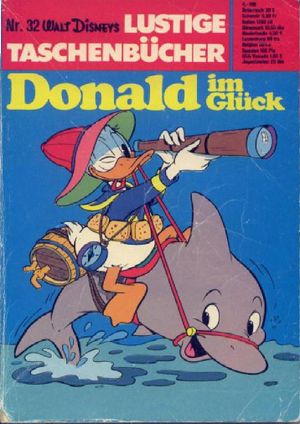

Cover Bearbeiten

Donald pflügt, auf einem pfiffig dreinschauenden Delphin reitend, durch den kaum bewegten Ozean. Die Entdeckerfreude ist ihm an der Schnabelspitze anzusehen, mit welcher er sein Reittier führt. Südwesterhut, Fernrohr, Kompass, Schwimmgürtel und ein Fässchen mit Wasser (oder Rum?...) komplettieren die Expeditionsausrüstung… Auf blauem Grund prangt der passende, in Gelb hervorgehobene Titelzug zu diesem gutgelaunten Cover: „Donald im Glück“...

Das wunderschöne Motiv, einzigartig in seiner Bildfindung, geschmackvoll inszeniert von Giovan Battista Carpi, macht Lust auf mehr, das dann aber – siehe unten – kaum folgt. Heimlicher Hauptdarsteller ist dieser Delphin, der total süß, aber nicht süßlich gezeichnet ist. Andere Zeichner hätten hier viel falsch machen können, aber der Carpi, der kann’s halt. Hobrowili (Diskussion) 21:02, 7. Jan. 2025 (CET)

Rahmengeschichte Bearbeiten

„Jetzt geht’s dir endlich auch mal gut, Onkel Donald! Du bist nur noch mit der Goldmarie zu vergleichen!“ (Donald)

Die völlig austauschbare Handlung um Donalds Schulden bei Onkel Dagobert ruckelt nur zweimal an, ohne jemals an Fahrt aufzunehmen: Donald wird auf Oma Ducks Bauernhof von deren Tieren eingekesselt (S. 90) und am Ende hält Donald einen Hai für einen Thunfisch (S. 252: „Die Zähne kamen mir gleich komisch vor“). Wie Donald und Dagobert den Bauch des Hais aufschlitzen, um daraus ein Kästchen mit Perlen hervorzuzaubern, dies darzustellen ersparen uns Dalmasso/Perego aber glücklicherweise. In meiner Kindheit hängen blieb aus dieser Rahmengeschichtsödnis immerhin der Satz des griechischen Lebensmittelhändlers: „Hier! Das wäre doch was für Sie! Thunfisch in Tomatensoße! Ideal für Touristen!“ Hobrowili (Diskussion) 21:02, 7. Jan. 2025 (CET)

List und Tücken des Vermietens Bearbeiten

„Kannst du dir nicht vorstellen, wie dieser Muskelprotz mit seinen drei Zentnern mein wertvolles Parkett ruinieren wird?“ – „Schluck!“ (Dagobert und Donald in einem für diese Geschichte irgendwie typischen – na ja – Dialog)

Dagobert verdonnert Donald, weil der sich vor zwei Jahren unter einem Vorwand 50 Taler geliehen und bis heute nicht zurückgezahlt hat, mal wieder zu einer Arbeit, die dieser nicht tun will: Für seine ungenutzte Villa, die er sich einst als Sommersitz hatte bauen lassen, soll er einen Mieter finden. Diese Aufgabe hat es in sich: Fliegen, Nachtfalter und Schnaken machen den nächtlichen Aufenthalt in dem Objekt zu einer Tortur. Als Donald nach einer Woche Vollzug meldet, ist Dagobert auch wieder nicht zufrieden: Der fünfmalige Weltmeister im Schwergewicht Finte Fausto ist ihm für die zarte Einrichtung schlicht zu schwer. Donald solle den bereits unterschriebenen Vertrag wieder auflösen. Doch der hat einen anderen Gedanken: Er schummelt nachträglich eine Passage in den Vertrag, nach dem Fausto die Miete proportional zu seinem Gewicht zahlen muss. Und doch hat sich Donald geschnitten, denn was er nicht wusste: Fausto wollte die Villa für seine Omi anmieten, mit ihren 20 Kilogramm früher als „Floh im Ring“ bekannt. Dagobert ist nun natürlich erst recht auf Zinne und gibt Donald eine letzte Chance: Er soll die Omi, egal wie, aus der Villa ekeln. Er tritt deshalb als Gespenst auf, doch die Alte knallt ihm ein paar gegen den Latz. Donald bricht sich alle Knochen, und ist doch nicht unzufrieden, wird er im Krankenhaus doch von einer Schar charmanter Krankenschwestern verhätschelt, während Dagobert brodelnd danebensteht: „Grrrr!“ (S. 45)...

Der Band beginnt mit einer Premiere: Der ersten vom späteren Meisterzeichner Giorgio Cavazzano gestalteten Geschichte in einem LTB. Erstveröffentlicht wurde sie wie fast alle anderen Geschichten dieses Bandes 1970, als Cavazzano quasi hauptberuflich immer noch der Inker von Romano Scarpa war, aber immer schon mal selbständig an den Zeichentisch trat. Die schwachbrüstige Gagstory von Guido Martina macht es Cavazzano wahrlich nicht leicht: Die immergleichen finanziellen Konflikte zwischen Onkel und Neffen wirken hier besonders ermüdend, und der Witz, die Miete nach dem Gewicht des Mieters zu erheben, ist ja schon fade, ehe sie noch bis zu Ende ausgesprochen ist. Es irritiert auch die aufwendige Einführung der nächtlichen Insekten-Invasion, die fürderhin, für den eigentlichen Vermietungsplot, überhaupt keine Rolle mehr spielt. Aber Cavazzano holt aus dem lieblosen, brüchigen Skript das Optimum heraus; speziell die Panelgestaltung wird durch eine Reihe flotter Ideen zum eigentlichen Hauptdarsteller der Geschichte. Ein Highlight ist dann noch einmal das großformatige Abschlusspanel: Genießerischer kann man in einem Ganzkörperverband kaum aussehen als Donald inmitten der ihm ergebenen Krankenschwestern. Hobrowili (Diskussion) 21:02, 7. Jan. 2025 (CET)

Der „Tag der guten Tat“ Bearbeiten

„Schluck! Ist das anstrengend, herumzukommandieren!“ (Donald)

Weil sich ihr Onkel Donald mal wieder als unerträglicher Familientyrann aufspielt, wollen Tick, Trick und Track in einen unbefristeten Streik treten. Sogleich jagt Donald mit dem Teppichklopfer hinter seinen ungehorsamen Neffen her. Doch plötzlich säuselt er nur noch, will ihnen sogar ein Eis kaufen. Was ist passiert?... Er hat auf einem Plakat an der Hauswand gelesen, dass der Entenhausener Gemeinderat einen „Tag der guten Tat“ eingeführt hat. Mit der Wahl des „gütigsten Einwohners der Stadt“ gehe eine Belohnung von 50000 Talern einher. Auch Onkel Dagobert bekommt Wind von dem Wettbewerb und in der Folge treten er und Donald in einen nicht einmal so edlen Wettkampf darum, wer die beste Tat an einem Mitbürger vollbringt. Ihr Streit bringt sie sogar vor Gericht und für eine Nacht ins Gefängnis. Selbst Klaas Klever mischt mit und lädt alle Bettler der Stadt zu einem Festbankett ein. Da kann Dagobert, der gerade mal jedem Bettler auf seinem morgendlichen Arbeitsweg 5 Taler geben wollte, nicht mithalten. Der Gemeinderat will Klever gerade schon auf einem Festakt den Preis überreichen, da trifft die Nachricht ein, alle Bettler der Stadt lägen nach dem von ihm spendierten Essen malade. Donald und Dagobert bringen ins Spiel, sie hätten ja jeweils dem anderen die Geldstrafe bezahlt. Doch das Rennen macht der Bettler, der, obwohl er gar nichts von dem Wettbewerb wusste, Dagobert das Säckchen mit Goldmünzen zurückbringt, das dieser in Eile bei ihm hatte fallenlassen…

Grundschule der Ethik im LTB-Format: Ohne Einschränkung für gut gehalten könne allein „der gute Wille“, sagt Immanuel Kant, und entwickelt an diesem Gedanken sein System der Pflichtethik. Man mag sich trefflich darüber lustig machen, denn allein ein guter Wille bewirkt ja nichts. Ist der Rollstuhlfahrer, der ein Kind, das droht zu ertrinken, retten würde, es aber nicht vermag, besser als ein Passant, der es tatsächlich tut, weil er auf eine saftige Belohnung und das Titelfoto in der lokalen Zeitung spekuliert?... „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“, fasst Erich Kästner redensartlich diese utilitaristische Lesart des Ethischen zusammen. Tja, und nun aber diese Geschichte, geschrieben von Guido Martina und gezeichnet von Romano Scarpa, die, so konstruiert sie auch erscheint, uns belehrt, dass Kant so unrecht auch nicht gehabt haben könnte. Denn in keiner möglichen Welt kann das Handeln von Donald und Dagobert als „gut“ erscheinen, obwohl sie vordergründig „Gutes tun“. Schließlich will der eine als Ausgleich für den zerbrochenen Teppichklopfer am nächsten Tag gleich „einen viel stabileren“ (S. 60) kaufen und der andere seinem Butler, dem er zehn Taler schenken will, „sein Gehalt um 50 Taler“ (S. 65) kürzen. So richtig an Fahrt nimmt die Story, der allein mit philosophischem Hintergrund nicht geholfen wäre, erst auf, als die Neffen aus ihr zu Oma Duck verschwinden. Dann aber sind die Gütebeweise zwischen Donald und Dagobert, speziell die vor dem Eulenrichter, äußerst amüsant anzuschauen, gerade weil wir wissen, wie geheuchelt sie sind. Hobrowili (Diskussion) 21:02, 7. Jan. 2025 (CET)

Das Vermächtnis des Scheichs Bearbeiten

„Entschuldigen Sie, Exzellenz! Aber dieses Individuum behauptet, Ihr Onkel zu sein!“ (ein „Gorilla“ des reichen Donald kommt seinen Aufgaben nach)

Bei einem Preisausschreiben einer Süßwarenfirma gewinnen Tick, Trick und Track eine Reise in den Orient, zuzüglich einer erwachsenen Begleitperson. Zunächst macht Donald und den Kindern der Luxusurlaub noch Spaß, doch dann geraten sie nach einem Überfall in einen Sandsturm und in das Zelt des greisen Scheichs Omar. Der gibt ihnen als Gegenleistung für den Fotoapparat – so etwas hat der eigentlich mit allen Zaubern gewaschene Orientale noch nicht gesehen – Tipps für den Weg ans Meer sowie ein leeres Säckchen mit… das sich, wie die Ducks merken, als sie wieder zu Hause gelandet sind, immer aufs Neue mit Diamanten füllt. Sie sind reich!... Donald schwelgt im Luxus, kann bald sogar seinem Onkel Dagobert Paroli bieten. Doch auch die Panzerknacker werden aufmerksam, steigen in Donalds neue Villa ein, rauben das Säckchen aus der Speisekammer („Doch nicht im Panzerschrank! Da könnte es ja aus Versehen ein Dieb mitnehmen!“) und bald quillt ihre Behausung vor Diamanten über. Donald macht sich mit Dagobert und seinen „Gorillas“ an die Verfolgung. Einmal zurückerobert, wird das Säckchen von einem Blitz getroffen und pulverisiert. Dabei hatte Omar eigens vor Gewittern gewarnt!... Parallel zerfallen auch alle verbliebenen Diamanten zu Staub. Donald ist so arm wie zuvor, doch Dagobert hat einen Job für ihn, der ihn „unweigerlich nach oben bringt“: Donald wird Liftboy im Luxuskaufhaus…

Das vielfach etablierte Erzählmuster „Wie gewonnen, so zerronnen“, das vielleicht besser in den vorangehenden LTB-Band 31 „Unverhofft kommt oft“ gepasst hätte, wird von Barosso/Chierchini in einem etwas gewollt wirkenden Wüstenabenteuer aufgegleist und dann recht routiniert und zumindest halbwegs interessant weitergeführt und beendet. Die Story lebt von den Szenen, die Donald gegenüber seinem Dauerrivalen Gustav oder seiner Nemesis Dagobert obenauf zeigen. Wie in den italienischen Comics üblich, ist Reichtum nur als verschwenderischer Luxus denkbar, wobei sich allerdings auf den Gesichtern der Reitunterricht „genießenden“ Neffen bereits die drohende tödliche Langeweile der Wohlstandsverwahrlosung spiegelt: „Uff! Warum können wir nicht mehr mit unseren Freunden von früher spielen?“ (S. 114) Dass die Handlung mal wieder nur mittels eines abgeschmackten Auftritts der Panzerknacker ihrer Auflösung nähergebracht werden kann: Schwamm drüber!... Im Vergleich mit den folgenden noch schlechteren Geschichten ist „Das Vermächtnis des Scheichs“ immer noch fast so etwas wie ein funkelnder Diamant in der blechernen Krone dieses LTBs. Hobrowili (Diskussion) 21:02, 7. Jan. 2025 (CET)

Auf Panzerknackersafari Bearbeiten

„Am meisten freu ich mich auf die Elefantenjagd! – „Du sagst es, Donald! Was kann man nicht alles aus Elfenbein herstellen: Kämme, Billiardkugeln, Klaviertasten, Anhänger, Zigarettenspitzen und was weiß ich noch alles! Eine beachtliche Einnahmequelle!“ (Es gab naive Zeiten, da hatte das LTB eben noch kein ökologisches Gewissen)

Die Panzerknacker sind mal wieder auf freiem Fuß. Donald hat die glorreiche Idee, Dagobert eine Safari in Afrika veranstalten zu lassen, diese als Köder für die Panzerknacker zu benutzen, um die Bande unter einem Vorwand von der örtlichen Polizei verhaften zu lassen. Alles läuft in Tohuwabohu in Zentralafrika nach Plan, nur dass die Panzerknacker nun drohen hingerichtet zu werden. Tick, Trick und Track sind empört von der Infamie ihrer Onkels und verhelfen der Bande zur Flucht. Und wen macht Dagobert nun für „diese nutzlose Safari“ verantwortlich? Natürlich Donald!…

Gian Giacomo Dalmasso hat dieses Skript nach allen Kriterien der Kunst – Plot, Logik, Spannung – schlicht versemmelt. Hinzu kommen diese öden Misshandlungen Donalds durch seinen Onkel die gesamten quälenden 32 Seiten hindurch, die der Zeichner Giulio Chierchini umsetzen muss. Es kommt ja nicht so oft vor, dass dessen Zeichnungen eher als Pluspunkt einer Story zu zählen sind. Seine Tierbilder sind diesmal gar nicht mal so schlecht, ob nun Maus (S. 137), Möwe (S. 142), Elefanten (S. 151–154), Giraffe (S. 157), abgemagerte Löwin (S. 161) oder Nilpferd (S. 164). Manchmal muss man halt blättern, um einen Fetzen Positives zu erhaschen. Hobrowili (Diskussion) 21:02, 7. Jan. 2025 (CET)

Auf den Spuren der alten Griechen Bearbeiten

„Sag nichts gegen diesen ehrenwerten Regenschirm, Donald! Den hab ich erst 1905 aus zweiter Hand erworben!“ (Onkel Dagobert macht seinem Ruf alle Ehre)

Um ihm seine übermäßige Gier nach vergänglichem Gut unter die Nase zu reiben, erzählen Tick, Trick und Track ihrem Onkel Dagobert die Geschichte jener Sintflut, durch welche Göttervater Zeus die alte Welt der eitlen und habgierigen Menschen verschlang. Damals sollen sich Deukalion und seine Gattin Pyrrha, von der Göttin Kastalia beraten, ein neues Volk erschaffen haben, indem sie an einer Quelle in Form eines Spiegels Steine über ihre Schulter warfen. Donald wittert einen Urlaub in Griechenland und rät seinem Onkel, dies doch auch mal zu versuchen, sich aber kein Volk, sondern und Edelsteine zu wünschen. Am Fuße des Parnaß angekommen, fällt Donald bei einem Trödler auch noch ein alter Spiegel in die Hände, mit dem er seine Lügengeschichte weiter ausschmückt. Und tatsächlich passiert etwas Unerwartetes: Steine, die über die Schulter geworfen werden, verdoppeln sich ebenso wie Taler. Es handele sich, so lesen die Kinder aus ihrem Schlauen Buch vor, um einen Zauberspiegel des Grafen Cagliostro, der durch Projezieren von Mondstrahlen auf einen Gegenstand diesen verdoppelten. Im Streit um Donalds Anteil zerbricht der Spiegel. Onkel Dagobert wird dutzendfach, ja was sag ich, hundertfach multipliziert. Alle diese Dagoberts jagen nun den armen Donald über das griechische Bergland…

Guido Martina und Luciano Gatto versuchen und verheben sich an diesem hellenophilen Stoff. Einige Bilder von der deukalionischen Flut und dem Nymphenzauber im Mondschein sind ganz in Ordnung, doch die Entwicklung der Story ist irgendwie viel zu statisch. Zunächst stehen die Ducks diskutierend und schimpfend in Donalds Haus herum und am Ende der Geschichte noch einmal entsprechend am Parnaß. Dazu wird jeweils ausgiebig das Schlaue Buch konsultiert. Gänzlich mangelhaft ist die komplette Spiegel-Geschichte konzipiert: Nun wäre es ja nachvollziehbar und zur Legende passend, wenn Donald im Kramladen den magischen Spiegel der Nymphe Kastalia aufgetan hätte, doch handelt es sich ja um einen ganz anderen (!), aber „zufälligerweise“ gleichfalls magischen Spiegel, wodurch die Ursprungsidee schon wieder irgendwie fadenscheinig verwässert wird.

Spätestens jetzt müsste in diesem LTB noch was kommen… Hobrowili (Diskussion) 21:02, 7. Jan. 2025 (CET)

Wie gewonnen so zerronnen Bearbeiten

„Ich fürchte, mit seinem Essiggurkenprojekt wird’s bald Essig sein!“ (Tick, Trick und Track)

…tut es aber nicht, ganz im Gegenteil. – Donald lädt Dagobert und die Kinder zum Picknick. Zu essen soll es wie in letzter Zeit immer – die Kinder maulen deshalb seit einem Monat – Thunfisch in Dosen geben. Donald ist nämlich ganz angefixt von dem Gewinnspiel des Herstellers, bei dem Autos, Kreuzfahrten und vieles mehr zu gewinnen sind. Da der Dosenöffner zu Hause geblieben ist, fährt Donald sogar zurück in die Stadt, um aus ihr mit einer elektrischen Säge zurückzukommen. Die Öffnung der Dose gelingt dann aber nur mit roher Gewalt – doch schon wieder kein Gewinn. Dafür aber ein Startschuss: Dagobert will mit einer ähnlichen Gewinnaktion seine 9000 Fässer Essiggurken aus Restbeständen an den Mann und an die Frau bringen. Geködert werden die Kunden mit 1000 echten Perlen in 1000 Büchsen, die Dagobert freilich nicht dem Markt, sondern seinem Geldspeicher zuführt. Zu spät ist den Kindern eingefallen, dass sich Perlen in Essig auflösen: Als die Ducks die Konserven öffnen, sind die Perlen bereits rückstandlos verschwunden…

Nicht ein „Kaiser“ (S. 246) war es, der Perlen in Essig auflösen ließ, sondern (angeblich) die ägyptische Königin Kleopatra. Plinius der Ältere berichtet, dass sie auf diese Weise eine Wette mit ihrem Geliebten Marcus Antonius gewinnen wollte, in der es darum ging, die teuerste Speise der Welt zuzubereiten. Mittlerweile ist im Netz ein Test zu finden , der die Geschichte als Legende entlarvt: Perlen lösen sich allenfalls in Salzsäure, keinesfalls aber in Haushaltsessig oder Essigessenz auf. Selbst wenn es stimmen würde – diese Geschichte von Martina/Capitanio hätte es auch nicht gerettet. Die Idee mit dem Werbegag mag ja noch angehen, doch füllt er nur die allerletzten acht Seiten. Um aber 35 vollzukriegen, tja, was fällt Guido Martina da ein?... Achtung, Idee: Die Ducks mögen 22 brauchen, um eine Dose Thunfisch aufzubekommen (was für das folgende Essiggurkenprojekt ja eigentlich gar keine Bedeutung hat), nur um mal wieder nichts gewonnen (und immer noch nichts gegessen) zu haben. Einfach nur blöd!... Hobrowili (Diskussion) 21:02, 7. Jan. 2025 (CET)

Fazit Bearbeiten

Der junge Käufer wurde wohl auch durch das tolle Cover zum Kauf verführt, erhielt jedoch diesmal deutlich zu wenig für sein Geld. Gut, von Bedeutung sind die ersten Meriten, die sich Giorgio Cavazzano als Zeichner in einem LTB erwerben konnte, doch auf Seite 84 könnte man eigentlich auch aufhören mit Lesen. Denn was folgt, sind einfach maue, wenn nicht ganz schlechte Geschichten. Mich erstaunt die annehmbare Platzierung des Bandes in der LTB-Topliste (Platz 145 von 492). Na ja: Vielleicht doch nur wegen des hübschen Covers... Hobrowili (Diskussion) 21:02, 7. Jan. 2025 (CET)